“這裡的小米綠豆稀飯曾喂養過中國的革命,這裡的棉花粗布曾包扎過民族的尊嚴。”4月6日,站在廣饒縣《共產黨宣言》紀念館,76歲老人劉洪業思緒仿佛又回到了90年前。

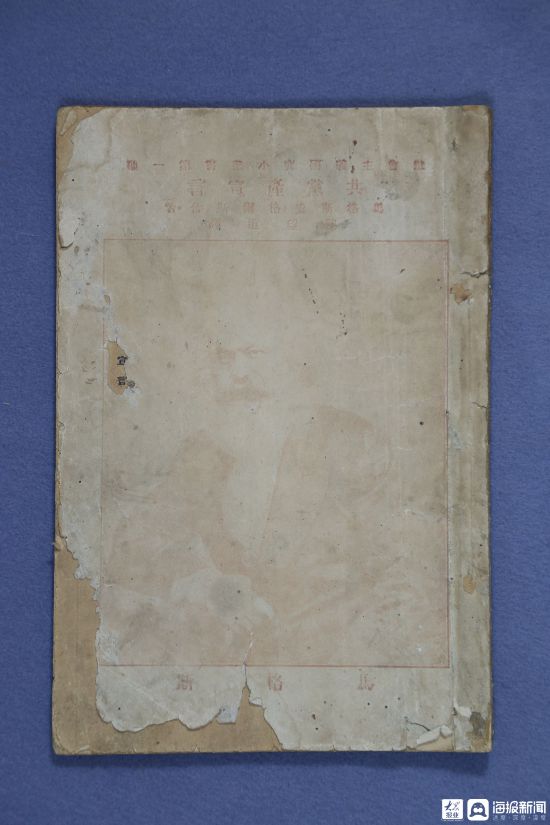

在東營博物館保存的全國第一版《共產黨宣言》中文譯本。

就是在這裡,90多年前,一本印有“大胡子”頭像的小冊子傳到了劉集,經劉集黨支部書記劉良才、支部委員劉考文幾經生命傳播和保護,最終交到了劉洪業的爺爺劉世厚手裡守護。以他們為代表的早期共產黨員們用生命保存、傳播了那本珍貴的小冊子。

“跟著大胡子,一切都是為了能讓老百姓過上好日子!”一本小冊子指引著早期革命思想落地、生根,並從星星之火到燎原之勢。

近百年來,這份朴素的為了人民而奮斗的“理想”,在這方土地上薪火相傳。而今戰爭硝煙遠去,時代歷經滄桑巨變,那個“為了人民”的故事還在流傳——

火種——為了老百姓過上好日子

廣饒縣大王鎮劉集村,原本只是魯北平原一個普通的小村庄。在革命時期,這裡卻成了遠近聞名的堡壘村,被譽為“小莫斯科”。

劉洪業從小常聽爺爺講過去的故事。印象最深的是,爺爺在一口櫃子裡珍藏著一個小木匣子,裡邊有一本小冊子。

這本小冊子正是中國農村保存下來的唯一一本《共產黨宣言》,目前收藏在東營市歷史博物館中。

這樣一本珍貴的冊子,是如何在這個山東的小村庄流傳下來的呢?

1926年,在濟南工作的年輕女共產黨員劉雨輝回劉集村探親,將一本印錯名字的《共產黨宣言》帶回了劉集,在一個靜靜的夜晚,一盞昏黃的油燈下,劉雨輝把這本精心珍藏著的小冊子拿了出來,把它交給了族中的共產黨員、當時劉集村黨支部書記劉良才,指著封面上的“大胡子”告訴大家:“他叫馬格斯(陳望道的中譯本首次翻譯時的譯名,即馬克思),德國人,他跟一個叫安格爾斯(即恩格斯)的人一起寫了這本書,共產黨員都應該學一學他們的書。他們會讓我們明白革命的目的和我們今后應該走的道路。”

劉良才像收到了“寶貝”。他驚訝地發現,“大胡子”說的這些話,翻譯成朴素的農村語言,不就是“帶著人民群眾過好日子”的意思嗎?

劉良才帶領黨員群眾如飢似渴地學,努力吃透書中的理念,轉換成大眾、朴素的語言,並開辦農民夜校講習班,緊密結合老百姓生活實際講授、傳播。

守護——用生命守護信仰

為了保住這本革命的“火種”,這個小村庄裡的人們“接力”,用生命守護多年。

劉洪業介紹,1927年大革命失敗以后,白色恐怖逐漸籠罩了山東,劉集支部被迫轉入地下活動,上級決定黨的文件和書籍看后一律銷毀。劉良才深知《共產黨宣言》的寶貴,便把它秘密保留了下來。

“1931年,劉良才調任濰縣縣委書記前,把這本書轉交給了支部委員劉考文保存。劉考文先是將它藏在糧囤底下,后又封入灶頭,再轉至房頂脊瓦下。”劉洪業回憶,1932年,隨著革命斗爭形勢的惡化,劉考文預感自己可能被捕,便把該書轉交給了忠厚老實的共產黨員劉世厚,也就是劉洪業的爺爺。

“不久,劉考文被捕,劉良才犧牲。我爺爺劉世厚把這本書用油紙精心包好,秘密封到了屋山牆的雀眼裡。”劉洪業說,這本書從此成為了爺爺家的秘密。

抗戰時期,日寇三次到劉集村“掃蕩”,並制造了駭人聽聞的“劉集慘案”。劉世厚冒著隨時葬身火海的危險,不顧個人安危,從老屋山牆的雀眼內搶出了這本眼看就要被大火吞噬的《共產黨宣言》。解放戰爭時期,劉世厚又將書秘密藏匿並完整保存下來。

“1975年秋天,廣饒縣文管會到劉集村征集文物時,我爺爺已經84歲了,他將這本珍藏多年的《共產黨宣言》捐獻給了國家。”劉洪業回憶,后來他才知道,爺爺家珍藏的這本小冊子,竟然正是全國僅存12本《共產黨宣言》首譯本之一,也是唯一一本在農村黨組織中傳播、使用,並經歷戰火的洗禮保存下來的。

這本“消失”了40多年的“大胡子”書,終於又重新出現在世人眼前,並被認定為國家一級革命文物。

傳承——紅色“藏本”映照為民精神

“作為首版《共產黨宣言》中文譯本的保存地,紅色品牌是我們劉集后村最為靚麗的名片。”如今的廣饒縣大王鎮劉集后村黨支部書記劉洪燕說,新中國成立后,當年的劉集村也演變成了劉集前村和劉集后村兩個小村子,關於《共產黨宣言》的相關資料也就地留在了劉集后村。

劉洪燕說,戰爭的年代雖已遠去,但是當年先輩們“為了人民”而奮斗的精神卻傳承了下來。

“全國第一版《共產黨宣言》中文譯本傳入廣饒,從此同廣饒革命的風雨緊密相連,歷經戰火的考驗,浸染烈士的鮮血,這本革命文獻為廣饒留下了一筆寶貴的精神財富。”4月6日,在廣饒縣《共產黨宣言》陳列館,導游正帶著近20名來參觀的小學生介紹劉集紅色故事。

這些年來,劉集后村依托紅色資源,建起了全國第一個《共產黨宣言》主題紀念館。幾乎每天都有來自全國各地的團隊前來參觀、學習,每年吸引游客超過10萬人,有一年還超過了20萬人。

廣饒縣大王鎮劉集后村依托紅色資源,建起了全國第一個《共產黨宣言》主題紀念館。

幾乎每天都有來自全國各地的團隊來到紀念館參觀、學習這段歷史。

特別是2020年以來,廣饒縣啟動《共產黨宣言》紀念館改造提升工程、同步配套建設一處黨性教育基地和一處游客服務中心,重新打造提升紅色旅游線路。

“項目全部完成之后,不僅能讓游客有更好的參觀效果,還可以為他們提供一系列的黨性教育和紅色體驗活動,進一步拉伸紅色產業鏈條,從而帶動村民、村集體增收。”劉洪燕表示,旅游線路完全建設完成后,將為劉集后村增加村集體收入70萬元。

“我們還打算開發一些新項目,比如紅色紀念品、餐飲、導游等都陸續在做了,新的項目也在陸續設計中。”劉洪燕介紹。

除了搞紅色旅游,村裡還堅持奮斗精神,帶領村民們尋找致富途徑。

“溫度可以了,把棚頂打開通通風吧!”4月6日上午,在劉集后村一個大棚裡,工作人員拿起遙控器,輕輕一按,大棚頂的通風口就打開了。

劉洪燕介紹,近年來,劉集后村建立了黨支部領辦合作社,建設了三個高效大棚,壯大了村集體經濟。

自從村裡建起合作社,村民張海艷也搖身一變成了上班一族,她負責在合作社的大棚裡干零活,工作不累,每個月有3000元的工資收入。

“現在在家門口就能每個月領工資,收入也增加了,手裡也寬裕了。”談到在合作社工作的事,張海艷臉上洋溢著笑容。在劉集,像她一樣,在合作社打工,實現家門口就業的村民就有10多人。

“我們的生態採摘園也吸引了不少人來採摘,搞得紅紅火火。”劉洪燕介紹,2019年劉集后村又聯合周邊多個村庄,投資300余萬元,採取“集體+個人”共同運營模式,建設了一處集旅游、觀光、採摘休閑於一體的生態採摘園,引來不少游客。

“我們種了西紅柿、草莓,還在嘗試種葡萄、菠蘿,多樣化發展。”劉洪燕介紹,採摘園依托合作社進行統一管理,發揮線上線下銷售、採摘、科研、農旅於一體的優勢迅速打開市場。目前,種植的西葫蘆、西紅柿已上市,實現銷售收入幾十萬元。僅此一項產業就可為入股生態園的6個村庄每年每村帶來至少5萬元的集體收入,同時新增50個就業崗位。

如今,劉集村聯合周邊多個村庄,建設了一處集旅游、觀光、採摘休閑於一體的生態採摘園,當地經濟發展得越來越好。

初心——一元餐廳裡的“幸福故事”

4月6日,春風和暖,廣饒劉集村的多位80多歲老人格外高興,因為他們又能吃上村裡給做的1元“幸福餐”了。

劉集村黨員劉曉杰為前來“一元餐廳”吃飯的老年人服務

炒菜、掃地、擦桌、洗碗……4月6日,一元餐廳裡熱鬧非凡,黨員和志願者們正張羅著新一年的“開張日”,迎接老人們來就餐。

“現在日子越過越好了,更不能忘了村裡的老年人。”劉洪燕介紹說,一元餐廳是為了讓村裡的老年人能吃上熱乎飯而設立的公益性餐廳。

切白菜、剁豬肉、炒豆腐……中午11點多,劉集后村黨員劉曉杰正在“一元餐廳”的廚房中忙活。他是2014年剛入黨的年輕黨員,“一元餐廳”開設后,他常常會在周一、周三來廚房幫著炒菜、刷碗,幫著給老人們做頓熱乎飯。

今年60歲的劉連興,是劉集后村一名老黨員,他在1986年就入黨了。“一元餐廳”建立后,他常常在節假日或平時休班來“一元餐廳”裡幫忙,給餐廳干點打掃衛生、擦桌子的活兒。

“我能為老年人服務,我感到很榮幸。”劉連興說,為人民群眾服務了一輩子,現在年紀大了,隻要還能干得動活,隻要大家需要自己,就會一直干下去。

“好吃!咱們真是趕上了好時代,黨和政府對咱這麼好,咱們得感恩得知足。”4月6日,“一元餐廳”裡,三十多位80多歲老人,邊吃邊笑著點贊。

劉洪燕介紹說,劉集后村“一元餐廳”包括場地建設、桌椅廚具購置,總共花費百萬余元。除鄉村振興服務隊、駐村第一書記協調的60萬元,以及財政補貼的20萬元,剩下的全由村集體出資。

劉集后村還把組織振興貫穿鄉村振興的全過程,抓住黨建工作不放鬆,讓黨員們當好村民幸福生活的帶頭人,讓黨員們的一切行動都是“為了人民”。

“一名黨員對應聯系10戶左右的群眾,村裡現在一共40多名黨員,與420戶群眾實現了黨群聯系全覆蓋。”劉洪燕介紹,村裡制定了“黨員聯戶”制度。每名黨員聯系十戶群眾,平日裡村民家裡水管損壞、停電等問題,或者村民有什麼意見或者建議,都可以向結對黨員反映。

“《共產黨宣言》就是在我們村保留下來的,宣言中一切為了人民而奮斗的精神,也傳承了下來。”劉洪燕表示,該村的黨員深入老百姓家裡,在家長裡短和柴米油鹽的交流中更了解群眾心中所需所想,努力為人民辦好實事,真正打通為民服務的“最后一公裡”。(陳洋洋 張珈瑋 張一帆)

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】