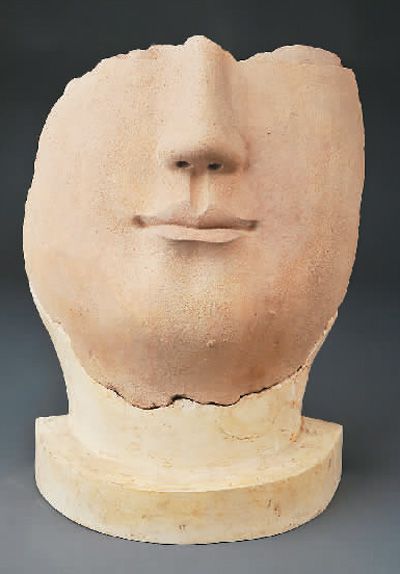

北魏泥塑佛面 洛陽博物館供圖

唐代鎏金花鳥紋梳背 動脈影攝

唐代三彩燈(局部) 動脈影攝

“洛水霓裳”裝束復原秀 洛陽博物館供圖

“若問古今興廢事,請君隻看洛陽城。”洛陽是華夏文明的重要發祥地、絲綢之路的東方起點之一,歷史上先后有13個王朝在洛陽建都。要了解洛陽的歷史文化,最快的方式就是去看洛陽博物館。

在洛河南岸,北臨洛浦公園、南接隋唐城遺址植物園,一座外形如方鼎屹立的建筑,就是洛陽博物館。

洛陽博物館創建於1958年,是一座集文物收藏、科學研究、陳列展覽、社會教育與文化交流為一體的綜合性博物館。2011年新館建成,建筑面積6.2萬平方米,展覽面積1.7萬平方米,設有大型基本陳列“河洛文明”和“洛陽文物珍寶展”“漢唐陶俑展”“唐三彩展”“宮廷文物展”“石刻藝術展”“書畫展”六大專題陳列。

展現河洛文明

“洛陽博物館的建筑設計是別具匠心的。”洛陽博物館館長李文初對記者說,博物館位於城市中軸線上,整體外觀為大鼎造型,寓意“鼎立天下”,並通過屋頂的13個考古遺址場景復原,揭示了十三朝古都的厚重內涵。

走進博物館一樓,首先參觀基本陳列“河洛文明”。

“這大象的牙這麼長!”第一展廳裡的古菱齒象化石模型吸引了很多小朋友駐足。這是3萬年到5萬年前生活在河洛地區的大象的化石,復原后長5.7米,高2.8米,兩根門齒格外粗壯。據專家考証,當時中原地區氣候溫潤,大象群集,河南的簡稱“豫”為象形字,說明這裡曾有很多大象。

博物館講解員張穎介紹,“河洛文明”基本陳列包括史前時期、夏商周時期、漢魏時期、隋唐時期和五代北宋時期五大部分,圍繞夏都二裡頭、偃師商城、東周王城、漢魏故城、隋唐洛陽城五大都城遺址,以洛陽出土的歷代典型文物為主體,串聯各個歷史時期的重大事件、重要人物、重點史跡等,展現古都洛陽文明變遷的歷程,突出河洛文明在中華文明中的特殊地位。

在夏商周展廳,一件件瑰瑋神秘的青銅器訴說著青銅時代的輝煌。洛陽是最早進入青銅時代的地區之一,洛陽博物館所藏夏商周時期青銅器數量大、品種全,在國內外具有較大影響力。“這件寶物是周王室與齊國聯姻的實物見証。”張穎指著齊侯寶盂對記者說,春秋戰國時期周王室衰微,為了加強周王室的勢力,王室與強大的諸侯國聯姻。寶盂通高44厘米,口徑71厘米,在靠近口沿的內壁處有26字銘文:“齊侯作媵子仲姜寶盂,其眉壽萬年,永保其身,子子孫孫永保用之。”由銘文可知,銅盂是齊侯送給女兒仲姜的陪嫁品之一。據《左傳》記載,在公元前560年左右,周王室曾與齊國通婚,結合文獻考証,當時的周天子是周靈王,齊侯則是齊靈公。這件寶盂印証了史書記載“周靈王求后於齊”的真實性,對研究周王室與齊國的政治地位以及周王室與各諸侯國的關系有著重要意義。

數說古都珍品

“唐三彩見的不少,但有黑色的還是第一次見。”在二樓“洛陽文物珍寶”展廳,幾名參觀者圍繞著三彩黑釉馬展櫃凝神欣賞,舍不得離開。

這件三彩黑釉馬1981年出土於洛陽龍門安菩夫婦合葬墓,墓主人安菩為西域安國人,在唐朝任定遠大將軍。安菩墓中出土了三彩釉陶器、瓷器、錢幣、石刻等豐富的隨葬品,特別是三彩器數量多、質量高、種類齊,為研究唐代絲綢之路文化交流及唐三彩制作工藝等提供了重要資料。

“唐代尚馬之風盛行,三彩藝匠用熟練的技術和靈巧的刀法,塑造出各種駿馬形象。但黑釉馬極為少見,是難得的珍品。”張穎說。這匹馬膘肥雄渾,通體施黑釉,唯馬面、鬃、背、尾、蹄為白色,鞍韉俱全,華麗的裝飾與黑色相配更顯醒目明快,是文獻中“龍種神駒,四蹄踏雪”的藝術再現。

“洛陽文物珍寶展”呈現了從洛陽出土數十萬件文物中精選出的20件不同時代、不同材質、不同文化內涵的珍品。在這裡,可以看到夏代銅爵、商代玉戈、西周獸面紋方鼎、曹魏正始石經,還可以看到瑩潤無瑕的白玉杯、流光溢彩的三彩燈……眾多珍品中,有一件殘缺的泥塑佛面,因其獨特的美,令人過目難忘。

北魏熙平元年(516年),胡太后在洛陽建永寧寺,這是當時都城內規模最宏大的官辦寺院,寺中的木塔被譽為“古代最高的佛塔”,可惜十多年后遭雷火焚毀,北魏王朝也於不久后覆滅。20世紀80年代,永寧寺塔基出土數百件佛教造像,這件泥塑佛面是其中最大的。它殘高25厘米,僅存下眼瞼、鼻子、嘴巴、下巴和臉頰等部分,給人留下無限的想象空間。佛面舒展光潔,鼻子端挺秀美,雙唇緊抿,嘴角微微上揚,露出含蓄柔和的笑容,既有超塵絕世的神秘感,又有溫和可親的人間世俗意味,是北魏時期民族大融合和佛教趨於本土化的生動寫照。

洛陽博物館“唐三彩展”是全國唯一的唐三彩專題陳列,非常值得一看。洛陽是唐三彩的故鄉,20世紀20年代初,洛陽邙山古墓中首次發現大量唐三彩,引起世界轟動。“唐三彩展”分為“驚世發現”“人文風採”“絲路印記”“精神家園”“流彩天工”五個單元,共展出各類唐三彩文物近百件,從人文、貿易、宗教等多個角度展現了唐代洛陽豐富多彩的社會圖景,折射出昂揚進取、開放多元的盛唐氣象。

“媽媽,讓我上手試試!”博物館裡的多媒體觸屏設備,令參觀的小朋友們興奮不已。通過電子觸摸屏,可以點擊放大展品、多維度觀看,還可以通過游戲等方式與文物“對話”。

李文初館長告訴記者,為了更好地發揮博物館展示、教育和研究的功能,洛陽博物館實施了《河洛文明展數字化保護》《陶瓷類文物數字化保護》項目,對文物進行三維數字化採集,並在展廳內進行觸控展示,還制作了互動小游戲,增加參觀趣味性。項目的數字化成果還在洛陽博物館官方網站、微信公眾號等多個線上平台展示,讓公眾隨時隨地都能通過網絡欣賞精美文物。

傳播絲路精神

“無數鈴聲遙過磧,應駝白練到安西。”9月28日,在湖南省長沙市銅官窯博物館開幕的“漢唐絲路文物特展”上,來自洛陽博物館的三彩載絲絹駱駝引來觀眾嘖嘖贊嘆。駱駝昂首嘶鳴,峰間有雙獸面囊口,兩側挂有絹絲、酒瓶、食物等,表現了中亞人到大唐經商、滿載絲絹而歸的形象。展覽以物述史,重現漢唐絲綢之路的繁盛與輝煌,彰顯古代中國兼容開放的文化精神。

李文初介紹,近幾年來,洛陽博物館按照“文明中心、絲路起點、運河樞紐、客家族源、民族熔爐”的文化定位,發揮古都文化優勢和藏品優勢,加強對外交流,傳播絲路精神,每年都引進或輸出不少精品展覽。洛陽博物館還走出國門,在韓國、日本、瑞典、意大利、烏茲別克斯坦等國家舉辦有關絲路文化的展覽。2019年,在國家文物局組織的全國最具影響力綜合類博物館排名中,洛陽博物館進入前十名,並在絲綢之路對外交流專題展覽中排名全國第五。

“一輪明月下,共祝祖國好。”今年國慶期間,洛陽博物館舉辦了豐富多彩的系列活動。“洛水霓裳”裝束復原秀依托洛陽博物館館藏文物,復原了25套古代裝束,展示了戰國至宋代千余年間的服飾文化。從漢墓壁畫到永寧寺陶俑,從唐三彩仕女到宋代磚雕……文物“復原”走上T台,重現伊洛河畔一幕幕華美光景。此外,還有多場面向青少年的文物賞析和手工體驗活動,讓孩子們深入感受傳統文化的魅力。“博物館是構建公眾文化的精神家園,是培育現代精神的沃土。讓躺在展櫃裡的文物‘活’起來,實現傳統文化的現代表達、河洛文化的國際表達。洛陽博物館積極擔當文化傳承和社會教育的使命,為洛陽打造‘東方博物館之都’的城市名片貢獻力量。”李文初說。

《 人民日報海外版 》( 2020年10月13日 第 07 版)

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】