北京疫情反彈,輿論聚焦食安問題

6月中旬,北京發生疫情反彈,防控形勢再次趨嚴。新發地市場成為此次疫情反彈的暴發地,有關部門從進口三文魚的切割案板中檢測到新冠病毒,多名食品行業從業者確診新冠肺炎,涉疫食安問題引發輿論普遍擔憂,公眾消費信心受到較大影響。

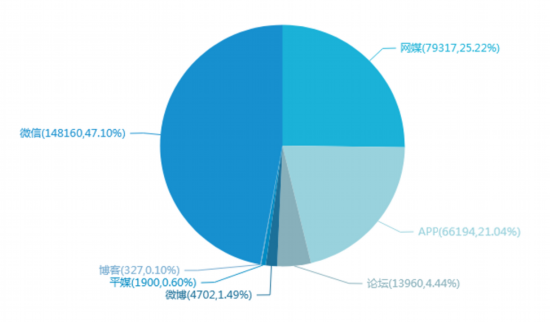

據人民網輿情數據中心監測數據顯示,2020年6月11日至28日,共監測到涉及“新冠肺炎疫情”和“食品安全問題”的相關輿情信息31.5萬篇次。如圖所示,微信、網媒、APP是相關信息的主要分布渠道。

圖1. 涉疫食安問題輿情信息分布圖(單位:篇次)

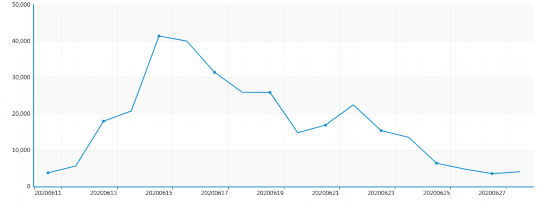

監測期內,涉疫食安問題相關輿情信息走勢呈現出明顯的“波峰狀”態勢。如圖所示,輿情峰值出現在6月15日,系北京疫情反彈輿情持續發酵、輿論熱議“此次聚集性疫情與新發地市場高度關聯”“新發地病毒基因測序發現來自歐洲方向”等內容所致。此后,輿情熱度漸趨回落。6月21-22日,北京一食品企業出現確診病例,帶動涉疫食安話題熱度小幅走高。6月25-28日,涉疫食安問題的輿情熱度已回落至6月11-12日狀態,但媒體仍有一定的報道量,網民亦在持續關注該類事件,后期仍存在因個別涉疫食安事件曝出、帶動相關輿情熱度再次走高的可能性。

圖2. 涉疫食安問題輿情信息走勢圖(單位:篇次)

在此背景下,本文結合人民網輿情數據中心的互聯網大數據,基於網絡輿情等維度,就疫情反彈期間發生的多起涉疫食安事件的具體情況、輿論反饋和輿論期待等內容進行總結與分析,以期為食品行業建立與疫情防控常態化相適應的工作機制提供啟示。

四起涉疫食安事件引發公眾擔憂

(一)海鮮市場再成新冠肺炎疫情高度關聯場所,農貿海鮮市場管理水平待提升

此次北京疫情反彈與新發地市場高度關聯,不僅有關部門從新發地市場進口三文魚的切割案板中檢測到新冠病毒,而且早期確診病例均與新發地市場有直接或間接的流行病學關聯。進口三文魚可能攜帶新冠病毒引發輿論擔憂。每日經濟新聞網等媒體表示,為何北京、武漢發生的疫情,海鮮市場均是新冠病毒的主要集聚地?而且兩次疫情均與海鮮產品密切相關?

輿論進一步聚焦農貿海鮮市場管理水平落后等深層次問題。《中國紀檢監察報》等媒體表示,疫情是一面鏡子,不僅“照”出了我國農貿海鮮市場的臟亂差問題,更“照”出了其低水平、低層次的運營狀態。業內專家表示,當前許多農貿海鮮市場和傳統集市差別不大,管理方式仍停留在原始攤商階段,缺乏現代批發市場應有的規范與效率。輿論認為,此次北京疫情反彈還暴露出農貿海鮮市場在供應鏈可追溯體系等方面存在嚴重短板,以新發地市場的進口三文魚為例,現行管理體系並不能有效追溯“產品是從哪裡來的、都有哪些賣方、又有哪些買方”等關鍵信息,亟需推動農貿海鮮市場轉型發展,建設標准化、綠色化、智慧化的現代批發市場。

(二)多家餐飲企業工作人員確診新冠肺炎,餐飲業復工復產不確定性增加

《健康時報》等媒體梳理發現,截至6月26日24時,北京市至少通報了7家餐館有工作人員被確診,超過20名新冠肺炎患者為餐館的廚師、服務員、採購員等。受此影響,相關餐飲企業的魚、肉、海鮮等食材是否也被新冠病毒污染,前往相關餐飲場所就餐的消費者、取餐的外賣員是否會被感染等情況,引發輿論擔憂。中國商網等媒體注意到,北京發生疫情反彈后,熱門商圈的網紅餐廳再沒有出現“扎堆”用餐的現象,其他餐廳的上座率也整體較低。

該類情況進一步加劇了餐飲業復工復產的不確定性,同時也進一步凸顯了餐飲業主動落實疫情防控工作和食品安全主體責任的重要性。經過此次疫情反彈,消費者將更加關注飲食安全,而餐飲企業保障飲食安全的發力程度,將成為決定消費者是否會選擇該店的主要因素。對此,中國烹飪協會發文強調,常態化疫情防控仍要保持高度警惕,餐飲企業應主動篩查政府部門指定的高風險食品原料,並確保食品原料可追溯﹔運營外賣和恢復堂食的餐飲企業要履行食品安全主體責任,在正規渠道採購原料,禁止購買、儲存或使用來源不明的原料。

(三)北京一食品企業出現新冠肺炎確診病例,回應不當致口碑受損

6月21日,北京市疾控中心通報北京一食品企業8名工作人員確診新冠肺炎。相關消息獲輿論廣泛關注,“其生產的可樂還能不能喝?薯片還能不能吃?”引發爭議。當日,涉事企業先后三次就爭議性問題進行回應,第一時間強調旗下產品不存在安全性問題,“病毒在整個產品供應鏈過程存活的可能性為零”。但是,因信息披露不夠詳盡,並沒有打消公眾的疑慮,甚至還導致企業口碑受損。如果涉事企業在回應中通報確診病例的基本信息和感染路徑,公布確診病例的具體工作環節,特別是公布第一例病例確診之前生產的薯片是如何處理的等輿論重點關注的信息,就能給公眾留下積極補救、承擔責任的印象,避免消費者過度想象,擠壓謠言的存在空間。

特殊時期,公眾更加期待涉事機構能夠開誠布公,及時公布完整信息,而不是做好消殺等善后工作后,再告知消費者處置情況。輿論認為,食品企業一旦出現新冠肺炎確診病例,有必要進一步披露確診病例以及相關產品的詳細信息,以緩解消費者的恐慌情緒,這是企業尊重消費者知情權、主動承擔社會責任的表現。這也提醒相關企業,應重視輿情監測和分析,主動跟進公眾的核心關切和信息需求,建立與疫情防控常態化相適應的工作機制。

(四)外賣騎手確診新冠肺炎,“外賣安全”備受關注

6月23日召開的北京市新冠肺炎疫情防控工作發布會通報了一例外賣騎手確診病例的流調情況,“平均每天接50單左右,軌跡涉及多家超市、飯館,17天接觸或達千人”引發輿論擔憂。

相關消息通報后,各方迅速做出反應。涉事平台表示,正在對北京地區所有外賣騎手進行核酸檢測,與確診病例有密切接觸的騎手第一時間暫停接單,確診病例近20天行動軌跡已如實上報給北京市疾控中心。業內專家主動發聲,回應公眾疑慮。華中科技大學公共衛生學院教授魏晟分析,很多食品污染案例並不是“病從口入”,而是“病從手入”,“我們不要談虎色變,食品如果污染了,大多數情況下不是通過嘴的接觸傳播,而是通過揉眼睛等手的接觸傳播”。多家媒體還聯合醫療專家就“如何安全地點外賣”提出建議,提醒消費者取餐前留意包裹是否實施“無接觸標准化包裝”,及時對外包裝進行消毒。相關舉措在一定程度上緩解了公眾的擔憂,疊加快遞小哥、外賣騎手疫情期間在保障公眾日常需求、穩定社會正常秩序等領域積累的“人氣”,此次事件獲得了公眾的諒解。

總結:輿論期待食品行業主動建設食品安全追溯機制

相較武漢疫情暴發事件,此次北京疫情反彈事件呈現出一個新特點,即由涉疫食安問題引發的對病毒感染和疫情擴散擔憂更加明顯。食品行業是關系公眾切身需求與經濟社會穩定的民生行業,疫情防控常態化背景下,食品安全問題尤其是涉疫食安問題備受輿論關注。國家衛生健康委專家組專家、國家食品安全風險評估中心李鳳琴表示,食品不會感染新冠病毒,但可能會被新冠病毒污染﹔如果食品加工者沒有按照正確的生產操作規范來經營食品,通過病毒攜帶者或者病人的飛沫以及密切接觸者等途徑是可能污染食品表面的。

目前,新冠肺炎疫情在全球肆虐,新冠病毒的“源頭”仍未確定。鐘南山院士近期表示,“今冬明春”交際時,預計新冠肺炎疫情仍不會消失。王辰院士、張文宏教授此前曾表示,新冠病毒非常狡猾,我們必須做好與之長期共存的准備。相關態勢表明,疫情防控工作仍然存在不確定性。國家信息化專家咨詢委員會委員、中央黨校(國家行政學院)汪玉凱指出,抗疫常態化是進入高風險社會的重要標志,數字化社會治理是應對風險社會的重要途徑,需要多管齊下提升數字化應對風險的能力。

在此背景下,食品行業應主動適應疫情防控常態化的大環境,創新建設覆蓋原料採購、生產加工、終端配送等全過程的食品安全追溯機制。近期輿論場關於如何防范前述四起涉疫食安事件的解讀,也均指向於此。農貿海鮮市場方面,業內專家呼吁建立供應鏈可追溯體系﹔北京一食品企業出現確診病例的爭議點,集中在該企業並未公布涉事產品的生產批次、具體流向等關鍵信息﹔餐飲企業工作人員和外賣騎手確診新冠肺炎后,輿論呼吁餐飲企業應確保食品原料可追溯,相關機構應進一步完善外賣食品安全監管,近期召開的全國政協雙周協商座談會,亦建議推廣食品安全電子全程追溯體系,納入食材採購、食品加工、包裝配送等信息。此外,輿論還認為,借力疫情防控常態化形成的公共需求,完善食品安全追溯等數字化信息體系,進而形成一種社會信任機制,也是破解食品安全問題屢禁不止的重要契機。整體而言,食品安全追溯機制建設被輿論賦予雙重期待,亟待相關機構、企業主動作為。

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】