|

人民日報記者 徐錦庚 卞民德

“‘江北水城’勁東風,城市鄉村盡勝景,物質精神皆文明,天下不敢小聊城……”位於魯西平原古運河畔的馮庄村,傳承了數百年的“八角鼓”依然鏗鏘,且多了幾分悠揚清越。

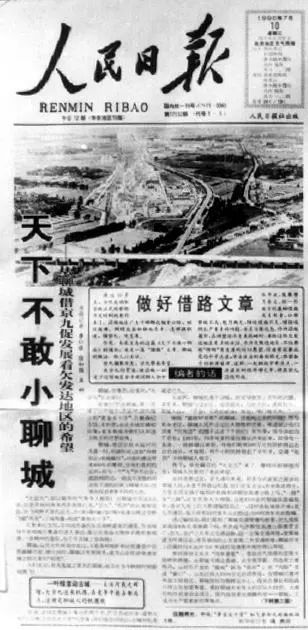

唱詞中的“天下不敢小聊城”,出自我們手中這份已經泛黃的《人民日報》。1996年7月10日,人民日報頭版頭條發表長篇通訊《天下不敢小聊城》。這篇報道的主題是,因大運河“水路”衰落而困頓的聊城,搶抓京九鐵路即將通車的機遇,乘勢而上。16年來,這篇報道的影響力持續至今,其響亮的標題一直為聊城人津津樂道。

時光如白駒過隙。今天的聊城,雖不敢言有翻天覆地之變,卻有不容世人小覷之實。明清時因漕運得來400年的興盛,16年前由京九大動脈而“借路興聊”,如今憑一汪碧水“生態榮城”,著實又是一個輪回。

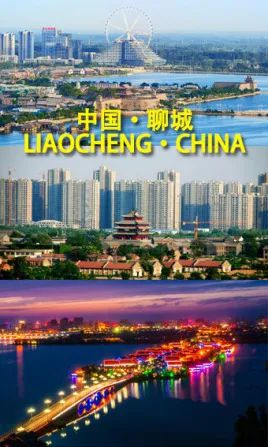

“江北水城”,穿越百年時空,映照出運河古城的盛景往世和現代都市的繁榮今生,實現著經濟發展與環境保護的互促共贏。

水為魂,清靈之氣動古城

城中有湖,湖中有城。

圖片來源:百度百科

400多年的繁華之后,聊城陷入了長久的沉寂,甚至因貧困聞名,成為山東經濟社會快速發展之船的沉重“船尾”。穿城而過的大運河,衰落成了時常斷流的小支渠,淤泥沉積,垃圾堆埋,部分河道更是從昔日的三四十米寬,萎縮成不足3米。

林虎,土生土長的聊城人。從1999年開始愛上攝影,他的足跡遍及這座古城的每一個角落,鏡頭一直追隨著水的蹤影,當然也包括10年前大運河被湮沒的破敗景象:“就是一條臭水溝,沒有生氣,而且經常堵塞,幾乎看不出歷史的痕跡。”

“你看我們剛才上船的水城明珠碼頭,過去就是一片亂墳崗,平時難得有人來。”在林虎的記憶中,當年聊城的水不僅沒有為城市注入靈氣,反而成了一種難堪的負累。“那時候的東昌湖更像是荒涼的沼澤地,裡面有蘆葦蕩,也有養魚場,周邊是一片破舊的平房。”

1998年,聊城撤地設市。自那以后,“江北水城”建設逐漸拉開帷幕,古運河改造、東昌湖擴面深挖、徒駭河整治相繼實施。環繞古城的東昌湖,最初是北宋時期取土筑城時形成的,由於地勢比周邊高,水源得不到保証。為確保東昌湖水位穩定,聊城專門建設了譚庄水庫,通過揚水引進黃河水,用以補充東昌湖水源。原本一個死水湖,成了碧波蕩漾的活水湖。

今年60歲的唐佑乾,大半輩子與水打交道:從清華大學水利系畢業后,在聊城市水利局一干就是31年,其中在副局長和局長崗位上干了16年,聊城市近20年內的各項大型水利工程,都凝聚著他的心血。“‘江北水城’,以水為魂,也正是因為這樣的理念,才喚起了曾經對城市水利一無所知的聊城人的認可和熱愛。”

10余年來,聊城分四期對城內運河進行了徹底“整容”,擴挖河道近10公裡,河面恢復至明清通航時的寬度。兩岸鋪設青石,立白玉護欄,綠樹成蔭。過去用於行洪的徒駭河上,長100米、高5米的單體橡膠壩保証了河道的水量,1000多畝的綠色生態景區初見端倪。

水生金,繁榮盛景今再現

人氣,從某種程度上可以折射出一座城市的興衰。背負著“運河古都”的盛名,聊城卻已經許久不見曾有的喧鬧。

1999年,整個聊城市除了1994年前后開發的陽谷縣景陽岡、獅子樓等個別景點外,其他地方幾乎沒有什麼旅游可言。其實,聊城並非沒有可供旅游的歷史文化資源。東昌湖環繞著的宋代古城,穿城而過的大運河,別具特色的山陝會館,斗拱飛檐的木構光岳樓……但就因為水系不暢,原本豐富的旅游資源卻轉化不成財富。

10年間,聊城旅游已經遠不是當初的一窮二白。2002年,首屆“江北水城”文化旅游節一炮打響,接待游客200多萬人次,成為旅游大省山東的一顆新星。2011年,聊城接待國內游客的數量首次過千萬﹔旅游總收入達到64.3億元,4年間的平均增長率為23%。截至目前,全市已有A級景區25家,其中4A級景區4家﹔旅游直接從業人員5萬多人。

“水上游是城區旅游的重頭戲,也將眾多的旅游資源連為一體。”在旅游局工作近14年的副調研員程會增,見証了聊城旅游發展的點點滴滴。“產業鏈條不斷延長,整個產業的效益不斷提高,游客在聊城旅游的平均消費水平已由每人453元增加到605元。”

水可以生金,不止體現在旅游產業。聊城人更在意的,是水徹底攪活了這方土地上的經濟細胞,因水而帶來的環境改善和人氣集聚,促使眾多的投資者將聊城當作投資創業的熱土。

秉承生態文明理念,聊城市加快推進新型工業化步伐,發展起時風機械、祥光銅業等一批以循環經濟為特色的大型骨干企業。從數據上或許可以窺其一斑:2011年,歷史上作為傳統農業地區的聊城,第二產業佔生產總值的比重達到57%﹔規模以上工業主營業務收入達到5294億元,在全省17個地市中躍居第七位。

對於聊城而言,雖然經濟水平尚無法與發達地區平起平坐,但“江北水城”的靚麗品牌,已經毫無疑問地成為未來發展最強大的動力。

“江北水城”的牌子,聊城得來也不易。歷屆黨委政府班子多次提出這一設想,卻一直沒有開展實質性的工作。

作為撤地設市后的首任建委主任,李軍生很清楚聊城的“家底”:16%的城市化率,在全省17地市排名落后﹔投入到城市建設的資金量非常之少﹔城市規劃不是追求質量的問題,而是有沒有的問題。“就像是一張白紙,還沒有在上面作畫,城市意識更是薄弱。”

從1998年開始,聊城進入了城市建設“大干快上”的階段。李軍生還記得,當時市委市政府的所有領導干部包片負責,基本上就是一天到晚泡在項目上。隨著水城明珠、水城廣場、十九孔橋等基礎設施的完工,聊城也漸漸“有些看頭了”。

建成區內水域面積(包括灘涂)佔整個建成區面積的1/4,與水有關的所有設施按照統一的海拔標高建設,固定水源可維系水面存在……憑著幾個“硬”條件,聊城一股氣注冊了“江北水城”、“北國水城”、“北方水城”三個城市品牌,讓其他幾個在做或欲做城市水文章的北方城市措手不及。

“到2002年左右的時候,‘江北水城’就已經基本叫響、深入人心了。現在,隻要一提‘江北水城’,外界自然就知道是聊城。”雖然已經離開建委,但李軍生的視野並未離開聊城的城市建設。“在這個過程中,基礎設施建設可以說是大變樣,無論是在具體指標上,還是在城市形象上,都有很大的提升,尤其是綠色生態的理念得到充分貫徹。”

圍繞城區內外的“四河一湖”,聊城開展“碧水行動”,建設了13處人工濕地﹔通過攔截污水進入地下管道,兩條原有的排污河道變成美麗的風景線,全市污水處理率達到95.2%。城市建成區綠化覆蓋率42.3%,100處具有休閑健身功能的街頭綠化節點美化城區。

聊城市還將2億元“砸”進宋代古城的地下,建成了高2.6米、寬4.5米的四大街綜合管溝,除室外排水管道外,還囊括供熱、供電、供水、通訊等多種管線,將成為水城的一道新景觀。

國家優秀旅游城市、國家衛生城、國家環保模范城、國家園林城市……一項項榮譽,詮釋著聊城城市建設的進步。走在聊城的大街小巷,從市民的穿著打扮也可以看得出,現代化的城市意識已經在這座古城中漸漸生發開來。

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】