人民网淄博5月14日电 (逄鑫珊) 薄如蝉翼,贵比黄金,重于泰山,一张厚度只有15微米的薄膜,是如何承载起行业领域内和国家自主创新之重担的?11日上午,“追寻建党百年足迹——网络名人山东行”采访团走进东岳集团,探访其数十年来在氟硅和氢能产业取得的突破。

“争气”“争光”膜

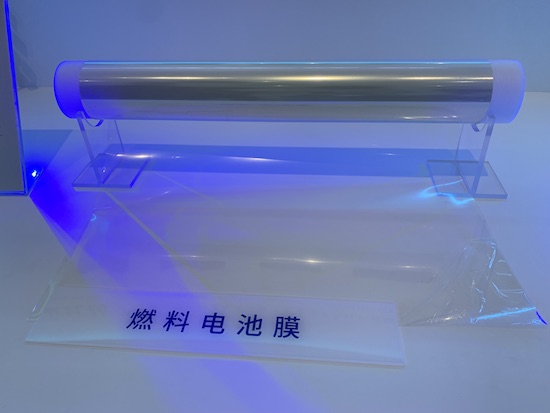

到东岳集团,许多人有一个共同的想法:看一看被称为氯碱和燃料电池“芯片”的两张离子膜,一个氯碱离子膜,一个燃料电池膜。

离子膜制碱是当下最先进的制碱工艺,制碱工艺中的电解槽是核心设备,而离子膜则是电解槽的核心材料。

2009年,东岳氯碱离子膜的量产和万吨氯碱装置的试用,带来的是产能的巨大转换,据测算,当时可年节电54亿度,节约标准煤216万吨,减排二氧化碳538万吨。

次年,随着生产装置正式投产,国外进口膜价格直跌50%以上,中国氯碱工业30年受制于人的历史被彻底改写。

薄如蝉翼,贵比黄金,重于泰山。这是中国石化联合会会长李寿生对东岳离子膜的概括。

享有殊誉的不光是这张“争气膜”。

高性能燃料电池质子膜被称为燃料电池汽车发动机的“芯片”。东岳集团历经16年科研攻关,掌握了这一核心材料的技术。由于全球有这一技术的企业不超过10家,所以它又被东岳人称为“争光膜”。

在东岳未来氢能技术示范中心内,15微米厚的“争光膜”,甚至很难让人有触感;然而,最初每吨2000多元的萤石,经过漫长的生产工艺路线,最终的成膜树脂价值每吨可达近2000万元。

15微米厚的燃料电池膜 (逄鑫珊 摄)

2016年,电池膜获奔驰和福特(AFCC)公司燃料电池膜全面认证,寿命突破6000小时,并取得了为全球量产氢能汽车配套氢燃料电池膜的通行证。

从求膜到产膜,从产膜到供膜,东岳人已彻底实现了全产业链量产技术突破,具备了全部自主知识产权和最完备的全部国产化产业基础,大踏步迈向未来。

“氢”国“氢”城梦

未来是清洁能源的时代。无论社区楼宇间还是交通移动用能,乃至铁路、港口、高速、航空等多场景的应用示范,都体现出氢能的强大作用。

氢燃料赛车模型(逄鑫珊 摄)

“氢”国“氢”城,展厅上方的四个大字,显示出东岳人的远大愿景。

为实现国家 “碳达峰”“碳中和”战略目标,山东在全国率先实施“氢进万家”科技示范工程,淄博作为四个“氢进万家”科技示范工程市之一,计划未来五年在桓台县全面开展绿色制氢、纯氢管网建设、热电联供系统推广、氢能交通示范,组建“淄博市氢能产业技术创新战略联盟”。

立足产业基础,2020年,东岳集团150万平米质子交换膜一期工程及配套项目相继投入生产。目前,DF260质子膜技术已经成熟并已定型量产,年产50吨燃料电池离子膜所需要的全氟磺酸树脂生产装置,可满足2.5万辆电动汽车的离子膜所需,为我国氢能产业快速发展提供可靠的战略保障。

一家民营企业,通过技术引领带动整个区域高质量发展,是助力新旧动能转换的“先手”所在。

去年11月,淄博公交首批50辆氢燃料新能源公交车全部上线运营。加氢时间仅需8-10分钟,满载续航里程300公里以上,能量转换率是普通内燃机热效率的3倍以上。行驶过程中不排放污染物,只排放水,具备在高温、高寒、高原等极限环境下的适应性。

据悉,到2025年,淄博市计划实现燃料电池汽车运营规模达到1000辆,建成加氢站10座,同时面向桓台县相关社区开展热电联供系统供能改造,预计2023年普及1000户,2025年普及2000户,氢能走入千家万户的时代即将到来。

“‘突围’永远在路上,带动氢能示范应用到生产和生活的全场景应用,让氢能全面渗透进老百姓的生活。”东岳集团董事长张建宏说。

山东省委党史学习教育领导小组召开会议深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神 省委党史学习教育领导小组召开会议深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神 持续掀起学习宣传贯彻热潮 推动党史学习教育不断走深走实 7月8日晚上,省委党史学习教育领导小组召开第五次会议,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话…【详细】

山东各地深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神 不负韶华,为伟大复兴贡献青春力量 ——山东各地深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神 “未来属于青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高举马克思主义思想火炬,在风雨如晦的中国苦苦探寻民族复兴的前途。一百年来,在中国共产党的旗…【详细】

韩正:做好黄河流域生态保护和高质量发展这篇大文章 新华社济南7月7日电 (记者齐中熙)中共中央政治局常委、国务院副总理、推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组组长韩正6日在济南主持召开推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组全体会议,深入学习贯彻习近平总书记有关重要讲话和指示批示精…【详细】