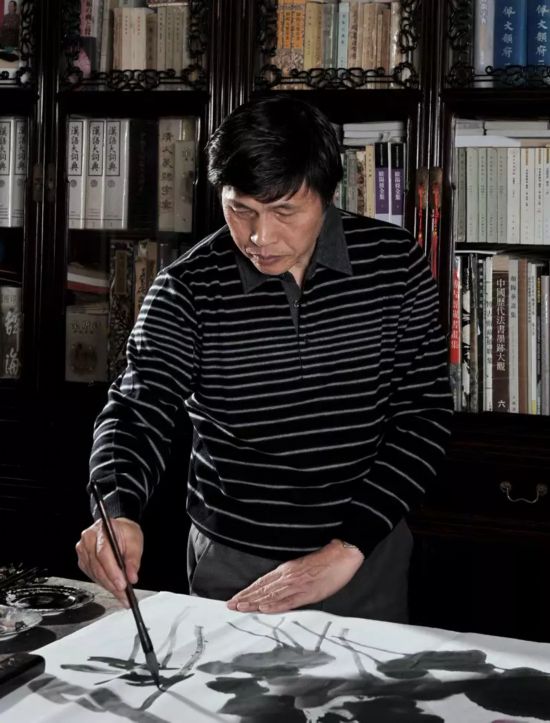

創作中的董芷林

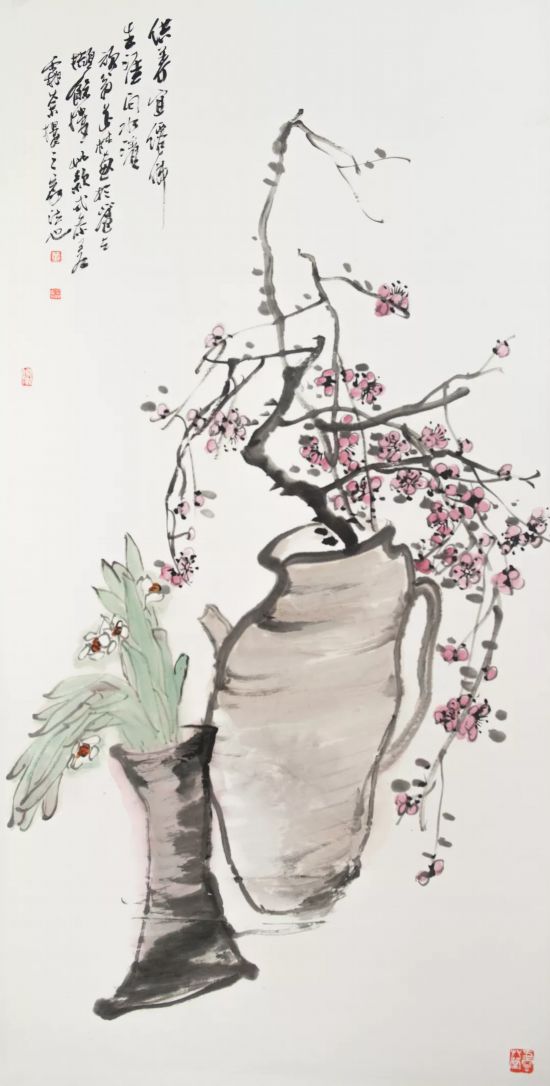

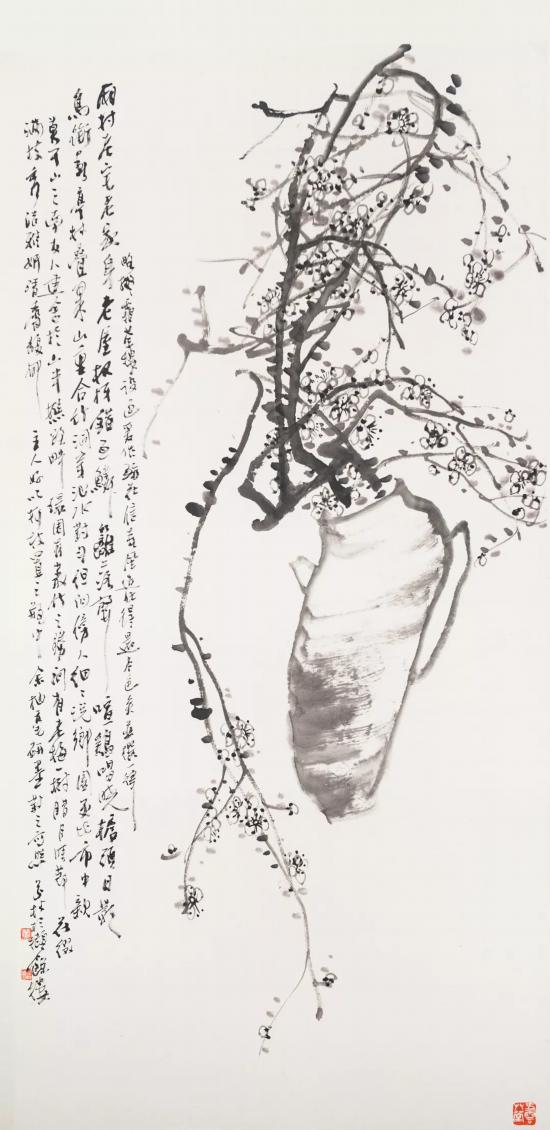

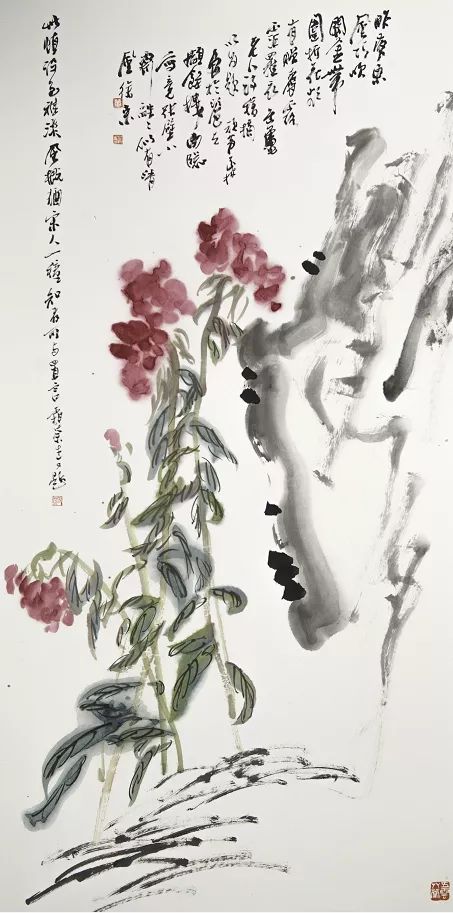

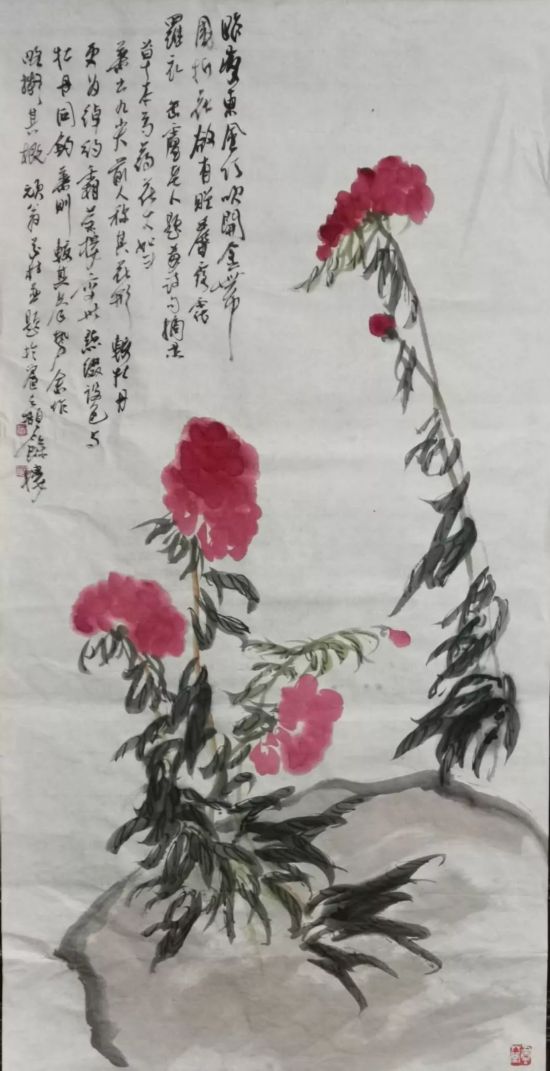

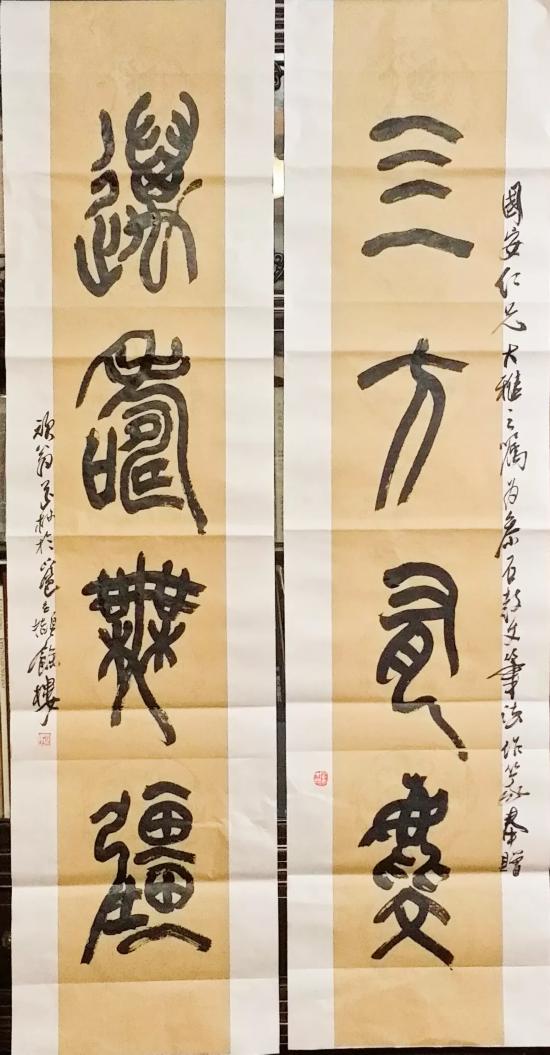

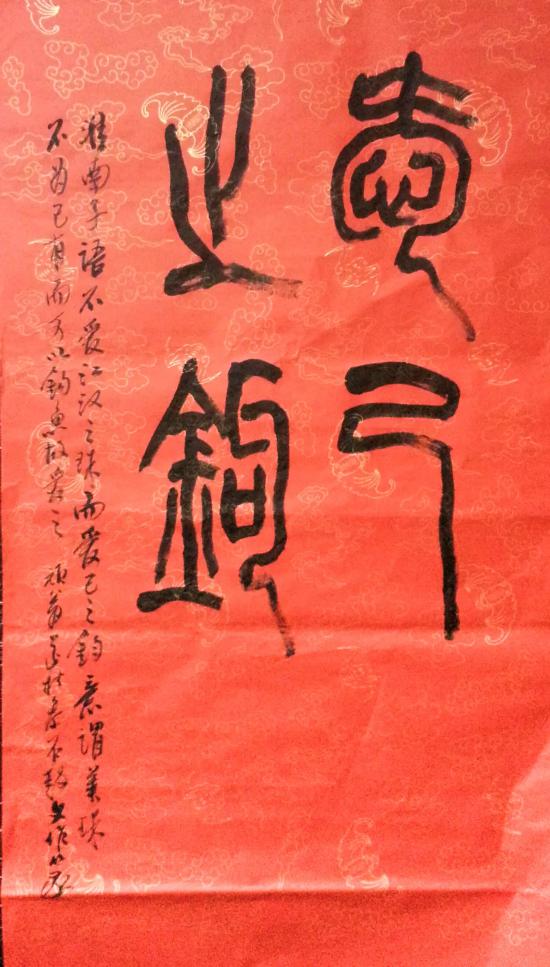

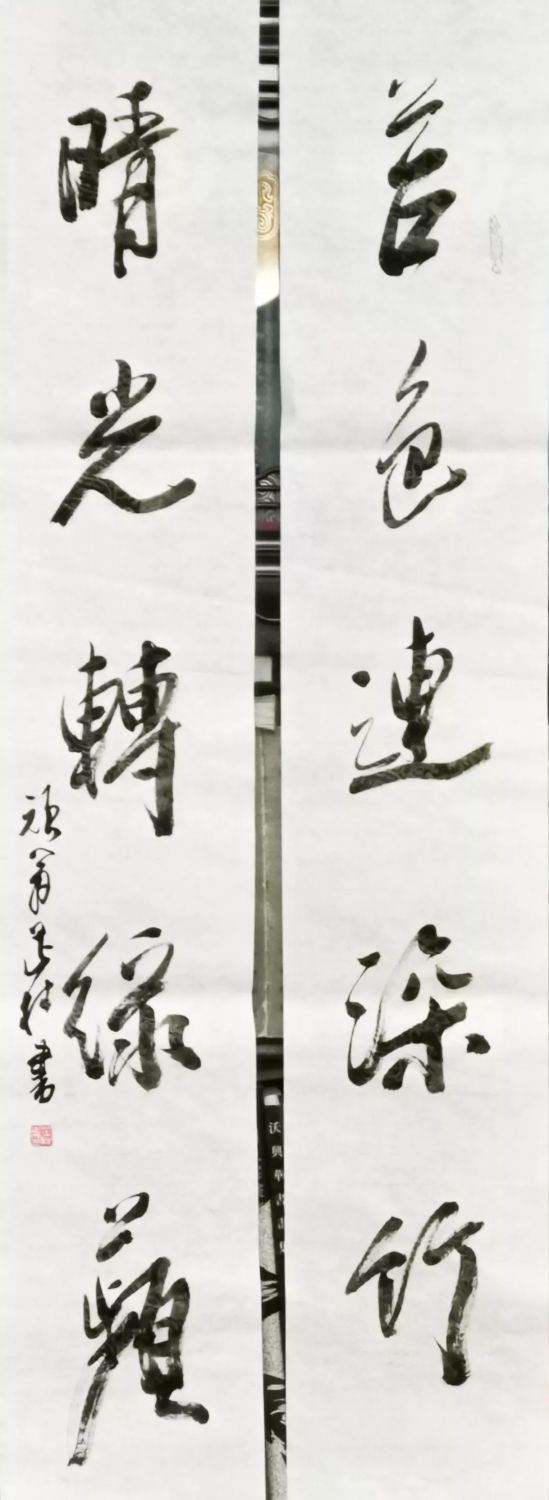

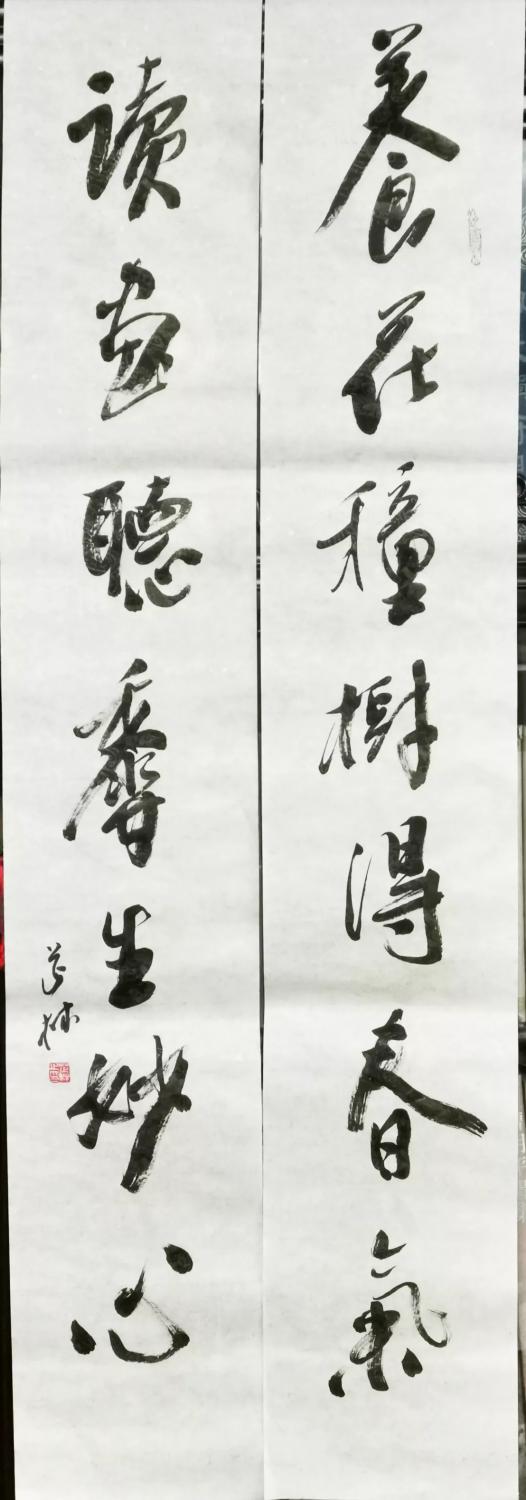

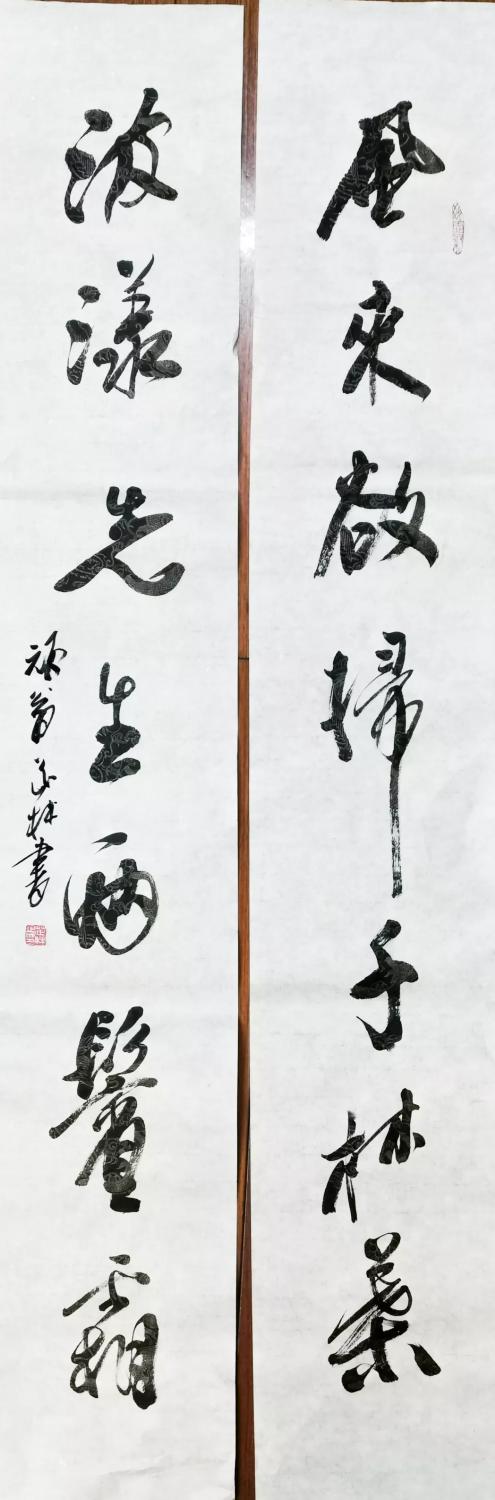

吳昌碩(一八四四-一九二七),浙江安吉人。清末曾任江蘇漣水(古稱安東)縣令,在任一月即卸任,后寓居上海。能詩文,精書畫,善篆刻。三十歲后受任伯年啟發始作畫,善以篆書筆意融入畫中,故其寫意花卉渾厚蒼勁,筆酣墨飽。由於集詩書畫印於一身,一時流風大盛,名聲大著。自入主西泠印社,聲望益高,大江南北,無出其右。從其師者眾多,而能傳其衣缽者如趙子雲(雲壑)、諸樂三、沙孟海、王個簃等。其中王個簃與缶翁更為接近,且均久寓滬上,幾乎朝夕相處,故個老四絕並臻,一時無雙。個老在解放后名聲鵲起,尤以年高德劭,從者亦復不少。其中以曹簡樓、曹用平等得其先鞭,四川劉伯年尚稱個老門下第一人,惟獨董芷林成為個老之關山門弟子,何其幸哉!少年學藝,刻苦鑽研,潛心磨礪,心領神會。數十年來,勤學苦練,成績斐然。

董芷林,浙江余姚人。既得個老之真傳,又愛攝影,足跡遍天下,山川奇景成為胸中丘壑,信手拈來﹔湖山勝跡,四時花卉,盡收眼底而風姿倜儻,引人入勝。花卉清麗優雅,山水雄健蒼勁,無不盡顯昌石、個師之流風而有所發展。余拜觀其十數年前之畫冊,年方花甲已入妙境,而今年屆古稀,必當與時俱進,其造詣之精當,則會之頹筆而難以描述矣。

至於其書、其印,眾人已有評述,不需贅言,今就其詩,略抒己見,然未必切中耳。

詩,有古風和近體。近體詩,是唐代形成的格律詩,其字數、句數和平仄、用韻等都有嚴格規定。以前毛澤東在發表第一批詩詞卅七首時,曾告誡不宜在青少年中要求學古詩詞,因為作詩要費腦費時。現在卻不宜這樣說了,因詩是文學的一種體裁,應該積極傳承,不受年齡限制。條件隻有一個:懷有較高的文化基礎及寬廣的胸懷。

最近有機會讀過部分《擷餘樓吟稿》,董君自號“頑翁”時年六十九歲,“頑”者,固執而不變之謂也。可見其對寫詩之心智堅如盤石焉。經過二三十年的探索歷練,時人評說其詩“清醇雅麗而不涉妍”。當年吳昌碩、王個簃二前輩均有畫畢詩成的學養,隨筆吟詠,比之曹植《七步詩》成不遜一拍,而董君亦常效仿之。這不是一件輕易得來的本領。其背后都有一個綿長的故事。試看唐代著名詩人如孟浩然,湖北襄陽人,早年隱居鹿門山,年四十游長安,曾游歷東南各地。王維,詩人又兼畫家,原籍山西祁縣,后遷蒲州,於長安就職,晚年居藍田輞川,過著亦官亦隱的優游生活,其作品大都為題山水詩。李白,祖籍隴西,幼年遷居四川,二十五歲開始出川漫游,先到長安,后至洛陽,足跡遍及長江流域。杜甫,原籍襄陽,遷居河南鞏縣,開元后期舉進士不第,便開始漫游各地,在洛陽與李白相遇后又北回長安,十年后出為華州司功參軍,不久,居秦州,又移家成都,晚年又攜家出蜀游蹤湘江。這些例子說明詩人都經過漫游名山大川才寫出所見所聞,親身體察而做出內涵豐富的作品而成為大詩人。再看董君,不但攜帶相機踏遍祖國河山深處,攝取作品題材,且於近十年間還暢游世界各大洲,以致廣收博聞,備殫見洽聞之長,覓鮮明正確之詞匯,施之於詩,遂寫出了這許多雅俗共賞的詩詞,其中不乏美麗典雅的章句。

當然,在詩書畫印四絕中,詩擺在第一位,亦難度最高。一個人的能力不可能樣樣走到絕頂,完美無缺,董君亦如此。然小疵不掩大善,達到這個程度——“詩中有畫,畫中有詩”已經不容易了。假以時日,在中國藝壇中出現一個閃亮的新星是完全可能的。

(顧振樂,字心某,號樂齋,1915年6月生,上海嘉定人。少年時師從童心錄、翟樹宜等前輩學習書畫篆刻。1942年拜張石園為師,入室專攻“虞山畫派”。作品多次參加國內外書畫展及在專業報刊發表,並被多家博物館、紀念館收藏。曾兩渡扶桑舉行書畫展。出版有《顧振樂書畫集》、《顧振樂畫集》等。現為中國書法家協會會員、西泠印社社員、上海市文史研究館館員、上海市高校書法教育研究會理事、華東師范大學《中華書法篆刻大典》編委。)

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】