6月13日早上,手機爆響,來電顯示竟是“爸爸”。

啊?父親離去兩年了,他從天堂給我打電話?

電話是哥哥用父親手機打來的:“今天是爸爸去世兩周年忌日,我們去公墓看看爸爸吧。”

痛別父親

2018年6月13日,一個銘心刻骨的日子——父親走了。95年的滄桑歲月不算短暫,但於我們弟兄,父親離去卻是摧肝裂膽之痛。

那天中午,弟弟來接替我陪護父親。此時,父親已在護理院住院23天。

父親這次患病,純屬醫療事故所致。護理院醫生開的用於泡腳的中藥,被錯標為內服,父親誤食了5包,馬上引發原已痊愈的骨髓瘤。很快,他的胸腔出現大量積液,呼吸緊迫,生命垂危。

護理院熬制中藥包給院外公司,公司草菅人命,我們憤怒卻又無奈。大錯鑄成,我深深自責,如果我細心一點,問一下藥的情況,也不會出現這樣的悲劇。我痛悔不已。

回家當晚,我正在吃飯,手機驟響,是護工的聲音:“你爸一口痰卡住,氣憋住了,快來!”

我大驚,放下飯碗沖出房門。護理院醫生的電話緊隨而至:“老爺子情況危急,按壓搶救可能導致肋骨斷裂,不搶救可能馬上不行了!怎麼辦?”

父親入院時簽下協議,病危時放棄創傷性搶救。此時,我卻未及猶豫,馬上表示同意——如果骨折能挽回生命,值得。

放下電話,我馬上開車,一路狂奔。

但是,還是晚了。我趕到時,弟弟正在給父親擦洗身體。父親眼半睜,嘴未閉,沒戴假牙的嘴嚴重內凹,兩頰深陷。

父親是不願離開我們啊!

我含淚輕輕抹下父親的眼皮,取來假牙給他按上,接著,和弟弟一起給他穿上衣服,然后將床單覆蓋在他身上。

薄薄的床單,將我們父子陰陽兩隔,縱然是千呼萬喚,也喚不醒父親。

遵照父親“不告訴單位,不請同事朋友”的遺願,15日,喪事以極簡的形式舉行,隻有幾個家人和至親為他送別。

火化后,我們立即將父親送往公墓,送他最后一程。

此時的我,腦子裡滿是父親的影子:

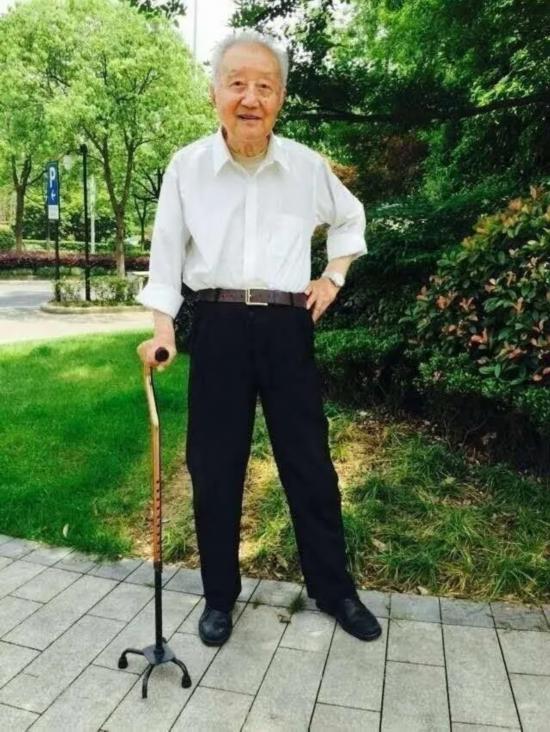

父親鍛煉時,身子前傾,甩開兩手,健步如飛……

冬日早晨,冰凍三尺,晨練回來的父親,用冷水擦洗身體,嘴裡發出“咝咝”的聲音……

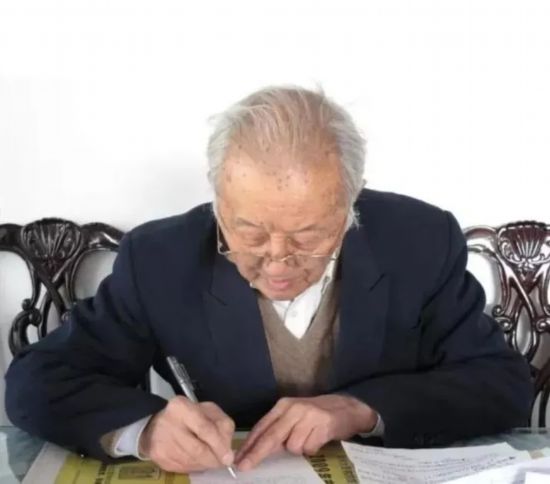

父親埋首案牘,忘情地敲擊鍵盤……

驀然回首,父親已是一捧灰……

我們愛父親,但更多的是敬畏。小時候,我們甚至有些怕他。他既不打,也不罵,但威嚴,也許是父親很少有笑臉的緣故吧。

父親的心情,是當時的嚴酷處境造成的。

父親是杭州大學中文系老師。在上世紀50年代末的反右運動中,他成為中文系兩名極右之一,被遣送回鄉監督勞動。

處分決定下發后的一天,一伙人沖進我們家搬家具。那時,我們住學校宿舍,家具是公家的。來人冷漠蠻橫,實際上是趕我們走。父母隻好整理行囊,領著三個孩子,當晚就趕到長途汽車站,坐了一個通宵,次日晨,才乘車回到臨海老家。那年,哥哥8歲,我4歲,弟弟才2歲。

父親身體向來較弱,一米八的身高,體重才一百斤,媽媽說他“風都會吹倒”。一個文弱書生,帶著城市長大的母親,加上三個嗷嗷待哺的孩子,如何生存?

父親老家溫家岙是個小山村,近200戶,田少,缺糧。我們回鄉不久,大飢荒就開始了。當地主食是紅薯,易爛,壞紅薯有一粒粒硬塊,味苦有毒。我們吃紅薯時,將硬塊吐掉,父親都拾起吃掉。很快,我們連壞紅薯也吃不上了——斷糧了。媽媽帶著我們到處找吃的,別人丟棄的菜葉、紅薯葉、野菜,連枯黃發黑的干紅薯葉,都撿回來浸泡后當主食。后來,開始吃一種叫“刺棘”的植物果實,一種叫“黃狗頭”的植物根莖,吃下去會大便閉結。奶奶就曾大便閉結,媽媽往她肛門裡打肥皂水,用手指摳。這情景,我至今歷歷在目。

父母和奶奶都得了浮腫病,父親一次次餓得暈倒田頭。政治上迫害,生活上遭遇絕境,父親想到了自殺。被母親勸住:我們死了,三個孩子怎麼辦?

“活下去,像牲口一樣活下去!”多年后,電影《芙蓉鎮》裡,右派秦書田的話使我銘心刻骨,那是我們當時生活的寫照。

1960年,母親得了肺結核,縣醫院宣告不治,父親用大板車把母親拉回,忍不住哭了。

往事不堪回首……

母親終於沒有死,我們全家也扛過了最嚴酷的歲月。到1962年,情況才稍好些。

那時,父親心情抑郁。一個滿腦子莎士比亞、托爾斯泰的大學外國文學老師,空有滿腹詩書,卻隻能面朝黃土背朝天地勞作。苦悶時,他隻能“欲將心事付瑤琴”,用二胡來宣泄心中的苦悶。

心情惡劣,父親很少有笑臉,我們在他面前拘束,還有些怕。父親要求我們甚嚴,我們上學后讀書都用功,但貪玩是孩子的天性。父親在家,我們都老老實實看書做作業,父親不在,我們就會溜出去,捉迷藏,抓“特務”,我們兄弟最愛玩的游戲是“民兵抓落寇(臨海方言‘土匪’)”。

“又出去玩啦?”回家被父親發現,我便會垂首侍立,惶恐不安。不過,父親從不訓斥,至多教育幾句,比如“要好好讀書”。

1965年,村裡來了兩個“杭州人”,他們是來調查父親的。父親已於兩年前摘帽,7年脫胎換骨的改造,已將他從一個知識分子改造成真正的農民:能挑180斤重擔,會操持各種農活。改造也使父親因禍得福,他從此強健起來。回杭州后,他堅持鍛煉,冬天用冷水擦身,身體始終保持健康。

但是,母親身體卻垮了,很虛弱,直至晚年。

苦盡甘來,父親回杭大了,母親含淚送走父親,帶著我們仍留在山村。

父愛如山

溫家岙沒有小學,我們三兄弟都到鄰村小學讀書。我讀到五年級時,文革開始,輟學了,放了兩年牛,開始參加生產隊勞動。后來,哥哥和我都學了木匠,弟弟學了油漆匠。我們都以為,這輩子要終老山村了。

是父親的堅持,改變了我們的命運。

父親一生嗜書如命,即使淪落農村也堅持讀書。村裡人譏笑他是“書呆子”“書腐”。特別是,他解手時都不忘手持一卷,成為大家的笑料。“文革”期間,讀書無用論喧囂,父親仍不斷給我們寫信,鼓勵我們讀書。他說,在任何情況下都不能放棄讀書,即使當農民,也要當個有知識的農民。他告誡我們,讀書可以啟心智、長知識、增素養、拓眼界,知識能改變人的命運,隻要堅持讀書,總有一天會用上。

父親為我們培養出來的愛讀書習慣,最終使我們改變了命運。這是后話。

1976年,我隨縣工程隊赴武漢參加援建武鋼建設,成為中國第一代農民工。那時,我心情壓抑,父親不斷鼓勵我多讀書。他還寫了長詩《雛鷹》激勵我:

“雛鷹翮初壯,奮翅薄青雲。夢繞天涯遠,飄然辭故林。御風雙翼捷,逐雪羽毛輕。”“困厄終可度,勿怨運來遲。”“楚山花開日,越水流碧時。莫嘆天涯遠,藕斷尚連絲。立身當自重,后會自有期。”

一次,他寄來杭大中文系蔡義江教授的《紅樓夢詩詞注釋》,我很興奮,立即沉浸在閱讀的歡愉中。父親的來信,對我來說是一種歡愉的閱讀,他的信談古論今,激人奮進。他在一首給我的長詩中寫道:

愛,深沉的父愛,蘊藏在諄諄教誨中,滋潤著我們成長,陪伴我們走過人生的每個階段。

1979年,父親右派平反,受株連子女可回城安置,父親來信讓我和弟弟回杭州落實政策。我聞訊狂喜不已,為能回城就業而激動不已。

等待落實政策的日子裡,父親的一個舉動,徹底改變我的命運。

那是1979年三、四月間,一天,父親興沖沖地回來,說已為我和弟弟報名,插班參加杭大辦的高復班。當時他還沒有想讓我們參加高考來改變自己的命運。

幾個月后,我和弟弟參加了1979年高考。我不奢想能考上,只是為了能理直氣壯進一次考場,那是我久違的權利。

考試結果有點意外,當年的錄取分數線是295分,我數學、英語棄考,4門課總分271分。父親很興奮,他認為,我小學肄業能考出這樣的成績,如果脫產復習一年,考上的可能性還是有的。

我們在杭州等了半年,要求回城的人太多,狼多肉少,落實政策終止,我們無法回城了。

這對我們是致命打擊,我很絕望,死的念頭都有了。

父親要我留杭復習,參加次年高考,靠自己的努力爭取前途。我卻窩了一肚子氣,認為父親不切實際。我不顧父親挽留,堅決回到老家。

父親鍥而不舍地寄來一封封信,每次來信都是厚厚的七八張紙,那濃濃的父愛從字裡行間透出,使我無法拒絕。畢竟,我敬畏父親,覺得即便是為了父親,我也要再考一次,考不上,他才會死心。

春節后,我來到臨海二中高中插班聽課。

1980年,我再次參加高考,結果還是名落孫山。此時,我的心已平靜了,終老山村,那是我的宿命,我認命!

1980年10月中旬的一天,我正在農家的屋檐下做木工,忽接父親來信:我已被杭州大學中文系錄取,讓我馬上去學校報到。

原來,杭州大學擴招,我分數上線被錄取。

我大感意外,喜極而泣。

此后,哥哥也通過高考進了大學,畢業后成為一名教師﹔弟弟落實政策回杭州安置,通過夜大學習成為出版社編輯。我們兄弟仨讀書都少,最后都取得大專學歷,靠知識改變命運。這是父親傾注愛心,堅持讓我們讀書的結果。

報到前那天晚上,我失眠了。此時我才真正體會到父親的苦心,體會到父親堅持的重要。沒有父親的堅持,我哪有可能進大學?

父愛如山。父親的愛,如暗夜明燈,照亮了我們人生的航向﹔如久旱的甘霖,滋潤著我們干涸的心田。是父親的愛,使我們身處文化荒漠時精神沒有枯萎,給了我們前進的力量。

但是,我們依然未能當面表達對父親的愛,我們繼承了父親的性格,拙於言辭,只是默默地把愛放在心底。

1985年春,我去寶鋼採訪。父親同學金心是著名冶金專家、寶鋼副總工程師。那天晚上我去他家,一進門,他正坐在餐桌前,大學剛畢業的女兒小菲站在他身后,正俯身把父親的腦袋抱在懷裡,用自己的臉頰摩挲著父親滿是胡茬的臉。很顯然,女兒正在慈父面前撒嬌,而那位冶金專家的臉上溢滿無比幸福的笑。

這一幕深深地刻進我的記憶,歷久難忘。

父女之間能如此直白地表達親情,這在我們兄弟與父親之間絕無可能。我無法像她那樣直截了當地向父親表達自己的愛,父親在我們心裡的形象,更多的是一種威嚴。也許,父愛是粗粝、豪放的,是力的凝聚,而非情的濫觴。作家蘇童說,“母愛的偉大使我們忽略了父愛的存在和意義,但是對於許多人來說,父愛一直以特有的沉靜的方式影響著他們”,父愛“它是羞於表達的,疏於張揚的,卻巍峨持重”。

是的,父愛是“巍峨持重”的。在送別父親的儀式上,我在悼詞中說:“爸爸,雖然你走了,但你依然活在我們心中,你一生沒有留下多少遺產,但你留給我們的精神遺產卻很豐厚,值得我們永遠珍藏。爸爸,我們愛你!”

這句話深埋在我心中,卻一直說不出口。及至說出來,卻已是陰陽兩隔……

在杭州等待落實政策受挫時,我與父親發生過一次沖突。

一天,父親告訴我們,他有個故友出差來杭州,要來看我們。聞此,怒火頓時從我心中升騰。

那人是父親年輕時的朋友,地下黨員。父親是激進青年,與那位地下黨員精神投合,也給過他許多經濟上的資助。當時父母正在熱戀中,而母親家是大戶人家,也對父親朋友鼎力相助,那人經常吃住在母親家,被奉為上賓。

直到新中國成立后,有一天,那人身穿軍裝,雄赳赳氣昂昂地出現在父母面前,父母也為有這樣的朋友而自豪。

朝鮮戰爭爆發,那人赴朝參戰,成為志願軍的師級軍官。

誰能想到,在1957年的反右運動中,那人卻把父親和我們全家推入災難的深淵。

問題出在父親寫給那人的一封信上。信中,父親表達了對杭大在肅反運動中逼死幾個無辜老師的不滿。他認為,黨的政策是好的,但被基層一些人執行偏差了,結果是損害了黨的形象。父親在信中表示,盡管如此,黨還是偉大的。

就是這樣一封充滿正能量的信,那人卻認為父親觀點錯誤,他要幫助父親端正態度。於是,他把父親給他的這封私信轉給杭大黨委,希望杭大幫助父親端正認識。結果可想而知,右派的帽子就堂而皇之地戴到父親頭上,這害了父親,也害了我們全家。

22年的苦難因他造成,我們家的親朋都視他為賣友求榮的小人,隻有父親為他辯解,說他的告密是無意的。

而今,那人來了。

“一個卑鄙的告密者,他敢登門,我把他趕出去!”我和弟弟正因落實政策受挫,一肚子的火氣無處發泄。從不頂撞父親的我,第一次表現出極度的憤怒:他差點把我們搞得家破人亡,我們還要奉他為上賓,憑什麼?

我的態度,使父親非常吃驚。我一向尊重父親,從未違逆他的意志,而此時卻公然與他對抗。

為了說服我們,父親召開家庭會議,要我們寬容待人。“他不是有意陷害我,在當時的情況下,他這樣做也是出於好意,不能怪他。”父親為他辯解。

其實,父親壓力很大,我們無法落實政策,他比我們還焦急,是他把我和弟弟(哥哥已結婚,不在落實政策之列)叫到杭州,可殘酷的現實卻使我們願望落空,父親陷入深深的自責之中:“都是我害了你們!”

我們無法回城的壓力,使父親情緒惡劣,以至於在與負責落實政策的領導交涉時,情緒失控發生爭執,結果當然更加劇了落實政策的困難。

而就在這時,我卻給父親增加壓力。

那時,我們一家4口擠住在12平方米的單身宿舍裡,我和弟弟睡高低鋪。那一晚,逼仄空間裡,父母、我、弟弟輾轉難眠。父親沉重的嘆息聲和無法入睡翻身時木板床的咯咯聲,刺痛了我的心。我陷入深深的自責中,父親的壓力已夠重了,我不能給父親增加壓力啊。

那個前志願軍師長終於來了,我終於沒有“把他趕出去”,只是用沉默來抗拒。

那是我第一次見到那個軍人,如果不是他導致我們家庭的災禍,我是很願意以他為榮的。在我心目中,一個軍人,一定是英武偉岸,相貌堂堂。誰知眼前的他,身材矮小甚至佝僂,滄桑滿面。當父親把我和弟弟介紹給他時,他咧了咧嘴:“啊,你們都這麼大了?”

父親的寬厚,在接待他時表現得很充分。我們家經濟困難,尤缺糧票,靠親戚資助艱難度日。媽媽破例做了紅燒肉,而我們平時隻能買點豬頭肉解饞。

節儉助人

父親一生節儉,不喝酒不抽煙,從不浪費,沒有任何不良嗜好。因為經歷過大飢荒,他對食物的節省到了成癖的地步:牛奶喝完了,倒點開水涮一下喝淨﹔菜吃完了,用開水涮一下把碗裡的油喝掉﹔食品過期了,他擔心我們丟掉而搶著吃﹔衣服破了補補再穿。他晚年的衣服,都是我們兄弟退下來給他的,他對媽媽說:“年輕時沒衣服穿,老了享兒子福。”我退給他的西裝他一直在穿,因為年紀大了開始發胖,褲腰不夠大,大前門拉鏈無法閉合,他還是舍不得扔掉,給他買新的,他舍不得穿﹔餐巾紙撕成小片用,衛生紙也是裁成小方塊用﹔洗臉水要積起來沖馬桶。對父親的過度節儉,我們曾一次次提意見,但毫無用處。

大飢荒使母親晚年患上“食物匱乏恐懼症”,她囤積米面,冰箱裡永遠塞滿各種菜,營養品過期是常事,我們要扔掉,父母都不同意。父親是知識分子,懂科學,但在過期食品上,他卻與母親結成統一戰線:“農村從來沒有過期的概念,東西沒壞就可以吃,沒必要太講究。”

他對自己節儉成癖,對別人卻很大方。德清一位女博士經人介紹認識父親,她因病失去工作,生活困難,父親想著法子幫助她,翻譯《魯濱遜漂流記》時,有意請她寫序。耗時一年多翻譯的這本小說出版后,他將全部稿費以序言稿費的名義給了她。他用這種方式資助,是為顧及一個知識分子不食嗟來之食的尊嚴。

滴水之恩涌泉相報,父親也遵循這一古訓。一位同事在反右時幫過父親。上世紀90年代,這位同事出版詩集,知道我認識出版社的人,托我聯系。我幫他聯系好了,但出版詩集要收費,父親決定資助,他要我叮囑編輯向作者隱瞞這一事實。后來詩集出版了,這位編輯感動之余寫了一篇散文發表。這位同事直到去世,都不知道個中原因。

親戚朋友有困難,父親總會援手﹔每次回鄉,他總會給一些村民送點錢。一次,他同事為他已去世的朋友家捐資,這位朋友飽受磨難,落魄離世。父親並不認識那個人,卻主動資助6000元,這是父親當時一個月的退休工資。父親去世后,同事和朋友為他舉行追思會,一位與他並不很熟的人說,他貧病交加,生活困頓,父親曾資助他2萬元。這些事,父親從未跟我們說過。

父親一生清貧,他留下的所有財產,就是一套住房外加不到10萬元存款,他有多少錢資助別人,我們並不知曉。

生死約定

2017年10月8日,父親內急,母親去扶,父親一個踉蹌,推著母親一起摔倒,母親腦袋撞在門框上,立時氣絕。

整整3個月,母親在醫院經歷多次搶救,死裡逃生。但從此無法站立,隻能靠輪椅行走。腦子損傷,意識糊涂,有時她連我們也認不出來。

母親摔傷,父親多次老淚縱橫:“是我害了她啊!”

母親住院期間,一天腦子異常清醒,她告訴我一個驚人的秘密:父親與她有一個生死約定,一旦一方遭遇不測,另一方緊隨其后離開人世,他們都不想忍受失去另一半的痛苦。

我聞之又驚又痛。不願同年同月同日生,但求同年同月同日死,這種發生在書本裡、戲文裡的愛情故事,竟發生在我父母身上。

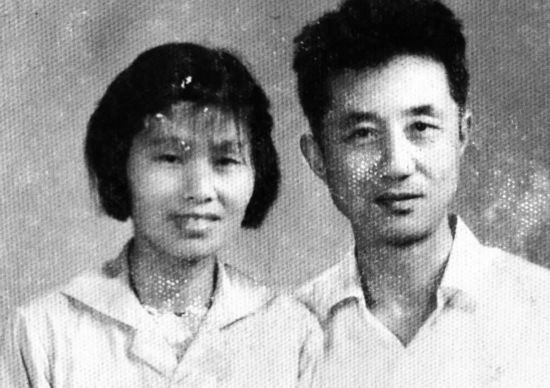

父母畢生相親相愛,不離不棄,愛得刻骨銘心。父親走后,我們整理他的遺稿,發現父親1971年5月寫給母親的一首詩——《寄內》。此詩真實地表達了父親對母親深切的愛:

“行年五十白頭吟,舉案齊眉廿二春。病榻許心憐愁寂,深宵伴讀慰勞辛。糟糠共碗言無怨,田陌連肩目有情。遙夜床頭此寄意,西湖何日見離人?”

此時父親獨居杭州,深宵空寂,思念母親,寫下了這首詩。

父親1943年考入暨南大學英語系,大三時患肺結核休學,養病時認識舅舅,遂成莫逆。舅舅邀父親去他家養病,母親是舅舅最小也是最疼愛的妹妹,服侍病中哥哥便成了母親的任務,順便也料理父親的起居飲食。母親心地善良,性格柔順,很會體貼人,不斷接觸中,父親很快被她吸引。

母親出身鐘鳴鼎食之家,卻隻有初小文化,外公重男輕女不許女兒讀書。母親的條件並不符合父親的擇偶標准,有文化是父親擇偶最基本的一條,而母親偏偏缺少文化。

也許愛情是非理性的。當時父親正在讀林語堂翻譯成英語的《浮生六記》,父親越看越覺得母親是《浮生六記》中的芸,終於深深陷入暗戀中無法自拔。

在當時,父親的愛是無望的單相思,母親已由父母做主與同城富商之子訂婚。此人嗜煙好酒有許多惡習,母親同他話不投機,並不喜歡他,對父親印象很好,曾嘆息:“我要有這樣一個哥哥多好!”

舅舅為妹妹的不幸擔憂,偶爾從父親的日記中窺見父親的暗戀,於是鼓動母親解除婚約。母親一生膽小、謹慎、順從,從不敢越雷池一步,卻“呂端大事不糊涂”,就像后來父親劃右后毅然追隨父親到鄉下受苦一樣。她找來律師,在當地報紙上刊登解除婚約啟事,宣布與封建婚姻決裂。

就這樣,父母走到了一起。晚年時,父親反思自己的婚姻,慶幸當年的選擇。沒有母親,父親能度過人生的大劫難嗎?恐怕連我們都沒有了!

母親是典型的賢妻良母,她一生沒有自我,隻有丈夫和兒子,她為家人付出了全部,家人的幸福便是她的幸福。大學老師找了個半文盲,父親卻幸福了一輩子。在父親眼裡,母親就是《浮生六記》中的芸,有賢妻相伴,人生夫復何求?

2016年12月,父母搬進隨園嘉樹養老院。從此,養老院多了一道美麗的風景:夕陽西下,霞光滿天,一對白發蒼蒼的老人,手持手杖,蹣跚於鋪滿霞光的行道間。他們伉儷情深,相扶相攙,共度著幸福的晚年生活。

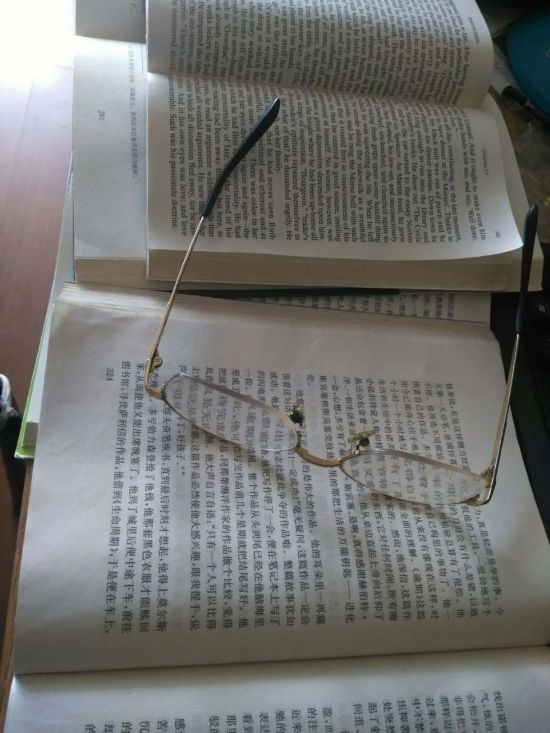

父親一生22年被耽誤,1979年右派改正后,母親回到他身邊。他珍惜來之不易的工作機會,夜以繼日翻譯和著述,沒有星期天和節假日,到養老院后依然如此,先后出版了近20部譯作和著作,其中著述有《西湖史話》《浙江名品擷英》《西湖漫話》《當代世界名城》,翻譯美國地理學名著有《中華帝國晚期的城市》《地理學的性質》等。

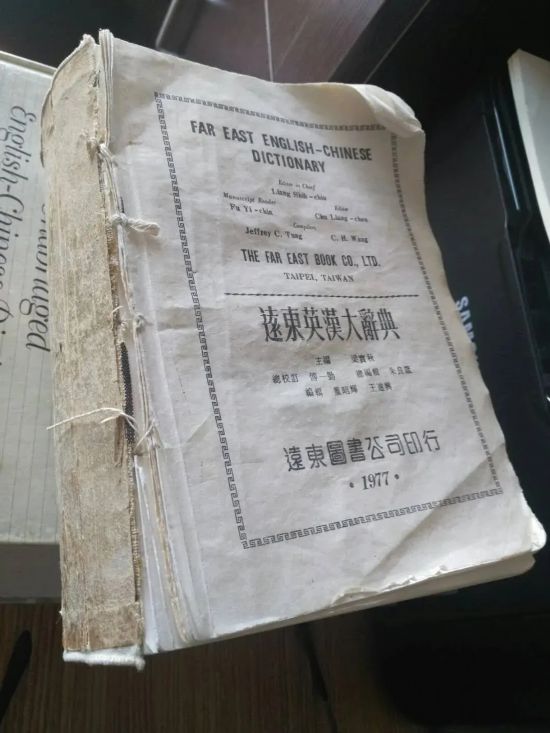

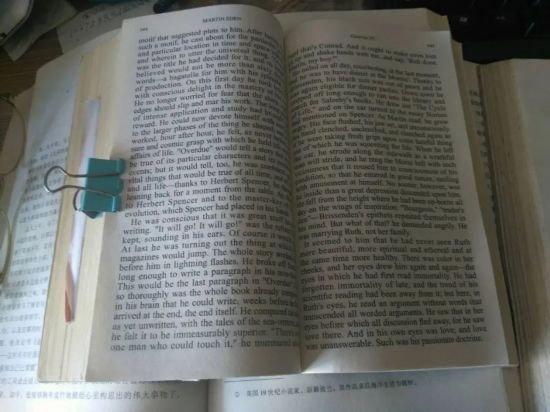

但是,這些成果都與父親的專業無關,他的專業是英國文學。右派改正前,著名地理學家陳橋驛把他從教材科刻蠟紙的崗位調去搞翻譯。士為知己者死,父親要報答陳先生,這是他長期甘於翻譯原本沒有興趣的地理學專著的原因。2015年,陳先生去世了,父親也已92歲,這才撿起專業,翻譯文學作品。他在人生的最后三四年中,翻譯並出版了《朗費羅詩選》《魯濱遜漂流記》《馬丁·伊登》。

2018年6月8日,他最后一本譯作《馬丁·伊登》樣書寄到。此時,他已進入生命的最后階段,胸腔積液壓迫肺部導致呼吸困難,醫生給他裝了導管,每天排出積液八九百立方厘米(cc)。

拿到樣書,我趕緊給父親送去,希望他能得到些許安慰。

父親斜躺在病床上,臉有些浮腫,他接過書,撫摸著封皮,抖擻著打開,表情漠然。

5天后,父親遽然逝去。他的生命之火,是在工作中熬干的啊。

6月13日,我們來到公墓。此處靈山秀石,鬆柏成蔭。墓碑照片上的父親依然挺拔,平時難得一笑的他,卻在照片上笑得燦爛。一生苦難歷盡,人生也有許多遺憾,但父親是幸福的。

(作者葉輝,高級記者,享受國務院特殊津貼專家)

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】