媽媽坐在輪椅上,目光呆滯,神情木然。

“媽媽!”我俯身叫她。

“你叫我媽媽?”她吶吶地。

“你是我媽媽,我是你兒子啊!”

“你是我兒子?”呆滯的目光中,閃出一絲驚異,“我有兒子?”

1生死戀情

2017年10月8日下午4時,那是媽媽人生的一道分界線。之后,她永遠失去了健康。

那天下午,爸爸要上廁所,媽媽急忙攙扶。爸爸一個踉蹌,身體失去平衡,整個身體壓向媽媽。媽媽腦袋重重撞在門框上,頓時氣絕,無聲無息。

救護車淒厲呼嘯,我送媽媽到浙江人民醫院。經檢查,媽媽顱內出血,醫生建議轉院。情急中,我給邵逸夫醫院眼科主任姚玉峰打電話求援,姚醫師馬上聯系神經外科。救護車載著媽媽,送到邵逸夫醫院下沙院區。值班醫師牛煥江接診后,立即搶救。媽媽起死回生,住進重症監護室。

當晚,姚醫師趕來探望,直到牛醫師說媽媽已暫時脫離危險,他才離開。

顱內出血點很深,媽媽已88歲,因年紀太大,無法手術,隻能保守治療。住院期間,媽媽三次病危,幸虧神經外科主任王義榮和牛醫師傾力救治。邵逸夫醫院醫生護士精湛的技術,加上良好的服務,讓我們全家感激不盡。

三個月后,媽媽出院,住進隨園嘉樹養老院護理院,作康復治療。

從此,媽媽開始輪椅生涯,再也不能行走了。

出院后,媽媽的腦子時好時壞,意識模糊時,連親人都不認識了。

“你爸爸是誰?”一次,媽媽竟這樣問我,“他長什麼樣子?我怎麼記不得了呢?”

可憐的媽媽,幸虧她記不得,不然,她會痛不欲生!

爸爸在媽媽摔傷后8個月去世。我們對她隱瞞消息,沒讓她見爸爸最后一面。

之所以如此,是因為我們擔心,這樣沉重的打擊,媽媽無法承受。

媽媽摔傷住院期間,一天腦子清醒后,問我:“為什麼你爸爸不來看我?”

其實,爸爸頭天剛來看過她,只是她沒記住。

那天,她腦子特別清醒,她向我透露一個驚人信息:他倆有個生死約定,一個走了,另一個將盡快結束生命以免痛苦!

聞此,我大慟!父母摯愛一生,不能同生,卻相約同死!這樣的感情,世上少有啊!

父母相濡以沫,相親相愛攜手近70年,他們的婚姻是美滿的。正因為他們感情太深,任何一方離去,活著的一方都無法接受。因此,爸爸去世后,我們商定,永遠向媽媽隱瞞。

前排從左到右:大姑,媽媽,小姑,大嬸

后排從左到右:二叔,小叔,大叔,爸爸,小姑父

媽媽出院后一段時間,腦子比較清醒,常問起:“你爸爸去哪裡了?”我們隻能騙她:爸爸患肺病住院,隔離治療。爸爸年輕時,曾得過肺病,媽媽對此印象深刻。開始時她相信,時間一長,她還是懷疑。客廳裡有個條幅,是爸爸友人送的,她常常盯著看。有一次,她指著條幅上的“贈葉老先生”問:“這個葉老先生,現在哪裡?怎麼我都見不著了?”我們隻好瞞她:“生病住院了。”“我們去看看他吧!”“傳染病,不讓探視。”“你們都在騙我!”她哭了。

為了不使她觸景生情,我們隻好把所有爸爸的印記都移走。

文革期間,舅舅被造反派殺害,我們一直瞞著外婆。現在,我們卻要對媽媽隱瞞爸爸的死訊,並且要永遠瞞下去!

問了幾次,哭了幾次,媽媽再不提起。難道她猜到了?我們不敢問,故意裝糊涂。從那以后,媽媽每日枯坐,不言不語。我們百般引導,希望她開口說話,但她卻堅守緘默。

也許,她要把悲傷埋在心底?這個蓋子,我們沒有勇氣揭開。

2苦難歲月

媽媽出生在浙南小城一大戶人家,外公重男輕女,媽媽隻讀到初小就輟學了,雖只是初通文墨,一筆鋼筆字卻很娟秀。

媽媽個性柔弱善良,逆來順受,與人為善,是典型的賢妻良母,處事謹小慎微,一生從未與人爭吵,但在人生關鍵時刻,卻表現得極為堅強、極有主見。

在認識爸爸前,媽媽已由父母做主,與同城一望族之子訂婚。與爸爸相戀后,她背著父母,在當地報紙刊登脫離婚約啟事,在小城轟動一時。爸爸是個窮書生,又來自山村,與媽媽家門不當、戶不對。外公得知后,暴跳如雷,卻犟不過女兒,最終隻好讓步。媽媽小學肄業,爸爸卻是大學老師,學歷上的懸殊,並不妨礙他們的愛情,兩人相濡以沫,歷70余年感情不衰。

媽媽並不知道,愛情的勝利,卻難擺脫人生的災難,為此代價慘重。事實上,她選擇了爸爸,就等於選擇了畢生的苦難。

1957年,爸爸在反右中蒙難,成為杭州大學中文系兩個極右之一,被遣送回鄉監督勞動。爸爸6兄妹,竟有3個右派:大叔是地區醫院醫生,因為有技術,得以留在醫院接受改造﹔二叔是教師,與爸爸一樣被遣送回村監督勞動。一門三右派,成為當地人津津樂道的談資。

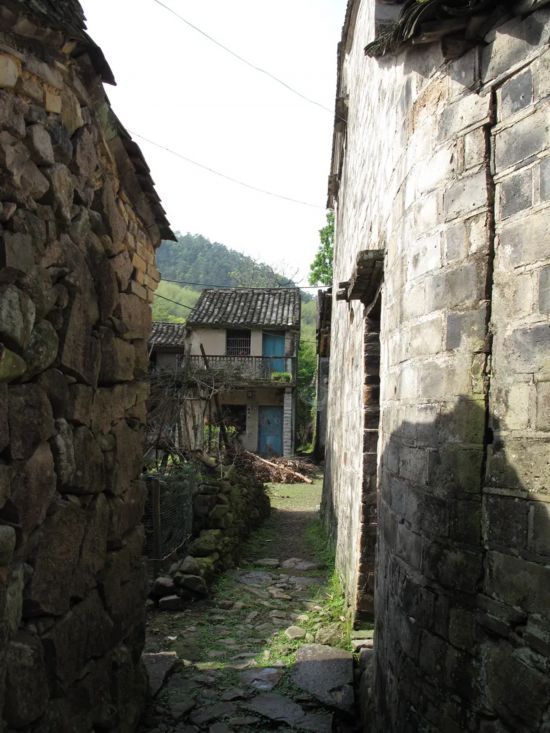

爸爸遭遣送回鄉,媽媽面臨抉擇:要麼與爸爸離婚,留杭州工作,可保安定生活﹔要麼與爸爸一起下鄉,等待她的隻有苦難。媽媽像蘇聯十二月黨人的妻子們一樣,毫不猶豫選擇以身韜火,毅然赴難,與爸爸一起回到故鄉。我們全家被遣送回原籍。那年,我4歲,弟弟2歲,皆懵懂無知。叔叔挑著籮筐,到車站接我們。籮筐裡,一頭坐著我,一頭坐著弟弟。

媽媽這一義舉救了爸爸。爸爸性格剛烈,寧折不彎,回鄉后備受欺凌,精神上受盡屈辱,物質上面臨絕境,斷糧而幾乎餓死。爸爸心灰意冷,萌生自殺念頭,是媽媽的愛,給了他活下去的勇氣。媽媽的堅強和偉大,成就了我們這個家。沒有媽媽,就沒有爸爸,我們弟兄仨也不可能活到今天。

此時,恰逢我國陷入大飢荒,慘絕人寰。村裡人多地少,糧食困難,爸爸手無縛雞之力,不擅農活。當時,一個壯勞力每天10分工分,折合人民幣不到2角,而爸爸隻有4分,一天勞動所得僅幾分錢,養活自己尚且困難,哪裡還養得起城裡長大的妻子和3個嗷嗷待哺的兒子?爸爸瘦弱的肩頭,怎能擔得起如此的沉重?

隨著大飢荒的蔓延,我們家很快陷入絕境——斷糧了。奶奶、爸爸都得了浮腫病,爸爸的小腿腫得發亮,用手一按,就是一個深深的手指印,久久難以復位,我記得,有一次爸爸昏倒后,村衛生所的陸醫師來看病,他同樣是因為右派而下放到我們村的。陸醫師嘆息著,開的藥方是:5斤米糠。當時,米糠也是配給供應的。

媽媽帶我們,四處尋找可以吃的東西,撿菜葉,拾稻穗。撿得最多的,是紅薯收獲后掉在地上的薯葉,已經干枯發黑,連豬也不吃。我們撿回來后,先在水中浸泡,作為主食吃。

那是最黑暗的一段時光,媽媽忍辱負重,拉扯著這個家。爸爸因大隊干部的羞辱欺凌而抗爭時,媽媽不得不忍氣吞聲去修補關系。她用自己瘦弱的肩,扛著我們這個家,走向渺茫的明天。在那段艱難的歲月裡,凡是需要去求大隊干部的事,幾乎都是她出面。她把白眼和屈辱藏在心底,絕不向爸爸表露絲毫。

媽媽的好心,在村裡出了名。孩子們喜歡她,因為她仁慈﹔村婦喜歡她,因為她特別體貼助人﹔村民頭疼腦熱、皮肉損傷都會找她,她給他們藥,為他們包扎傷口。媽媽特別寬容,就在我們窮途末路時,鄰居將爸爸唯一的御冬大衣偷走,改成孩子的衣服,竟公然穿出來,媽媽沒去追究,採取了寬容。就是這個鄰居女人,一次誤食有毒食物,命懸一線,媽媽幫她催吐,救了她一命。

1960年,是我們最難捱的一年,爸爸一次次因飢餓昏倒田頭。政治上的歧視和迫害,生活上陷入絕境,讓倔強的爸爸絕望了,同媽媽商量,准備一起自殺。

生死關頭,媽媽冷靜而堅強。她對爸爸說:我們死了,一了百了,3個兒子怎麼辦?難道讓他們和我們一起死?

在媽媽勸阻下,爸爸最終放棄自殺念頭。

為了活命,父母決定把弟弟送給鄰村遠親。當親戚准備帶走弟弟時,媽媽后悔了,緊緊抱住弟弟,淚流滿面:“要死,我們一家死在一起!”

為了活下去,媽媽竭盡所能,和爸爸一起上山下地,為爸爸分擔繁重的體力活。一個在城市長大的嬌小姐,終於淪為徹頭徹尾的農婦。她把能吃的東西,都省下來給我們吃,最終自己卻病倒了,患上嚴重的肺結核,被縣城醫生宣布不治。

那是一個淒風苦雨的日子,爸爸用一輛大板車,把媽媽從縣醫院拉回鄉下。到家時,媽媽已命若游絲。我們哭了,從不掉淚的爸爸,也忍不住哭了。

媽媽要死的消息,於我無異於晴天霹靂。那時,我對死的概念還很模糊,人怎麼會死?我想,隻要我守在媽媽身邊,拉著她的手,抱著她,不讓她死,她就死不了!從那時起,我就經常守在媽媽的床邊,我不能讓她死!

那時,我隻有六七歲,深知失去媽媽意味著什麼。我開始自覺承擔起家務,洗衣做飯,空了便陪著媽媽,拉著她的手,親親她,感到無比幸福。

叔叔和舅舅都是醫生,他們給媽媽送來治療肺病的良藥雷米封,但他們都認為,媽媽的病因是嚴重缺乏營養,隻要有足夠營養,就能活下來。可她連肚子都吃不飽,還奢談什麼營養呢?

對我們的遭遇,許多村民很同情,善良的鄉親伸出援手。一天,同宗的梅狗叔送來2隻剛出生的狗崽,說狗崽能治癆病,讓媽媽宰了燉湯。媽媽菩薩心腸,哪裡下得了手!梅狗叔嗔怪道:“是人命金貴還是狗命金貴?”他回家宰了狗豈,燉好湯送給媽媽喝。媽媽吃下去后,竟奇跡般好起來了!

要讓媽媽好起來!要讓她吃東西!農村有什麼能吃呢?我們弟兄瞄向了村前小溪——那裡有魚蝦。

苦難迫使我們學會活命的技能,我們弟兄很快學會徒手捕魚。小溪裡的魚很多,“犟頭”(白條)、汪刺兒、鯽魚、石斑魚、紅肚子魚,我特別喜歡捉紅肚子魚,這種魚膽小羞澀,拿竹竿一趕,它們就躲進石頭底下,用手去摸,一抓一個准。我每天都能捕幾條魚,給媽媽補充營養。

我們還去溪岸沙地挖胡蔥、馬頭蘭等野菜。山上有野生草莓、野生獼猴桃,杜鵑花也能吃,去掉花蕊直接入口,酸酸的,別有一番味道。我二叔在村裡被認為是最野蠻的人,他吃青蛙、老鼠,還吃蛇。那時,隻要能吃的東西,我們都拿來吃了。一次,村民在水埠頭洗帶魚,留下一堆爛魚腸子。我和哥哥偷偷撿來,回家蒸了吃。那種美味,至今記憶猶新!

大飢荒終於過去,媽媽也躲過死神的追逐,漸漸康復。

一個陽光明媚的春日,久病初愈的媽媽,帶我去尤溪鎮趕集買小豬,我興奮極了。那時,農村集市開始恢復生機,食物也多起來,熱騰騰的餛飩面條,散發著誘人香味的肉包子,這些食品不斷刺激著我的食欲,我不住地咽口水。

媽媽注意到我飢餓的目光,在幾個食物攤前猶豫,終於在一個柿子攤前停住。

“柿子怎麼賣?”媽媽問。

我心跳加劇,但我不敢相信這是真的,我們從小沒吃零食的習慣。

“1角3個。”

媽媽掏出1毛錢,買了3個,遞給我一個:“吃吧。”

幾乎來不及咀嚼,我囫圇將柿子吞下。

接著,媽媽遞給我第二個。我猶豫了一下,誘惑終於戰勝理性,我又吃了。至此,我才辨出柿子的滋味:甜!

當媽媽把第三個柿子遞給我時,一種深深的感動,伴隨著自責襲上心頭。我不能太自私,這最后一個,無論如何得讓媽媽吃。

“吃吧,吃了我們就回去。”媽媽催促。

“你吃,媽媽你吃!”我推讓。

“我胃不好,不能吃柿子,你吃吧!”柿子性寒,不適合有胃病的人吃。這條理由給了我勇氣,我終於接過柿子,又狼吞虎咽吃下了。

母親對子女的愛,永遠是無私的,這也是母愛偉大之處。

1965年,爸爸右派“摘帽”,回到杭州大學工作,媽媽和我們弟兄仨仍留在農村。

1979年,爸爸右派平反,落實政策,媽媽這才回到爸爸身邊,我們仍在村裡,成了地地道道的農民。

臨海行

3寂寞晚年

媽媽回到杭州后,沒有工作,成了家庭主婦。她把所有精力都放在服侍爸爸、料理家務上。爸爸飯來張口,衣來伸手,生活上什麼都不管。

我們兄弟仨通過自己努力,先后回到杭州,都有了不錯的工作。

而此時的媽媽,卻陷入另一種困境:寂寞。

媽媽性格開朗,話多,卻缺少聽眾。我們忙忙碌碌,很少空下來聽她說話。摔傷后,我們輪流看護她,她興高採烈,居然說:“哎呀,我這一跤摔得值了!”

媽媽有時還很幽默。摔傷后,隻能借助助步器短距離行走。一次,她扶著助步器行走時,忽然說:“別人兩隻腳,我六隻腳!”

“六隻腳”的媽媽,對兒女更加依戀了。

“你要去哪裡?”每次見我背起背包准備離開,她就會一臉驚恐,滿臉的無助和無望。

媽媽變得越來越離不開兒子了。

一天,護工有事離開,我陪護媽媽過夜,就睡在媽媽身邊。夜半,媽媽的手伸進我被窩,問:“你是誰?”

60多年來,這是第一次和媽媽一起睡。我在黑暗中睜著眼睛,聽著媽媽的輕鼾,任淚水無聲流淌。人生苦短,幼時離開媽媽的恐慌,至今還銘刻在心,一眨眼,媽媽已步入黃昏,我早已兩鬢染雪,當上爺爺了!

記得有弟弟后,我不得不離開媽媽,跟奶奶睡,我由恐慌而傷心,由傷心而妒忌,由妒忌而憤懣,憤憤不平了很長時間。

我從小依戀媽媽,一旦視野裡不見媽媽,就會感到恐慌。

一天,媽媽回城裡的外婆家,我非常恐慌,似乎世界末日到了。我把媽媽送到村頭,看著媽媽的身影消失在村前一片綠色中,開始失神落魄,六神五主,惶惶然不知該干些什麼。在等待媽媽回來的時間裡,我想著該為媽媽做些什麼。猛然想起,媽媽喜歡南瓜子,我就把南瓜子炒好,一顆顆剝出來,把南瓜子仁留給媽媽。晚上,我被子蒙頭,希望盡快進入夢鄉,度過這難捱的一夜。

對媽媽的依戀,貫穿著我整個童年和少年時代,常常是當她從地裡回來一個人在房間時,我就會去抱她、親她,用腦袋頂著她的心窩陀螺似地轉著,似乎隻有鑽進媽媽的心裡,融入她的骨肉,才能表達對她的愛。

晚年的媽媽是寂寞的,而我們卻沒有引起重視。

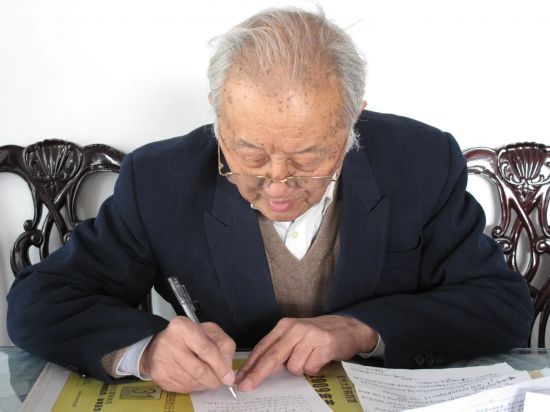

爸爸事業心極強,22年右派生涯,使他的大好年華無端空耗。平反后,他把所有精力都投入到工作上。落實政策前,他被杭大地理系名教授陳橋驛調去,從事英語教學和翻譯工作。陳先生為爸爸提供了展現才華的平台和機會,他介紹了多部國外地理學名著讓爸爸翻譯,陳先生於爸爸有知遇之恩,對陳先生布置的任務,爸爸總是盡最大努力去完成。從此,爸爸開始了他在學術上最緊張的階段,沒有節假日,沒有8小時,幾乎把所有時間都投入到工作上,沒日沒夜伏案工作,一放下碗筷就坐在書桌前。上世紀90年代初,爸爸就學會了電腦,開始用電腦翻譯,一直到他95歲去世,工作成了他生活的全部。也正因此,他在1980年后,共完成著作和譯著近20部,如美國地理學名著《中華帝國晚期城市》《地理學的性質》,以及《西湖史話》《水經注新譯》等。他人生的最后3本譯作,才回歸到文學專業:《朗費羅詩選》《魯濱遜漂流記》《馬丁伊頓》。

爸爸每天埋頭工作,沒有時間和媽媽說話。而我們三兄弟每天也都忙於工作,偶爾去父母家,只是享受一頓媽媽的美餐。那時的媽媽,開始變得嘮叨,隻要我們一去,就嘮叨個沒完。媽媽寂寞啊!她希望有人陪她說話。我們實在是太不了解媽媽的心了,彼時我們都沉浸在自己的工作中,沒時間也沒心情聽她嘮叨,嘮叨多了,我們也會煩,於是就逃離。因此,她連一個說話的人都沒有。

可憐的媽媽!

那時,媽媽最高興的,是我們去吃飯,隻要我們去,她就會特別開心。

“吃什麼?”媽媽的目光裡閃爍著興奮,還有幾許期待,似乎兒子吃得舒服,才是她生活中最大的樂趣。

“小麥面!”我理所當然地說。

“小麥面”是我們老家方言,就是手擀面。一方水土養一方人,小麥面是媽媽的看家主食,是她的拿手,也是我們家的最愛。職業使我能經常赴各種宴席,領略各地美食,沒有一種美食能長久霸佔我的胃,唯獨小麥面,卻是我百吃不厭的食品。

媽媽滿意地一笑,然后便系上圍兜,淘粉和面。似乎有一種神奇的力量驅動著她,她那已蒼老的身體充盈力量,僵硬的四肢也變得靈動。和面,擀面,擀面杖在手裡靈活地轉動,面片拍擊桌面發出啪啪聲。媽媽激情飛濺地忙碌著,同樣激情飛濺的,是他兒子的腸胃。

面燒好了,她總是先為兒子撈上滿滿一碗。

雖然我們給她增添負擔,但她是歡快的,是心甘情願的。吃罷,我們碗一推,嘴一抹,站起身。媽媽眼睛頓時暗淡下來,神情落寞,“走啦?再坐會兒吧?”

當知道無力挽留我們,她默默地把我們送到電梯口。那時,父母住杭大校園內的啟真名苑7樓,我們一進電梯,她便會迅速轉身關門。開始,我感到困惑。有一天,我下樓后偶一抬頭,卻發現媽媽臨窗而立。哦,我明白了,她是為了再看我們一眼!她不願我們離開,她依戀兒女,渴望兒女的陪伴!而我們卻決絕地走了!一股酸楚襲上心頭,我深深地自責。我們陪伴媽媽太少了,媽媽需要兒女,而我們卻忽略了她的感受。

此后,我們盡量抽時間來陪父母,哪怕陪伴他們一起吃頓飯,飯后陪他們一起散會步,對她來說都是非常幸福的事。每逢此時,她便會滔滔不絕,嘮叨那些重復多遍的陳年舊事,臉上神採飛揚,呈現出滿滿的滿足感。

為了彌補無法陪伴父母的缺憾,我們弟兄輪流陪父母,去西安、廈門、海南、北海等地旅游,清明節陪他們回老家掃墓。這樣的游歷因太少而彌足珍貴,共同出游時父母都是開心的。爸爸性格內斂,不輕易流露感情,但顯然是輕鬆愉悅的,而媽媽的開心則直接寫在臉上。

4恐懼后遺症

一次去父母家時,幫他們整理雜物,意外發現,我們送的許多營養品全過期了。我責怪媽媽沒有及時吃,要把這些過期食品扔掉。媽媽卻堅決不同意,為此,母子之間發生了罕見的爭執。

后來我發現,晚年的媽媽得了一種病:“恐懼症”。既有“運動恐懼症”,又有“食物匱乏恐懼症”,這是那個恐怖時代留下的印記。對政治運動的恐懼,使她不斷制止爸爸對家國情懷的議論,她擔心爸爸會深陷再次反右的泥淖﹔而對食物匱乏的恐懼,則是飢荒時代慘烈記憶留下的烙印。

大飢荒時期,發生在我們家的一幕使我終生難忘。一天早上,我們正在吃飯,所謂的早飯,就是紅薯葉干,那是紅薯收獲時掉在地上已經風干了一觸即碎的發黑的紅薯葉,撿來后在水裡浸泡后煮熟了作為主食,在我們村,這是連豬都不吃的東西。我們正津津有味地吃著,一個衣著整潔的中年女性登門,竟然是要飯。顯然,這是一個落魄者,不到窮途末路,是絕對不會來要飯的。媽媽頓生憐憫之心,雖然我們的食物不多,還是給她盛了半碗。這位乞丐大概已很飢餓,迫不及待地吃了一口。剛入口,就眉頭緊皺,張開嘴,“呸呸”吐掉,隨手將碗裡的食物倒回我們鍋裡,歉意地解釋:“我的碗是干淨的!”轉身逃也似地離去。

目送要飯者的背影,媽媽潸然淚下。一個城市小姐、一個大學老師的生活,已淪落到連乞丐不如的地步!

這種慘痛的經歷,使媽媽的精神在晚年時進入病態。她開始藏食物,米、面不但放在廚房裡,還常常塞在床底下,冰箱永遠塞滿了各種食物。我們問她,為什麼要這樣做,吃多少買多少能保持新鮮,為何每天要吃不新鮮的菜?她的理由是:萬一客人突然來了,沒東西招待怎麼辦?

對食物匱乏的恐懼,使媽媽變得極度節約,剩菜剩飯絕對不會倒掉,每次都一個人偷偷吃掉。我們勸她,現在食物極大富足了,不必像以前那樣節約,但沒有用。在我們家,好東西互相謙讓,剩菜剩飯大家搶著吃,這個傳統一直保持著。

媽媽節約的另一個習慣,是將所有破紙盒舊瓶子塑料繩子都收集起來,舍不得丟掉。一次我翻出一個紙盒子,裡面是滿滿一盒酸奶瓶蓋,碼得整整齊齊。我奇怪,問她這東西有什麼用?能賣錢嗎?她訕訕笑著。她的恐懼症已病入膏肓。

平時去父母家,我們會經常帶些糕點、營養品,她總是舍不得吃,藏起來。時間一長就忘了。一次我整理房間,發現一年前的月餅還沒有開封,生氣了,准備扔掉。她堅決不肯,還振振有詞:“這些月餅都好的,又沒長毛,還能吃。”我哭笑不得。這樣的事發生多了,知道我要把過期食品扔掉,她藏得更深了。無奈之下,我隻好等她不在時,捉迷藏一樣,把過期食品找出來扔掉。

我們這一代人,大都比較孝順。孝順就要既孝又順,但孝易順難。平心而論,我們兄弟對父母都比較孝,但順卻很難做到,我們不能眼睜睜看著他們把過期食品吃掉吧?母子之間常為此發生爭執,一向脾氣極好的媽媽,多次為我扔掉東西生氣。

今天,媽媽已坐在輪椅上了。輪椅上的媽媽,再也無法把過期食品藏起來,再也無力參與“過期食品保衛戰”了。

腦子摔傷后,媽媽變得特別沉默,不愛說話,連自己幾歲也不知道了。每次希望能引出話題,卻少見成效。看著媽媽茫然無語的樣子,我們很難受。多想再聽聽她的嘮叨,多想再牽著她的手去小區散步,然而這已成奢望!

風燭殘年,輪椅上的媽媽,生命已進入倒計時,我們還能陪伴她多久呢?

(葉輝 作者系光明日報高級記者,現已退休)

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】