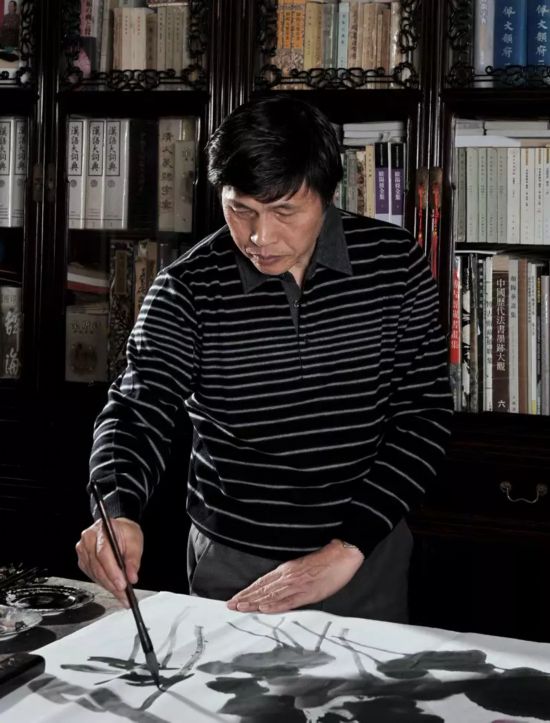

創作中的董芷林

芷林兄又辦個展、 出畫冊,我很樂意為他寫點文字。因他視我為能讀懂他的朋友——讀他的人、讀他的文。

先說其人。他是位深為“文化”所化之人。十年前在一本畫集裡看到他一幅花卉和一幅山水,墨潤筆精,風神可掬,直覺告訴我,此作者涵泳浸淫於書畫藝術至深至化,趣味使然,輒思一見為快。不久邂逅之,通宵暢敘,意猶未盡,有恨相見之晚。初識芷林兄,除了欣賞他的作品,竟意外於他的學識和雅致,佩服他的狷介和睿智,非一般畫友所能企及。我們不算過從甚密,見面無非談論書畫,評騭古今中外,年長日久漸漸成無所不言、言無不盡的諍友。我心目中的芷林具體了,豐滿了。

作為畫家的芷林兄是沉著的,沉著得可愛。他潛心於自己的精神世界,他的沉著緣於自信、有厚實的文化積澱和嚴肅的文化思考。但他時時自謙遠不足道,因為他深知從事中國書畫藝術是要有深厚的功力來支撐的。他是達觀的,達觀得雍容,漠然利祿,遠離功名,惟樂天知命地沉醉於問道的過程之中。他的達觀來自自尊,一種源於明慧的悟性派生出的自由意識和甘於淡泊的安詳態度。

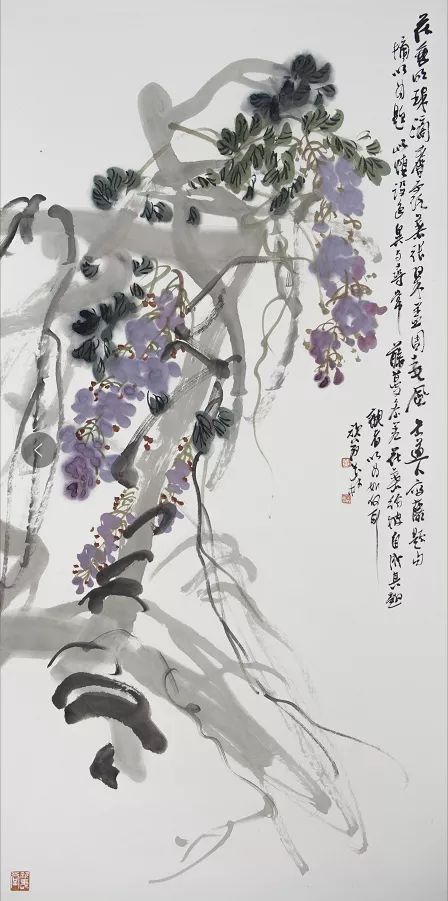

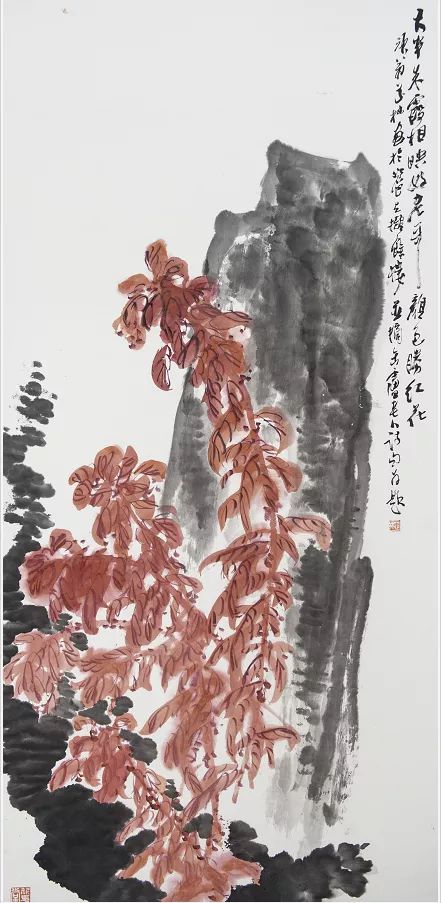

再說芷林兄的文。他是王個簃的入室弟子、吳昌碩畫派的再傳人,出於對煌煌中國文化傳統的敬意和卓卓門派風格的崇仰,他繼承了先師前賢的詩書畫印全面研習的學術宗旨,深諳嚴格意義的中國書畫是一個完整的文化系統。外在視覺體現的書畫,是作者內在涵養經由特殊技能的最后實現,在這一點上芷林兄是清醒的,他不屑躋身“家”的行列,“畫家”並非是他自己刻意選擇來定義自我身份的稱謂,一如書法家、篆刻家、詩人。芷林堅持文情並茂的文言詩文創作,嚴格韻律,妙於文辭,所作書畫大多自撰詩文鈐以自刊之印,趣韻互融,相得益彰。每旅憩勝地必有感悟應景之詩,逢友朋宴集屢有會心酬作之詞。芷林兄文思敏捷,才情豐沛,隨興唱和。僅此一小技,恐怕是諸“家”行列裡少有具此風雅資本的。

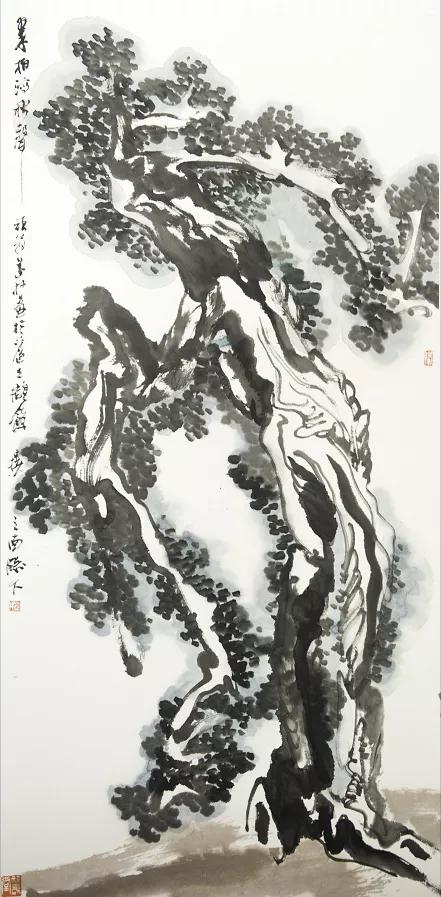

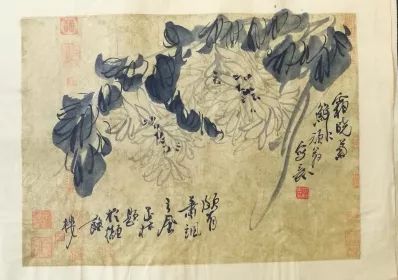

芷林兄的畫深得吳派圭臬,但他有強烈的使命感,不甘附麗驥尾,蹈襲前人。堅實的文化底蘊和審慎思考,使他在長期的書畫實踐中滲透進自己的審美意趣和現代解讀。誠然,芷林的花卉作品的范式形跡仍在吳派的框架之中,但若將他的作品與先師前賢的作品相對比照,可以明顯看出:詳玩汲取,盡領其致之后,他發揮了,張揚了,他更追求氣息的靈動、意緒的蕭散、逸致的疏朗、氛韻的蘊籍、情趣的典雅。激越的主體情緒,涌溢出汪洋恣肆、放浪形骸的風神。如果說他的花卉還有門派之痕,那他的山水作品則是他出新使命感醒悟的標志。那些陳腐的因襲與平庸的咀嚼在他的作品裡了無痕跡。他將中國傳統山水畫的技巧法則在他的畫面裡以重構的語言出現,文化內涵被賦予強烈個性色彩而更顯渾融雋永。

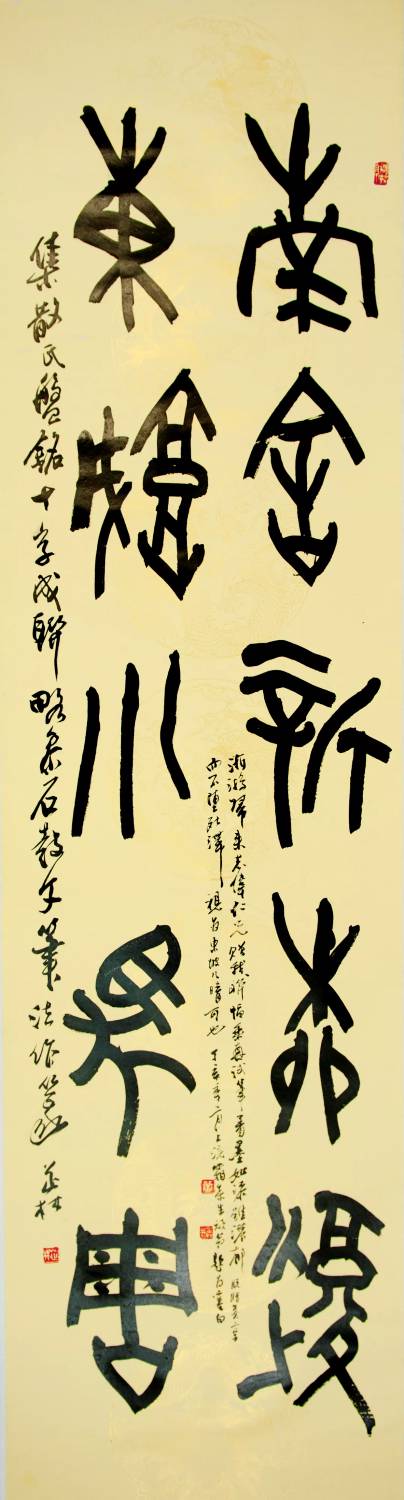

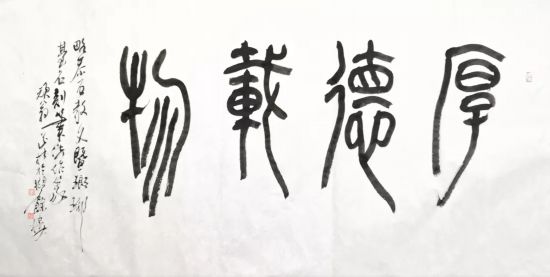

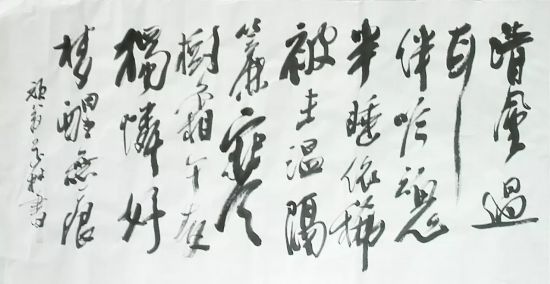

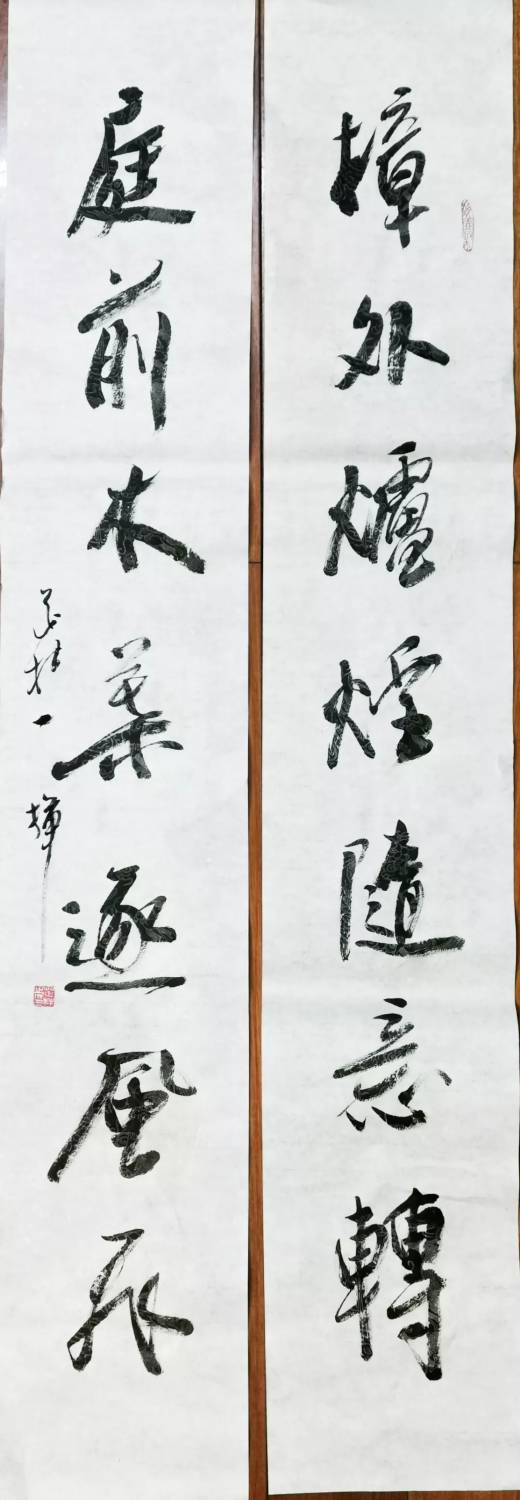

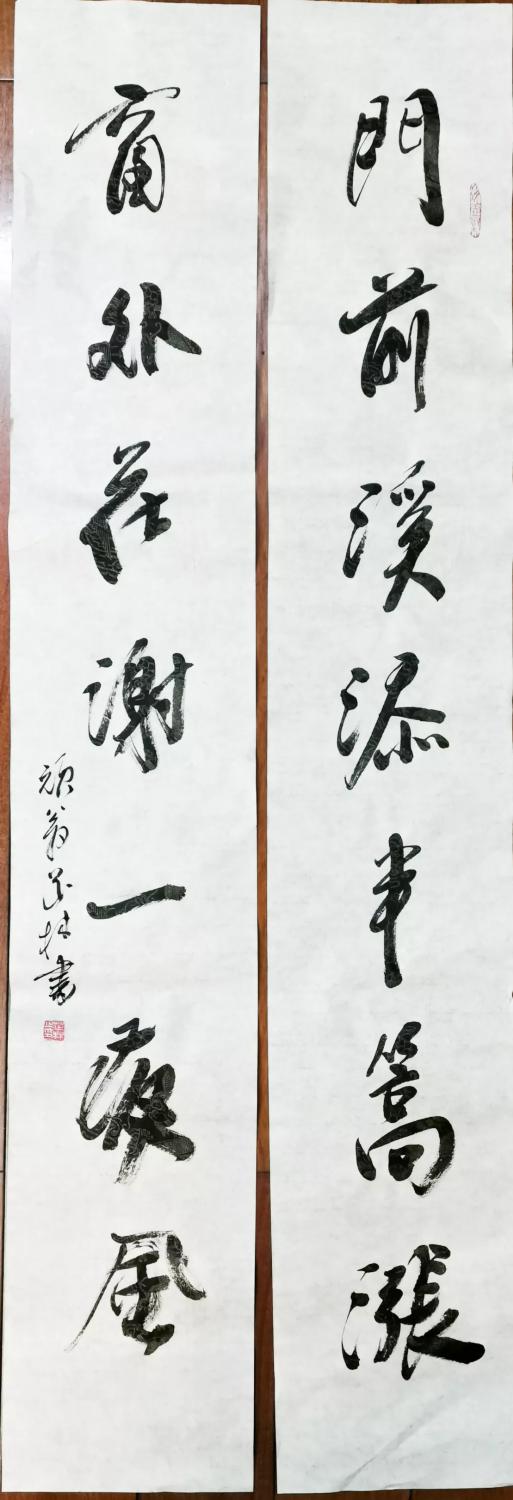

至於芷林兄的書法,他在這個揭示了書法家精神品格和個性特征的領域裡,盡情地發揮自己的才氣和魄力。他有法度而不囿於矩矱,痛快而不流於狂悖,強調主觀情感對筆墨的支配,奇妙生動的表現性結構、雄渾活躍的韻律性節奏得到詩意的展示,極富個性的是中國書畫的筆墨線條在他的作品裡高度的統一了。他各體兼善,尤精篆書,其專攻《石鼓》,把高古注入了新生,把朴穆融進了跌宕。芷林兄寫出了自己的書法。他在形、神、力、氣諸書法本體元素的把玩中,領悟“技進乎道”又超於“道”的人文本源。芷林興來奏刀,古璽漢印、門派風習皆有求益。印面章法如畫法,出刀同運筆,儒雅典正,自饒風味,和他的書畫作品相映成趣。

順便說說,芷林兄拳法招數也出於名門,諸如查拳、形意,內家、外家,都得心應手,功夫了得。芷林兄好操古琴,泠泠七弦,清聲妙音,逸響雅韻,在他指間演繹出暢懷諭意的中國文人的思緒心曲。芷林亦酷愛攝影,足跡五洲四海,其攝影水准我不作評,在這所謂技術准入最低的行當裡,人人稍稍學習便可操作高級相機,拍出不錯的照片來。如有閑打開芷林的博客,可以看看他是怎樣將一幀幀照片拍成一幅幅的作品。不必驚訝,他不僅擁有完善的攝影設備,更擁有詩性的情愫和純美的注視。

(何祖明,美籍華人畫家,與畫家陳丹青是同學,好友。)

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】