抗大一分校戰斗在沂蒙山上

中國人民抗日軍政大學是國防大學的前身,為抗日戰爭培養了大批軍政人才,其分校深入敵后戰場,直接參加過無數次戰斗和反“掃蕩”,為抗戰勝利做出了重要貢獻。其中發生在沂蒙山區的大青山突圍,是抗大作為主力部隊直接參戰的最悲壯的一次戰斗,傷亡600余名指戰員,掩護一一五師司令部、中共中央山東分局、山東省戰工會等黨政軍機關勝利突圍。

一、挺進沂蒙山

抗日戰爭爆發后,中共山東省委先后組織發動了十大抗日武裝起義,建立了10萬余人的八路軍山東縱隊。但起義部隊多數是農民武裝,沒有作戰經驗,迫切需要主力部隊的支持。毛澤東作出了“派兵去山東”的戰略決策,一一五師挺進山東。

1939年3月,一一五師師部及六八六團在陳光、羅榮桓率領下到達山東,先后建立了魯中、魯南、冀魯邊、清河、膠東、濱海等六大抗日根據地,建立了全省統一的抗日民主政權——山東省戰時行政工作委員會和參議會,並建立了山東抗日軍政干部學校。

抗日戰爭進入相持階段后,為了鞏固和擴大敵后抗日根據地,中共中央及中央軍委決定,以陝北的中國人民抗日軍政大學第五、六大隊和第一、三、四大隊各一部,及陝北公學大部,組建抗大第一分校,挺進敵后就地培養干部。1938年12月25日,抗大一分校在延長縣召開成立大會,中央軍委參謀長滕代遠出席,抗大總校副校長羅瑞卿宣讀了中央軍委的命令,任命何長工為校長、周純全為副校長。

1939年1月3日,抗大一分校從延長出發,頂風冒雪,東渡黃河,經過一個多月的急行軍,突破敵人多道封鎖線,於1月21日,到達太行山根據地八路軍總部駐地屯留,作為第十八集團軍隨營學校。全校學員三千多人,分編為三個支隊,其中一個女生隊。年僅十五歲的齊心報名參加了八路軍,成為抗大一分校女生隊的一名學員。

2月23日,春節剛過,在故縣鎮崗上村隆重舉行了第一期開學典禮。身著灰棉軍裝的全體教職員工在田野上席地而坐,抗大校歌和抗戰歌曲此起彼伏。朱德和左權在校領導的陪同下進入會場,全校同學起立,熱烈鼓掌歡迎。

從開學到6月,八路軍總部領導朱德、彭德懷、左權和北方局領導楊尚昆、朱瑞等,都曾到學校作報告或講課。朱德總司令親自講授《游擊戰爭的戰略戰術》,深入淺出,很受師生們歡迎。

1939年夏,中央軍委及八路軍總部決定抗大一分校由晉東南遷至山東,周純全任校長,韋國清為副校長兼訓練部長,李培南為政治部主任。學校東進代號為“八路軍挺進縱隊”,學員三千余人,混編為三個大隊和一個直屬大隊。

1939年11月15日,一分校東進隊伍從太南出發。經過4天行軍,到達群山環抱的西井鎮。周純全校長前往王家峪,向八路軍總部首長告別。朱德總司令囑托說:“山東抗日根據地是連接華北、華中的樞紐,是堅持敵后抗戰的戰略要地。山東地大物博,人多槍多,回旋余地大,但缺干部,希望一分校在山東越抗越大,培養出千萬個堅強的抗日干部。”

隨后,校部率2000余人的隊伍,從太行山區出發。學員們高唱著抗大校歌,“黃河之濱,集合著一群中華民族優秀的子孫。人類解放,救國的責任,全靠我們自己來擔承……向著新社會,前進!前進!”隊伍頂風冒雪,一路東進,秘密穿越冀南、魯西敵佔區,行程3000余裡,於1940年1月5日,到達沂蒙山區根據地。

1940年春節剛過,山東各部隊選送的學員陸續報到。這是到達山東抗日根據地后的第一期,共招收學員2670名。3月初,舉行開學典禮。八路軍第一縱隊司令員徐向前出席開學典禮並講話,他說:“山東抗日根據地開創不久,斗爭相當尖銳復雜,戰斗將是頻繁的,環境也是很艱苦的。全體師生隻有學會在戰斗中學習,在學習中戰斗,才能適應斗爭環境。”

開學不久,抗大一分校師生就參加了孫祖伏擊戰。3月16日,沂水、莒縣、銅井、東裡店等據點的日軍300余人、偽軍200余人,向孫祖一帶進犯,企圖偷襲八路軍第一縱隊司令部。徐向前司令員抓住戰機,決定消滅來犯之敵,親自指揮作戰部署。參戰部隊隻有附近的縱隊警衛團和第二支隊。抗大一分校奉命配合作戰,當即派出第三大隊會同主力在側翼截擊敵人。

日偽軍到達孫祖附近的九子峰時,遭八路軍迎頭痛擊。日軍多次發起攻擊,均被擊退。激戰一天一夜,八路軍沖入敵陣地,雙方展開白刃戰。日軍死傷慘重,殘敵狼狽逃竄。共斃傷日偽軍200余人,繳獲槍支及軍用物品一宗。

中共中央山東分局和八路軍第一縱隊在孫祖召開祝捷大會,抗大分校文工團演出了趕排的活報劇《狠狠的打》和現代京劇《治恐日症》,極大地鼓舞了軍民士氣。

抗大一分校不僅是一個教育單位,也是一支戰斗部隊,直接參加了數百次戰斗和五次反“掃蕩”作戰,還為根據地的政治宣傳、文化建設等方面做出了重要貢獻。

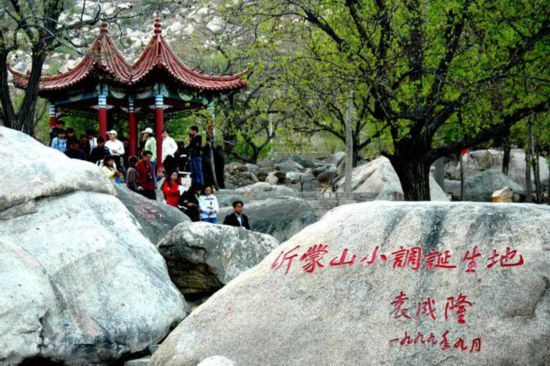

二、《沂蒙山小調》的誕生

沂蒙山區位於泰蒙山脈和沂魯山脈之間,群山連綿,峰巒疊嶂,沂河、沭河縈繞如帶,七十二崮點綴其間,山高水長,風光秀麗,是開展游擊戰爭的好戰場。

1940年春,抗日戰爭進入困難時期,日寇、漢奸、國民黨頑固派聯合對沂蒙山區根據地進行蠶食、“掃蕩”。地方土頑武裝利用反動會道門黃沙會散布謠言,蒙蔽群眾,阻撓參軍支前。為打擊反動武裝“紅槍會”及黃沙會的囂張氣焰,八路軍山東縱隊和抗大一分校第二、第五大隊,以及沂南地方武裝發起了反黃沙會戰斗,經兩晝夜激戰,迫使“紅槍會”武裝和黃沙會退至石屋山以南,將國民黨地方武裝張裡元部趕出了蒙山。

抗大一分校文工團進駐蒙山望海樓山下的白石屋村,團長袁成隆,副團長王久鳴,團員有劉知俠、李林、阮若珊等30余名。山東分局交給抗大一分校文工團一個任務,就是配合武力行動,以文藝為武器,開展政治攻勢,瓦解敵方斗志,教育廣大群眾。

沂蒙山根據地處於最艱苦的歲月,大家吃的是用高粱和地瓜做成的酸煎餅,睡的是用山茅草鋪的地鋪。校部和各大隊駐地的周圍,不是鬼子的據點,就是“黃沙會”盤踞的山頭和村庄,但文工團卻是斗志昂揚地投入了工作。團員們深入到白石屋附近“黃沙會”盛行的馬頭崖、沙溝峪等村,採取召開群眾座談會、登門走訪等方式,深入調查研究,一邊向會眾做耐心的說服教育工作,一邊向群眾搜集創作素材,進行文藝創作。袁成隆團長安排編審股長李林和阮若珊創作一首歌曲。

李林,原名李森林,1935年在北平參加過“一二九”運動。1938年奔赴延安,進入抗日軍政大學學習。先后在一一五師六八八團、抗大一分校任文化教員、文工團創作股長,是一個很有才華的文藝青年。

阮若珊,生於北京一個知識分子家庭,在北平師大女附中讀書時,參加了“一二·九”運動和“抗日民族解放先鋒隊”。盧溝橋事變后,隨北平流亡學生來到濟南,與陳荒煤、榮高棠、張瑞芳等人一起組織了“北平學生流動劇團”,進行戰地巡回演出。1939年春,奔赴抗大一分校學習,畢業后留校任文工團演員,參加了《李秀成之死》、《阿Q 正傳》等話劇的演出,特別是在小調劇《抗屬真光榮》、《雙喜臨門》及動員參軍的話劇《過關》等劇,扮演的農村媳婦、婦救會長等角色獲得觀眾的喜愛。她還創作了話劇《一雙鞋》、《彭大娘》等文藝作品,成為頗受群眾喜愛的女演員。

李林與阮若珊是一對戀人,隨抗大文工團進駐費縣白石屋村。白石屋是個風光優美的小山村,三面環山,一面臨河,村子就坐落在北面的山坡上,有二三十戶人家。小村四面山石林立,綠樹濃蔭,極為隱蔽和幽靜。

白石屋村西面的山峰,就是海拔1001米的蒙山第二峰“望海樓”。蒙山是沂蒙山區最高大的一座山脈,東西延綿上百公裡,南北寬約50公裡,方圓八百平方公裡,主峰龜蒙頂1156米,是山東第二高峰。

春末夏初時節,巍峨的蒙山雲奔霧駛,皺煙駁霞,林黛參差,風光旖旎。正在熱戀中的這對革命青年,面對沂蒙山的美麗風光,激情澎湃,文思泉涌。在白石屋村一間亂石砌牆、茅草蓋頂的茅屋中,由阮若珊執筆,與李林共同作詞,連夜創作出了曠世絕唱《沂蒙山小調》初稿。初名《反對“黃沙會”》,歌詞共8段:

李林以地方民歌旋律為基礎加工譜曲。創作完成后,李林、阮若珊在白石屋村旁的山崖上,一邊打著呱噠板,一邊當眾演唱,請文工團的戰友們提意見。大家被他倆創作的通俗的歌詞、優美的曲調和生動的表演所感動,報以熱烈掌聲。隨后,這首歌就由阮若珊等文工團合唱隊在校黨代會和建黨19周年紀念會上正式演出,阮若珊用甜美的女高音演唱了其創作的新歌,贏得了一片喝彩。

1940年8月1日,日軍偷襲抗大一分校駐地垛庄。抗大師生成功粉碎了日軍的偷襲,取得了垛庄戰斗的勝利。在慶功會上,《反對黃沙會》成為演出劇目之一。阮若珊再次演唱了這支歌。豪放悠揚的曲調,一下子就扣住了每個人的心弦,贏得了眾人喝彩,在場的觀眾報以熱烈的掌聲,很快在沂蒙根據地流傳開來。歌曲一經傳出,便不翼而飛,很快傳遍了魯中、魯南、濱海、膠東、渤海等山東各根據地,受到了廣大軍民的普遍喜愛,隨即又傳到全國各大根據地。

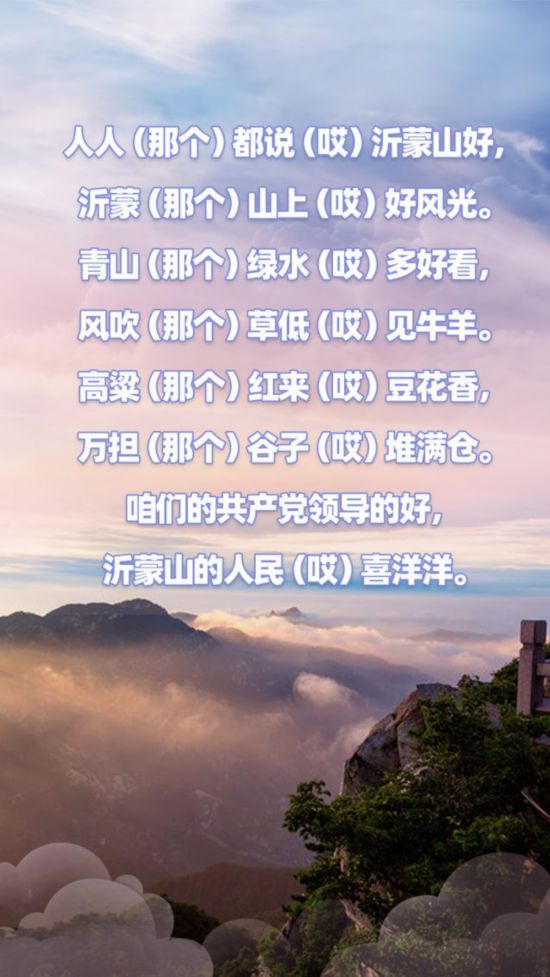

由於這首歌曲調優美,深受人們喜愛,隨著形勢的發展變化,大家對歌詞不斷修改,在保留開頭兩段歌頌沂蒙山風光唱詞的基礎上,充實新的內容,歌名也易名為《沂蒙小調》。后來,山東軍區文工團的李廣宗、李銳雲、王印泉和著名女高音歌唱家王音旋等人對歌詞進行了進一步加工,隻保留原作的前兩段歌詞:

這樣一改,就給這首歌注入了更強的時代精神,賦予了旺盛的生命力,形成充滿詩情畫意的《沂蒙山小調》,成為歌頌沂蒙山秀麗風光、歌頌黨的領導和沂蒙山人民幸福生活的革命歌曲,很快唱紅了沂蒙山區,唱響了齊魯大地,風靡了大江南北,成為中國最具代表性的民歌之一。

三、永遠跟黨走

1940年夏,為了迎接建黨十九周年和抗戰三周年,抗大一分校決定在“七一”舉行黨代會開幕式。開幕前夕,校政治部請校文工團創作一首新歌,向黨的生日和黨代會獻禮。文工團起初推薦了《反對黃沙會》這首歌,但政治部認為最好創作一首既是歌頌共產黨主題,又可以作為校歌演唱的歌曲。大家都說時間太緊張了,很難完成任務。

文工團副團長王久鳴年僅22歲,先后畢業於中國抗日軍政大學和延安魯迅藝術學院音樂系,師從人民音樂家冼星海,當時已經是小有名氣的作曲家。他心高氣傲地說:“關鍵是缺乏好的歌詞,如果有人能寫出歌詞,我10分鐘就能把它譜成曲。”

年僅20歲的抗大一分校政治部宣傳干事、青年詩人沙洪聽到后很不服氣,他自告奮勇地說:“你能在10分鐘內譜成曲,我就能在10分鐘內作完詞。”說完他就在樹蔭裡席地而坐,掏出紙筆,稍加思索,立刻在膝蓋上寫了起來,即興創作了一首短詩:

創作完成后,竟然真的用了不到10分鐘。王久鳴看了歌詞非常喜歡,就一邊看一邊哼唱起來,譜完曲子后一看時間,也正好是10分鐘。一首著名的經典紅色歌曲就這樣誕生了,歌名初定為《跟著共產黨走》,又名《你是燈塔》。

這首歌的首演就獲得了巨大成功,全場掌聲雷動。王久鳴還向出席會議的全體同志教唱了《跟著共產黨走》這首歌,受到廣大師生的一致好評。

會議結束后,代表們帶著這首歌回到各自的工作崗位,很快就傳遍山東各解放區,后來又傳到延安、太行山根據地。隨著抗大學員畢業后分赴各地抗日戰場,從此,這首歌便走向全國。

四、大青山突圍

1941年11月,侵華日軍總司令官畑俊六親率駐魯日軍第十二軍司令官土橋一次到臨沂坐鎮指揮,調集5萬余日偽軍,向中共中央山東分局、山東省戰工委、一一五師和山東縱隊等領導機關所在的沂蒙山區根據地,發動了規模空前的“鐵壁合圍”大“掃蕩”,企圖一舉消滅山東抗日根據地黨政軍領導機關。山東軍區領導羅榮桓、黎玉等,及時作出了反“掃蕩”部署,抗大一分校的任務是在東西蒙山一帶活動,堅持內線戰斗,配合外線主力部隊打擊敵人。

11月5日凌晨,日偽軍3萬余人從臨沂、費縣、平邑、蒙陰、沂水、莒縣等地傾巢出動,配有7架飛機、10輛坦克及數十門大炮,分11路向一一五師師部、山東分局機關駐地留田村合圍。

留田村位於沂南西南沂河岸邊,隻有村北有低矮的丘陵,無法堅守。山東分局和一一五師師部等機關3000余人,處於日軍“鐵筒包圍陣”中,處境十分危險。山東軍政委員會書記、一一五師政委羅榮桓主持召開緊急軍事會議,中共中央山東分局書記朱瑞,一一五師代師長陳光、參謀長陳士榘、政治部主任蕭華等同志出席會議。

大家圍著地圖,研究突圍方案。有的提議向東突圍,轉移到濱海根據地﹔有的提議分散突圍,以保存力量。羅榮桓聽后,伸手向南一指,果斷地說:“我的意見,向南突圍!”大家頗感意外,露出了驚異的神情。

“是的,向南!向敵人的心臟臨沂方向挺進!”羅榮桓重復了一句,接著對敵情分析說:“敵人集中兵力向我合圍,后方必定空虛,我們趁機插到他的大本營臨沂方向,變被動為主動。”大家一致贊成羅榮桓的意見。

在羅榮桓的指揮下,部隊採取翻邊戰術,乘夜突圍,悄悄通過了敵人三道封鎖線,沒費一槍一彈,跳出了日軍的合圍圈。部隊晝宿夜行,悄悄向蒙山一帶轉移。日軍合圍扑空后,畑俊六惱羞成怒,又集中7000余人,向蒙山一帶分進合擊。

11月17日,日軍從空中偵察到行至東西蒙山之間大谷台的山東分局和一一五師師部等領導機關人員,遂對大谷台進行合擊。領導機關人員東越臨蒙公路進入北村。

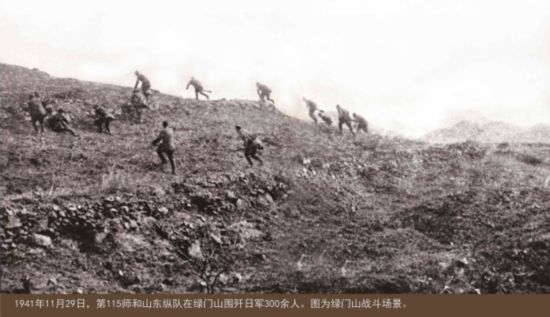

300多名日軍特種部隊,尾追第一一五師師部、山東分局機關,進佔沂南綠門山、狼窩子,並在綠門山建立據點,對沂蒙中心根據地構成威脅。羅榮桓、陳光決定趁敵立足未穩,率師部特務營、山東縱隊第二旅第四團第三營消滅該股日軍。

為了集中精力作戰,防止機關受損失,羅榮桓指示,由師部第五科科長袁仲賢帶領師部及直屬隊人員,省戰工委副主任兼秘書長陳明帶領山東分局、省戰工委、省群團組織、報社、醫院、被服廠等人員約2000人,於29日夜向臨蒙公路西側的大青山轉移,待部隊結束戰斗后再會合。據抗大一分校報告,那一帶未發現敵情。

畑俊六指揮日軍在沂蒙山區追擊一一五師、山東縱隊主力總是扑空,於是改變戰術,令一部繼續追尋,而以一個混成旅團5000余人秘密進入大青山周圍,布置了一個圈套,企圖消滅進入這一帶的八路軍部隊機關。這一敵情,抗大一分校沒有發現。

11月30日晨,東北山口突然響起急促的槍聲,接著第五大隊崗哨升起報警的烽煙,東南方向也響起隆隆的炮聲。從熟悉的三八式步槍特有的“叭勾”聲和炮聲判斷,遇上了日軍主力部隊。

周純全、李培南、袁也烈、閻捷三等領導決定:學校迅即組織力量,扼守要地,阻擊敵人,主動承擔掩護領導機關突圍的任務。周純全校長隨即命令:“二大隊、三大隊,搶佔李行溝南、北嶺的有利地形,第五大隊搶佔大青山制高點,掩護領導機關向西蒙山突圍。”

大青山系蒙山支脈,位於沂南、費縣、蒙陰三縣交界處,主峰海拔686米,山勢險峻。日軍一個中隊攜九二步兵炮一門,已搶佔大青山一號高地,並向前哨連急襲。擔負警衛全校重任的第五大隊,遂向第二、三號高地扑去。大隊長陳華堂、政委李振邦都是久經沙場的老紅軍,當機立斷搶佔制高點,雙方展開了激烈的高地爭奪戰。

就在這緊急時刻,一一五師師部后方機關和山東分局、省戰工委等領導機關又茫然擁進抗大一分校駐地。早已埋伏在四周的日軍立即扎進口袋,瘋狂地向包圍圈中心滾進壓縮,四面八方的槍炮聲越響越近。袁仲賢當即命令師直各單位人員向東南方向的上、下石盤轉移,同時組織部分隊伍由北面沖向大青山頂,與抗大一分校守衛人員會合,掩護機關、學校突圍。

戰場形勢萬分危急!周純全校長果斷命令山東分局警衛連在前開路,掩護機關非戰斗人員和抗大學員向西蒙山突圍。突圍人員通過一條沙河,四面的日軍居高臨下,憑借有利地形猛烈射擊,敵機也反復俯沖掃射,炮火轟鳴,彈飛如雨,許多戰士倒了下去,鮮血染紅了草坡,染紅了白沙,染紅了河水。

面對敵人的瘋狂阻擊,突圍部隊除了前進別無他途。狹路相逢勇者勝,沖在最前面的警衛連,在閻捷三的指揮下以排槍開路,后續隊伍冒著炮火勇猛前進,用血肉之軀殺開一條血路!扼守西山山麓的是少數日軍和偽軍劉黑七的部隊,看到洶涌沖擊的人潮,被這無懼無畏的場面驚呆了,竟慌忙撤離陣地,向西南方向潰逃。警衛連迅速搶佔西山,掩護滾滾人流突出重圍。

抗大一分校二大隊290多位教員和學員壯烈犧牲,隻剩下二大隊隊長邱則民、指導員程克帶領40多名學員,仍然堅守高地。機槍手犧牲了,隊長邱則民端起機槍,瘋狂地向沖上來的敵人掃射,子彈打完了,他用力砸毀最后一挺機槍,毅然跳下懸崖。指導員程克和最后的17名學員與敵人展開激烈肉搏,終因寡不敵眾,全部英勇犧牲。

血陽西斜時,二號高地、三號高地相繼失守。第五大隊第二、第三中隊近300人,基本上犧牲在陣地上。尾追而來的日軍見大隊人馬脫圍西去,像輸紅了眼的賭徒,憑借優良的武器和優勢兵力,嚎叫著蜂擁而上,“圍剿”、殺害所有活著的對手。由於斷后掩護人員少,阻擋不住敵人的追擊,日軍步兵、騎兵一齊闖入人群,以長短槍、馬刀對手無寸鐵的機關人員進行慘無人道的屠殺……一時間,整個戰場血肉橫飛,600多名干部、學員血洒疆場。

省戰工委副主任兼秘書長陳明率部分人員突出日軍重圍,剛轉移到大谷台,復遭日軍合擊,又向望海樓方向突圍。在沖到東西蒙山之間的大沙河溝崖時,遭敵機槍火力封鎖,陳明雙腿被打斷。大批日軍圍攏上來,陳明連發數槍還擊,然后用最后一顆子彈對准自己開了槍,壯烈殉國。

陳光、羅榮桓得報大青山戰況后,急派攻打綠雲山的部隊飛速趕赴大青山。當增援部隊到達時,大青山突圍戰斗已經結束了。傍晚時分,突圍出去的人員經紫荊關轉移到西蒙山。

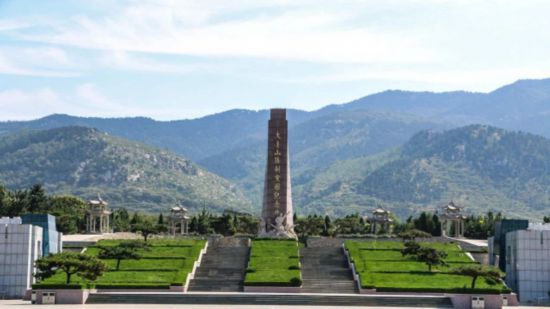

大青山突圍,傷亡慘重。省戰工委副主任兼秘書長陳明、一一五師敵工部部長王立人、省抗協宣傳部長趙冰谷、抗大一分校二大隊政委劉惠東,魯中軍區直屬第三團政委劉清、蒙山獨立支隊政委劉濤等1000余人犧牲,省戰工委副主任李澄之被俘。山東分局組織部長李林和統戰部長谷牧負傷。不遠萬裡前來幫助中國抗戰的國際友人——美國《太平洋事務》記者漢斯 希伯,也犧牲在戰場上。

在突圍后的當晚,校長周純全派軍事教員郝雲虹,向山東分局領導匯報情況。黎玉懷著沉重的心情說:“抗大一分校犧牲了這麼多指戰員,實在令人痛心,你們是在敵我力量懸殊的情況下沖殺出來的,這就是勝利。大青山突圍是山東抗戰史上一次空前壯烈的戰斗,抗大一分校立下了具有獨特意義的戰功。”

五、《鐵道游擊隊》和《紅嫂》

劉知俠也是抗大一分校文工團的團員,原名劉兆麟,出生於河南省一個鐵路工人家庭,畢業於衛輝一中。1938年夏,他從報紙上看到抗大招生的消息后,懷著抗日救國的熱情奔赴延安。抗大畢業后,留校教學,先后任抗大分校區隊長和軍事教員。1939年冬,隨抗大一分校來到沂蒙山。因常在《抗大文藝》上發表作品,被分到文工團工作,任《山東文化》雜志副主編。

1943年夏天,山東軍區在濱海根據地召開全省戰斗英雄模范大會,劉知俠在會上採訪了鐵道游擊隊的英雄劉金山,創作了小說《鐵道隊》,在《山東文化》上連載,引起較大反響,戰士們爭相傳閱。

不久,劉知俠冒險穿越津浦鐵路,來到微山湖深入生活,和鐵道隊員們生活戰斗在一起,成為鐵道游擊隊的榮譽隊員。鐵道游擊隊隊長劉金山還把從日本鬼子手裡繳獲的一支駁殼槍贈送給他。劉知俠根據鐵道游擊隊的真實故事,創作了長篇小說《鐵道游擊隊》,成為紅色經典代表作之一。

有一次,劉知俠在採訪沂南縣委副書記兼抗聯主任李子超時,聽說有位大嫂用乳汁救傷員的故事,感動地說:“太感人了!我要把它寫出來,那位大嫂叫什麼名字?”

李子超遺憾地說,當時聽到這個事,也要求區裡的干部好好宣傳一下。區干部匯報,那位大嫂懇求說:“這事千萬不要對外說!俺公公、俺婆婆和俺男人腦子都很封建,這事萬一傳開了,就把俺毀了。”為了尊重這位大嫂的意見,就沒有宣傳這個事。那位大嫂的名字,就沒有傳下來。

劉知俠到沂蒙山區採訪,也沒能找到那位大嫂,但卻發現了許多像那位大嫂一樣救傷員的沂蒙婦女。她們送子參軍、送夫支前,縫軍衣、做軍鞋、抬擔架、推小車,舍生忘死救傷員,最后一碗米做軍糧,最后一尺布做軍裝,最后一床被蓋在擔架上,最后一個親骨肉送去上戰場,譜寫了一曲曲水乳交融的軍民魚水情之歌。劉知俠很受感動,帶著激情創作了小說《紅嫂》,成為家喻戶曉的反映沂蒙精神的代表作之一。

抗大一分校經多次整編不斷壯大,先后設立了魯南、膠東等3處支校,朱瑞、羅榮桓先后兼任校長。抗戰勝利后,抗大一分校挺進東北,歸屬抗大總校建制。

抗大一分校是在敵后根據地分校中,開辦最早、歷時最長、規模最大、培養干部最多、參加戰斗最多的分校。在山東期間舉辦了八期,培養軍、政干部11840名,其中開國將軍88位,為抗日戰爭的勝利做出了重要貢獻,沂蒙精神成為寶貴的精神財富,在新的時代要繼續發揚光大。

本文選自孫志華、齊魯著《齊魯烽火》

作者孫繼業,筆名齊魯,中國作家協會會員,中國攝影家協會會員。發表長篇歷史小說《劉墉傳奇》、中篇紀實《烽火沂蒙山》等作品數百篇,出版《偉人孫中山》《共赴國難》《齊魯烽火》等著作多部。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 李干杰在齊河縣調研時強調:加快糧食收儲和秋種進度 確保顆粒歸倉應播盡播

- 李干杰在齊河縣調研時強調 加快糧食收儲和秋種進度 確保顆粒歸倉應播盡播 10月30日上午,省委書記李干杰來到德州市齊河縣,就糧食收儲和秋種工作進行調研。 李干杰首先來到齊河縣80萬畝糧食綠色高質高效示范區,深入田間地頭,認真察看小麥播種和鎮壓現場,與農戶和農業專家深入交流。…

- 周乃翔主持召開疫情防控工作視頻會議

- 10月30日晚上,省委副書記、省長周乃翔主持召開疫情防控工作視頻會議,深入學習貫徹習近平總書記關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的重要指示精神,認真貫徹黨中央、國務院決策部署,全面落實省委工作安排和省委主要領導同志批示要求,調度五蓮縣疫情處置工作情況,分析研判當前全省疫情防控形勢,對下步重點工作進行安排部署。 周乃翔聽取了日照市和省指揮部有關工作組關於五蓮縣當前疫情處置情況匯報,對做好下步處置工作作了安排。…

- 山東省委常委會召開會議 傳達學習習近平總書記重要講話精神

- 省委常委會召開會議 傳達學習習近平總書記重要講話精神 審議貫徹落實習近平總書記重要講話精神和重要指示要求責任分工和鄉村振興、安全生產等事項 10月29日下午,省委常委會召開會議,傳達學習習近平總書記在10月18日中共中央政治局會議、中共中央政治局第三十四次集體學習、中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議上的重要講話精神和在第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式上的主旨講話,研究審議有關工作事項。 省委書記李干杰主持會議並講話。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量