稷下學宮:齊國城門下第一所“公立大學”

2月24日,經過近五年的考古發掘,淄博市臨淄區齊都鎮小徐村西的齊故城小城西門外建筑基址群,被認定為稷下學宮遺址。

齊國稷下學宮在中國文化發展史上十分重要。春秋末期到戰國時期,伴隨著社會的大動蕩、大變革,出現了中國歷史上第一次思想大解放、學術大繁榮的黃金時代,各種學術流派雨后春筍般應運而生,形成了亙古未有的“百家爭鳴”的蔚為大觀。而戰國時代齊都臨淄的稷下學宮就是當時諸子薈萃、百家爭鳴的主要園地和學術交流、文化傳播中心。郭沫若在《十批判書》中寫道:“周秦諸子的盛況是在這兒形成了一個最高峰的。”“這稷下學的設置,在中國文化史上實在是有劃時代的意義。”

稷下學宮始建於田齊桓公田午時期,因其近齊國都城臨淄西邊的稷門而得名,它基本與田齊政權相始終,隨著秦滅齊統一中國而消亡,歷時150年左右。

稷下學宮在歷史上名氣很大,位於“齊國都城臨淄的稷門”這個沒有疑問,但“稷門”的位置卻長期不能確定。臨淄區區委、區政府2016年9月編寫的《臨淄稷下學宮簡史》中,關於稷門的位置有四種說法:第一種,稷門是齊故城大城兩座西門北邊的那座,在今齊都鎮邵家圈村東﹔第二種,稷門是齊故城小城西門,位於系水河源頭、申池之南,在今齊都鎮小徐村西北﹔第三種,稷門是齊故城小城兩座南門西邊的那座,正對臨淄南部的稷山,在今齊都鎮安合庄西南﹔第四種,稷門春秋時原在齊故城大城西南,戰國時建小城,此門沒有了,但留下“稷下”這個地名,位於今天的齊國歷史博物館以西。

從目前公開的信息來看,稷下學宮位置採用的是“第二種”說法,即位於臨淄區齊都鎮小徐村西的齊故城小城西門外的建筑基址群被確認為是稷下學宮遺址。

稷下學宮位置的基本確認,離不開一場論証會。2021年8月6日,來自全國各地的眾多資深專家來到山東省文物考古研究院臨淄工作站,參加齊故城重要考古發現座談會,就齊故城小城西門外建筑基址群展開專家論証。會上,專家們展開了激烈討論。

山東大學歷史文化學院教授、博士生導師任相宏參加了論証會,他從考古學的角度,對稷下學宮的位置進行了論証,基本認同“齊都鎮小徐村西”為稷下學宮遺址。

考古都是先確定年代,再確定性質。任相宏認為,確認齊故城小城西門外建筑基址群為稷下學宮,從建筑形狀和體量上比較符合。齊故城小城西門外建筑基址群,為成排成組宮殿式建筑,至少有4排,很規范,年代差不多,有圍牆,牆外是護城河,整體顯得相對獨立,不在大城,也不在小城,這群建筑的東牆是小城的西牆,實際又是小城的一部分,小城連接著大城,像一個瓮城,共同組成整個齊國故城。能看出來,當初這群建筑是和小城、大城一起規劃建設的,城牆不能和大城、小城比,但都在護城河內,共同擁有一個護城河。

當然,這群建筑也有一些疑點。從夯土地基、出土陶器等判斷,在這群建筑之前,此地有過其他文化遺存,具體是什麼,不明確﹔這群建筑之后,此地又有新用途,在建筑基址群西部普遍出土鑄幣遺存,有“造幣廠”遺跡,發現齊刀幣范殘塊2500余塊,為近年來全國先秦錢范出土數量之最,面范文字均為“齊大刀”,還發現少量“益化”范母和錢范以及大量的硫渣、澆包、鼓風嘴、冶鑄沙等遺物。據此可判定此建筑基址群廢棄后被用作鑄錢作坊。

這就是說,稷門這個地方有過“三期”文化遺存,怎麼解釋?任相宏認為,小城西門外建筑基址群作為“二期”,“一期”和“三期”有什麼用途並不影響“二期”是稷下學宮的可能。如果用“一期末”作為小城西門外建筑基址群的“上限”,“三期始”作為小城西門外建筑基址群的“下限”來“卡位”,正好是田齊稷下時間段的話,反而能夠判定“二期”建筑基本就是稷下學宮。

任相宏從2000年就來此地考察,后來又來過幾次,“一期”文化遺存的遺物上鑲嵌著貝殼,很不一般,判定時間是春秋末期或再晚一點﹔三期從出土的齊國刀幣等判斷,屬於戰國晚期,但晚到什麼時候,不好說,但可以確定進不了漢代。從“上限”和“下限”來看,小城西門外建筑基址群建設並使用於戰國田齊時期,基本沒有問題。唯一的遺憾,是因為造幣廠的出現,“下限”年代不是很足,這就想到田齊末期逐漸走向衰落,稷下學宮不可能不受到影響。

小城西門外建筑基址群和小城是一起修建的,任相宏在小城10號工地的宮殿建筑遺址,發現了火燒遺址,經判斷確認,不是正常火災,任相宏聯想到戰國時期的“樂毅伐齊”事件,因為“樂毅伐齊”有火燒齊都宮廟宗室的記載。

史載,燕昭王二十八年(公元前284年),拜樂毅為上將軍,聯合秦、韓、趙、魏四國共同伐齊(戰爭開始后楚也加入聯軍)。激戰於濟西,大敗齊軍。樂毅率燕軍乘勝攻克齊72城,直入都城臨淄。並燒齊都宮廟宗室,掠珍寶巨財盡歸燕國。

如果以“樂毅伐齊”的公元前284年為小城10號工地的宮殿建筑被焚燒的時間,以此解釋小城西門外建筑基址群的變化,那麼此地“三期”的造幣廠倒是可以講得通。樂毅伐齊之后,齊國僅剩莒、即墨仍在堅守,樂毅圍城,三年不下﹔昭王死后,剛剛即位的燕惠王中了齊將田單的反間計,撤掉樂毅,由騎劫掌軍攻城﹔久攻不下,卻中田單的火牛陣,身死軍敗。齊國趁勢收復所有失地。樂毅伐齊之功盡失。

齊國復國之后,齊襄王復國還都,恢復和延續了稷下學宮,但風光不再。公元前265年,齊襄王去世,他的兒子田建繼位,史稱齊王建,齊王建懦弱無能,國勢漸衰,稷下學宮失去生氣,很多稷下先生被秦國收買,或入秦或“身在曹營心在漢”。一種推測是,建筑基址群西部正是在田齊復國之后成為“造幣廠”。

任相宏根據“上下限年代”,傾向認為小城西門外建筑基址群為稷下學宮。而且用“排除法”,也基本可以確認這一點,比如東邊是護城河,東邊不可能﹔北邊是系水,也不可能﹔以前有人認為是在小城南邊,但齊故城是坐北朝南,學宮不可能建在中軸線附近﹔西邊是小城,沒有發現相似的建筑痕跡。

與會的不少專家持有相似的看法。山東省文物考古研究院院長孫波解釋“三期”文化遺存的變遷:田齊復國雖然又恢復了稷下學宮,但很可能使用不久難以為繼,就另作他用。同時這處建筑后來可以用作鑄幣作坊,就証明屬於齊王,與稷下學宮的屬性也是一致的。另從方位上來看,該建筑基址群位於小城西門南側,北上南下,與稷下之下正合。

山東大學歷史文化學院博士生導師江林昌認為:“稷下先生”是異姓異族異國人,其議政地點不可能同在國人議政的外朝,而應該在外朝之外。這次考古發現的疑似“稷下學宮”的位置,在內城城牆外面的西南角。這個位置既在城外,又與城內南側的外朝相近,還有西城門連通,是比較合理的。綜上,初步同意小城西門外南面的建筑基址群應與“稷下學宮”相關。

山東考古學會名譽理事長、二級研究員王永波認為,從位置、布局和規模等方面觀察,該組建筑基址不可能是官署、私家建筑,更不可能是軍營。因為官署和私家建筑不可能依附城牆而建於城外的這個位置,而軍營的規格不應如此奢華,位置也不合適。總之,該組建筑基址隻能是稷下學宮,是稷下先生、學者講學的地方,或兼有“館驛”——往來學子臨時居住的功能。

山東博物館館長鄭同修認為:“齊故城小城西門外建筑基址群的發現十分重要,夯土建筑基址排列整齊,特別是又發現了院牆,具備了學宮的基本布局要求。而且層位關系清晰,年代較為明確,與文獻記載中的稷下學宮正相契合,其屬於稷下學宮的問題不大。”

會上,也有學者建議進一步論証。中國社會科學院考古研究所副所長白雲翔表示:齊故城小城西門外建筑基址群,根據其空間位置、形制和布局並結合有關的文獻記載分析,應該是稷下學宮遺址,這在《臨淄齊故城考古研究札記》中有系統論述,但証據還不夠充分,需要針對存在的疑點進一步展開田野工作和深入研究。

中國社科院考古研究所研究員徐龍國認為,這種長條形的排房建筑,在漢長安城外西南部有發現,具體位置在西安門外,南城壕南側,我們認為可能是兵營建筑,是駐軍的。所以還需要把這方面也排除掉。在時間確定的情況下,如果其他都排除了,那麼這裡極有可能就是稷下學宮。

總之,齊國故城小城西門外建筑基址群基本確認為戰國時期稷下學宮。不過,由於目前尚缺乏帶有文字証據的實物資料,且整個建筑基址群周邊情況還不是很清楚,還有待今后進一步完善証據鏈。

“稷下學宮”大門緩緩打開

稷下學宮11號主體建筑遺跡

初春的臨淄齊都鎮小徐村西,考古工作者們正在探方中忙著清理現場。

“經過我們近5年的考古發掘,可以確定這裡是稷下學宮的遺址。”山東省文物考古研究院副研究館員董文斌從遺址南端向北揮手比畫道。

2000多年的時光,如白駒過隙,“稷下學宮”的大門向今人緩緩打開。

齊人為何給自家學宮命名“稷下”呢?這與當時國都臨淄那座叫“稷門”的城門有關。據史料記載,齊桓公田午在稷門附近建了一座學宮,故名“稷下學宮”。學宮設立后,吸引了天下學士,歷時一百五十余年,繁盛時達“數百千人”。

當時各國著名的文學游說之士多曾先后或長期在此著書講學,互相切磋駁難,掀起了當時思想界的一大波瀾。稷下學宮中常常會有思想家、學者名流的身影躍動。奴隸出身、贅婿身份之淳於髡,雄辯家田駢,道家接予、趙人慎到、荀子,滿口錦繡牢騷的楚人屈原,鄒人孟子等。司馬光曾在《稷下賦》中說稷下“致千裡之奇士,總百家之偉說”,這便是后世所稱羨的“百家爭鳴”。

后來,稷下學宮隨著齊國的衰敗而終結。而對於其舊址所在,在古人的記載中,也有蛛絲馬跡,有多處文獻指向其應在齊故城西門外。如西漢劉向《別錄》:“齊有稷門,齊城門也。談說之士期會於其下”﹔十六國時期南燕國臨淄人晏謨《齊地記》:“齊城西門側,系水左右有講室,趾往往存焉”“臨淄城西門外,有古講堂,基柱猶存,齊宣王修文學處也”﹔北魏地理學家酈道元《水經注·淄水》記載:“系水傍城北流,逕陽門西,水次有故封處,所謂齊之稷下也”。

2000多年來,有數位學者曾到過稷下學宮舊址,受限於各種限制,他們都沒有用文字寫清楚,所見荒草萋萋的遺跡,到底位於齊故城大城的西門外,還是小城西門外。這也使得后世有學者認為,稷下學宮也可能在小城南門外,甚至在稷山之下。

從稷下學宮的歷史作用看,其屬於古代城市中的思想文化功能區,不同於統治者居住和處理政事的宮殿區、紀念祖先或進行祭祀的禮儀活動區、生產物質產品的手工業作坊區,或是從事商品交易的市場區等其他類型的城市功能分區,其獨特的功能屬性必然會呈現出能代表其自身性質的考古學特征。

“歷史上所辦官學都附屬於政治中心,往往處於國家中樞的西側,因此稷下學宮不會建在荒郊的稷山山下,隻會處於齊故城附近。”作為此次考古項目主要參與者的董文斌說,通過考古勘探和發掘工作,可知齊故城小城西門外建筑基址群為整個齊故城西牆及南牆外側唯一一處戰國時期高等級的院落式建筑群。“除了齊故城小城西門外這處建筑基址群,其余文獻言及的地方都被我們通過工作排除了。”

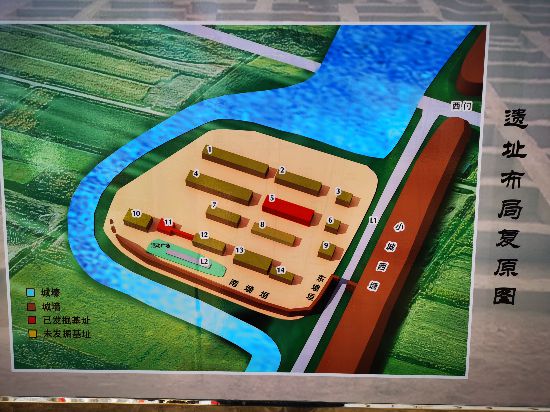

院落內,建筑基址分布規律,東西成排,南北成列,南北四列共計14個夯土基址。這些建筑基址可分大中小三等,大者約650平方米,中型的約400平方米,小型的多為100∼200平方米上下。整體上看,這些建筑基址之間存在一條縱貫南北的規整的空白帶,雖然整個院落不是中軸對稱的布局,但這條空白帶似乎將整個建筑區在空間上平分為二。

在面世的建筑遺跡上,董文斌向記者介紹了相對核心的11號主體建筑。“這是一座連廊式的建筑。從建筑形式上看,與普通民房不同,它前后左右是成排的房子,與今天的學校相似。從建筑的剖面能看出來,所有的建筑都是夯打起來的。它在建筑群中是比較小的,隻有一百多平米。”

管中窺豹,從較小的11號建筑中,可以看出最初建造時,施工方是有整體規劃、精心設計的。而建筑遺址上,出土的蝌蚪文、饕餮紋鋪地磚,更是當時平民百姓承擔不起的。作為屋頂、屋檐防水、裝飾用瓦當,也能透露出一個信息,“如果用這些瓦當,那房屋的地基、承重柱都得十分結實牢靠。”董文斌說。

近五年的考古發掘工作,出土了一千多件文物。其中,讓記者印象深刻的是,是建筑構件中使用了螺鈿工藝。“這種裝飾是高等級的,當時螺鈿構件新裝在建筑上,太陽打上去,會呈現出七彩光,很漂亮,也側面証明了建筑物的宏大、壯觀。”董文斌說。遺跡中,還出土了用於盛放食品的陶豆,或是學者們分餐時所用。

更關鍵的是,這處建筑基址群,被戰國末期齊國鑄幣遺存打破,同時基址下疊壓戰國中期灰坑,可知其建筑年代的上限為戰國中期,下限為戰國末期,整體年代應處於戰國中晚期階段。

通過對建筑基址疊壓灰坑出土獸骨進行測年發現,其略早於文獻記載的田齊桓公田午在位時間。根據文獻記載:“昔齊桓公立稷下之官設大夫之號,招致賢人而尊寵之。自孟軻之徒皆游於齊。”

如此一來,建筑的時間線與史書記載可以對得上。

在考古現場的東側有一遺址,記者從剖面看到,整個稷下學宮舊址的東牆與齊都小城西牆之間,有一條道路,道路上的車轍痕跡清晰可見。

“齊故城小城是田氏代齊后新修建的政治中心,不啻是一次遷都,目的是重整政治秩序。我們發現齊故城小城西門外建筑基址群緊貼小城而筑,小城城壕還直接把它圈護在內,可見兩者是一體規劃、一體建設的。當初田氏代齊后把宮城從大城內遷到小城時,就決定了同時興建稷下學宮。”董文斌對此的解讀是,如此一來,既把這家官學置於肘腋之處,便於利用和控制,也將之與中樞相隔,內外之間判然有別。

“戰國戰爭,國與國之間也有間諜,相互刺探情報。很多學者、學生可能有多重身份,不能否定他們中間沒有間諜。把稷下學宮設在城外,一是學者、學生們從外地自由往來,恰可以離權力的核心、消息多的地方稍微遠一些﹔二是距離適中,也便於齊王隨時召見、咨詢這批‘智囊團’。”山東省文物局原副局長,山東考古學會名譽理事長、二級研究員王永波說。

當年的臨淄,甚為繁華,其民擊筑彈琴、斗雞走犬、六博蹋鞠。鬧中取靜的“稷下學宮”呢,到底長什麼樣?考古顯示,該處建筑基址群處於封閉院落內,面積近4萬平方米,規模大,規格高。但從建筑布局、基址形制來看,不是宮室建筑,也與一般衙署、宗廟等高等級建筑不一樣。

11號建筑遺跡南側,是一處廣場。整個廣場也是夯筑而成,相比起房屋,建筑過程略微“敷衍”。地面偶爾出現的圈形遺跡,其實是圓柱體的夯筑物件所留,最初修筑時,工匠們是攜帶工具,在高的地方打一下,力求平整即可,以至於夯窩不連續。這處廣場,興許是學者、學子們的活動場所,整個區域超過一千平方米,或許可以作為蹴鞠比賽場地。

廣場南側,是稷下學宮牆垣的遺跡。這中間折射的信息也十分豐富:一是牆體很厚,有六米寬,相比較起來,高度應該不低﹔二是這麼厚的牆體,應該圍出一處封閉性的院落,這更顯示出院落等級比較高,也更坐實了學宮之宮的稱謂。

在建筑基址群西部,還普遍出土鑄幣遺存,其中發現齊刀幣范殘塊2500余塊,為近年來全國先秦錢范出土數量之最,面范文字均為“齊大刀”,還發現少量“益化”范母錢范以及大量的硫渣、澆包、鼓風嘴、冶鑄沙等遺物。據此可判定此建筑基址群廢棄后被用作鑄幣作坊。

“這處建筑基址群廢棄后用作鑄幣作坊,其中性質的轉變或與重大歷史事件相關,但作為國家命脈的鑄幣機構能夠放在此處,也與此處為封閉區域且受國家控制有關。這也是此處曾為稷下學宮這類官辦機構的一個間接証明。”

有趣的是,穿過該建筑遺址中部的鄉間道路歷來皆稱黌大道,由此路進入村庄的大門名為黌門。“黌”的意思是學府,此路及門址名稱至今仍沿用“黌”,很可能是當年關於此地的記憶保留下來的結果。

而今,“稷下學宮”的真容浮出黃土,但仍有許多未解之謎等待更深入的探索。“我們現在的發掘工作隻能作為稷下學宮考古項目的開端,完成全部考古發掘工作預計還需要一段時間,接下來將進行更為深入、詳細的勘探和發掘。”山東省文物考古研究院院長孫波說,2022年,我們將繼續對南門進行完整揭露,並尋找西牆垣和北牆垣,還將發掘遺址內建筑基址,進一步探明這些建筑的具體用途。(周學澤 盧昱 王佳聲)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 李干杰在棗庄調研時強調 堅定不移加快新舊動能轉換 推動產業高端化促進經濟綠色低碳發展

- 李干杰在棗庄調研時強調 堅定不移加快新舊動能轉換 推動產業高端化促進經濟綠色低碳發展 2月26日至27日,省委書記李干杰來到棗庄市,深入企業、項目現場、城市規劃館等調研。他強調,要完整、准確、全面貫徹新發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,堅定不移加快新舊動能轉換,推動產業不斷向高端邁進、經濟發展全面綠色低碳轉型,在高質量發展上邁出更加堅實步伐。…

- 山東省委機構編制委員會召開會議

- 省委機構編制委員會召開會議 深化改革創新提升服務能力 推動新時代機構編制工作再上新台階 2月24日下午,省委機構編制委員會召開第十二次會議,深入學習貫徹習近平總書記關於機構編制工作的重要論述,傳達學習中央編委第四次會議和全國編辦主任會議精神,審議有關事項和文件,安排部署下步重點任務。 省委書記、省委機構編制委員會主任李干杰主持會議並講話,楊東奇、王宇燕、劉強和委員會委員出席。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量