煎餅裡的齊魯文化密碼

煎餅,朴實無華卻能包容萬物,猶如山東人的胸懷。節儉、實誠、勤勞的優良品質,也被山東人攤到層層疊疊的煎餅中——

煎餅裡的齊魯文化密碼

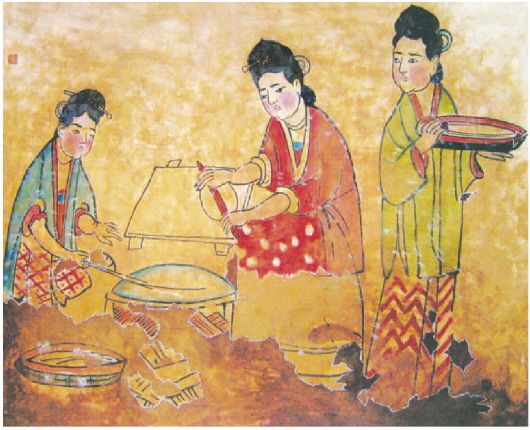

河南登封高村宋墓出土的壁畫烙餅圖

長久以來,“煎餅卷大蔥”似乎是山東人飲食的標配。

大蔥再美,也需煎餅搭配。山東的大蔥與煎餅,在南北文化交流中,交替影響,彼此成就。在車馬慢的年代,山東人闖關東也好,走津京也罷,有很多人的行囊裡裝著卷起的煎餅。煙火散去之后,一張張煎餅,到底蘊含著幾多齊魯文化的密碼?

“前火食並”即煎餅

其實,煎餅並非山東獨有,北方多地有各類煎餅﹔在山東,也隻有部分地區的人們常吃煎餅。

在以煎餅為主食的地區,有很多關於它起源的傳說。比如煎餅源於遠古先民對太陽的崇拜,孟姜女哭長城時帶著煎餅,可能是諸葛亮行軍時發明,也可能與黃巢起義有關,還可能是明初山西移民帶來……

追溯煎餅的身世,有著漫長的進化之路。作為頗具歷史感的面食,煎餅因難以保存,隻能在考古出土的器物、壁畫或者傳世文字中,尋得蛛絲馬跡。

古時煎餅雖無實物,制作煎餅的工具——鏊子,卻可能存留下來,成為歷史的物証。借助考古學資料,人們對煎餅的源流,有了相對清晰的認知。

1981年春,考古人員在河南滎陽青台仰韶文化遺址的發掘中,發現不少盤形陶器,難得的是其中一件完好無損。這件陶器呈覆盤狀,有三個瓦片形足,器表光滑,內壁粗糙且黏附一層厚厚的煙炱。其使用方式應為盤口朝下,三足著地,在盤下生火,於盤面上制作食物。專家考証認為它即沿襲了幾千年,現今仍然使用的烙制食物的工具——鏊子,因其質地為陶,稱之為陶鏊。

實際上,青台遺址陶鏊的形態已比較成熟,從物質文化的發展規律來看,顯然經過較長時間的演化,此前應還有一個漫長的起源發展過程。

之前,在很多研究者看來,先民在飲食上走的是一條“粒食”之路,即把糧食去殼后直接蒸煮食用,而把糧食搗壓成面粉,再用其制作食物,是秦漢才較為普及的事。對此,中國社會科學院考古研究所研究員王仁湘認為,陶鏊的發現和確認,無疑表明“面食”傳統非常久遠,“我們由煎餅的研究認定新石器時代就有烙煎餅的陶鏊,說中國古代沒有面食傳統的觀點不攻自破。”

陶鏊上烙的食物,在食材、薄厚程度上,與當下的煎餅應有幾分基因上的重疊。

1500年前,煎餅逐漸在山東流傳開來。北齊高祖皇帝以“卒律葛答”為謎面,讓人猜謎。“卒律葛答”是突厥語,譯成漢語是“前火食並”,“前火”和“食並”正好組成“煎餅”二字。北齊據有今山東、山西、河北、河南等地,君臣都以煎餅相戲,足見山東已食用煎餅。

古時,山東頻遭戰亂。人們在遭遇變故之時,常將一些物品埋於地下。在窖藏中出土的鏊子,一般形體較大,是具備使用價值的實用器,有些窖藏中甚至發現多件鏊子。“在臨沂市沂水縣姚店子鎮苗家庄村,發現了遼金時期的窖藏,其中便有與當下形制大體相同的鐵鏊。這說明山東煎餅的形狀,在當時已初步定型。”臨沂文史學者苗延年分析。

“圓如望月,大如銅鉦,薄似剡溪之紙,色似黃鶴之翎。”淄川文史研究專家李祖炬介紹,清代文學家蒲鬆齡在《煎餅賦》中如是寫煎餅的形色香味,“蒲老先生還說,如果換成蕎麥面糊,煎餅的顏色就會像潔白的絲絹光彩閃耀﹔要是摻入高粱面,就會像西山落日,余暉映照,晚霞升起。”

將生存智慧與技巧攤到最大化

在山東,如臨沂、日照、泰安、棗庄等地,煎餅是不少人的日常主食﹔濟南、濰坊、淄博因與核心食用區接壤,人們也偶爾食用﹔其他地級市則食用者較少。

煎餅,為何在山東得到發揚光大,成為飲食圈裡的“扛把子”?考究起來,除與山東的地理、氣候、經濟息息相關,這其中還貫穿著齊魯特有的人文氣息。

煎餅的原料來源廣,大豆、小米、高粱、玉米,甚至地瓜皆可,前提是得把它們用石磨磨成糊狀。如今,更興起香米煎餅、板栗煎餅、柿子煎餅、薺菜煎餅等等,色彩、口味各異。

綜觀山東煎餅食用區,有一共同點——山區。當然,並非所有有山的地方都吃煎餅,但以煎餅為主食的地區基本上都靠山,以現在的魯中山區和沂蒙山地區為主。

在古時,山區糧食作物產量較低,老百姓多一日兩餐,偶有三餐。試想,若當時的老百姓收獲的糧食多,在軟乎乎的白面饅頭和粗糧煎餅之間,或許更傾向於前者。

在相對惡劣的環境中,先民在年復一年的吃苦耐勞中,依靠一張張煎餅,將生存智慧與技巧攤到最大化。蒲鬆齡曾這樣寫民生之多艱,大意是:無奈山東地區的人民時運不好,連續遭遇重大災荒,南山中散落的豆子,像珍珠一樣珍貴。人們費盡心思,想出了在災荒時期制作煎餅的奇巧辦法:從花椒樹和榆樹上採摘綠葉,混合浸泡成濃郁的漿液,等到與藜煙一同在鏊子上出現,其顏色柔華蒼翠。

到宋元,尤其是明清時期,“五谷”的主食結構發生變化,玉米、甘薯、馬鈴薯、花生等作物在山東內陸大量栽種,改變著人們的主食結構,魯菜、孔府菜及山東風味名吃紛紛興起。此時,煎餅作為魯中、魯南飲食界的一股清流,在文化的推動下,迸發出強大的生命力。

在煎餅主食區,若蒸出一大鍋窩頭或饅頭,放上數日便干硬,或發霉變質﹔每次吃之前,還要費火蒸軟。在山區,柴火是飲食經濟學的重要因子,雖取材范圍廣,但得下大量功夫搜集。此時,煎餅便有了優越性,干了洒點水就能變軟。

從制作角度上講,煎餅使用工具最少,流程最少、最省力。煎餅制作的技藝,主要有三——攤、刮、滾。

攤、刮煎餅的技藝,主要在於工具的區別。攤,是用丁字形的煎餅朳子在鏊子上一圈圈攤﹔刮,則是把糊子舀在熱鏊子上,用篪子左右攤開。刮煎餅的代表方陣是泰安,這種煎餅在磨好糊后,要經過一段時間發酵,攤出來的餅更薄,略帶酸味。

攤的做法,最為普及。蒲鬆齡老先生曾細致地記述此技藝,大意是:朳需要兩邊分開的樣子,鏊子呈三足鼎立的形狀,瓦盆中舀出一勺漿液倒在鏊子上,經火燙熨后,發出如流水擊打東西的聲音。然后,立刻持朳向左旋轉,漿液像螞蟻一樣在鏊盤上爬行,顏色變成黃白色,片刻間便做成煎餅。趁著這時的熱鏊,手一翻一覆,很快就能做出幾十甚至上百個煎餅來。

滾煎餅是沂蒙山的特色做法,一般用於質地比較粗糙的地瓜煎餅,不用糊子,而是用面團在鏊子上多次滾動而成,滾滿一層,攤熟的煎餅就可以揭下來。雖然模樣不怎麼平整,卻以原味取勝。

鏊子耐用,甚至可以當作傳家寶。1967年,泰安市省庄鎮東羊樓村發現了一份明萬歷年間的“分家契約”,其中便記有“鏊子一盤,煎餅二十三斤”。分家要分煎餅,可知煎餅可以儲存,鏊子也算一項重要財產。

煎餅是粗糧細做的最佳形式,口感細膩,老少咸宜。煎餅易於存放,既可現攤現吃,也可存放數日直接食用。有人戲謔地評價煎餅可卷萬物,確實,煎餅可夾餡、泡湯,還可靈活搭配各類菜肴。

“吃煎餅,一張張,孬好糧食都出香。省功夫,省柴糧,過家之道第一樁。又卷渣豆腐又抿醬,個個吃得白又胖。”一首泰安民謠,似乎總結了煎餅的各種妙處。

在濟南,煎餅的頭牌是糖酥煎餅,在煎餅糊子中創新地添加了糖。而鹽系代表菜煎餅是滕州特色,在攤好的煎餅裡加菜、加調味品炒熟成為豪華餡料,一般的菜有白菜、韭菜、白蘿卜、胡蘿卜、豆腐、粉條、蝦皮,菜是生的,是放在餅裡攤熟的,餡料之上再蓋一張煎餅交替攤制。

煎餅,朴實無華卻能包容萬物,猶如山東人的胸懷。節儉、實誠、勤勞的優良品質,也被山東人攤到層層疊疊的煎餅中。

兼容百味,撫慰人心

梁實秋在《憶青島》一文中,將山東大蔥比作甘蔗:“……再就是附近濰縣的大蔥,粗壯如甘蔗,細嫩多汁。一日,有客從遠道來,止於寒舍,惟索烙餅、大蔥,他非所欲,乃如命以大蔥進,切成段段,如甘蔗狀,堆滿大大一盤。客食之盡,謂乃平生未有之滿足。”

煎餅還常被古人用於一些特殊的節令中,如人日、天穿日、乞巧日。兩晉時代的煎餅,還被賦予特定的意義。東晉王嘉在《拾遺記》中說:“江東俗稱,正月二十日為天穿日,以紅絲縷系煎餅置屋頂,謂之補天漏。相傳女媧以是日補天地也。”這是煎餅補天風俗最早的記述,小小的煎餅與女媧補天的神話相聯系,古人的想象力真是奇絕。

關於如何吃煎餅,一生受窮的蒲鬆齡有獨特見解:在煎餅中卷上皮肉相間的豬肋肉,浸泡在肥膩的雞蛋羹中,早晨飽餐一頓,可一直撐到傍晚而不餓,肚子像雷鳴般低沉作響﹔如果放上一晚,煎餅變冷發脆,還需要烹調,則可以涂上鵝的脂肪,或豬油,將三五張煎餅折疊起來,用火烤焦,其味道鬆軟酥脆,入口清爽,香氣四溢﹔也可以將煎餅一層層卷起,用廚刀切開,橫豎雜亂,非常像涼面,湯中放入鹽和豆豉,將蘭椒切成粉末,待鍋中的水沸騰時,將煎餅下入鍋中,則又像金條一般。有時天氣寒冷,白天喝一小口煎餅湯,額頭上便濕涔涔地要流汗,勝過羊湯。

蒲鬆齡還寫下一個甚有意思的場景,大意是:一位無名的村野老人,左手拿著煎餅卷,右手撿起掉落的煎餅碎末,鼓動兩腮嚼著煎餅吃。此時,有衣著華麗的公子路過,羨慕地問老人:我願意用我鼎中所烹調的食物,換你手裡所剩下的煎餅,可以嗎?村野老人聽后連忙扭過頭去,不願意和他交換。

煎餅是山東的一張美食文化名片,就連落腳的外鄉人也迷戀煎餅。20世紀30年代,愛國將領馮玉祥曾兩度隱居泰山,他的伙房有鐵鏊,可自攤煎餅。有一天,他看見煎餅的焦痕像個文字,便靈機一動,派人去定做了一個鏊子,讓鐵匠在鏊子中間鑿上他寫的四個隸書字——抗日救國,用這個鏊子攤出的煎餅上可顯現“抗日救國”四個大字。馮玉祥每次招待客人都擺上這種帶字的煎餅,借以宣揚抗日救國。后來,他寫了《煎餅——抗日與軍食》一書,詳細介紹制作泰山煎餅的方法和營養價值。盧溝橋事變后,馮玉祥還將這本書送給蔣介石,希望能解決抗日戰爭中軍隊的糧食補給問題。

“李清照生在章丘,山東大蔥素以章丘所產為最佳。那麼問題來了,李清照喜歡吃煎餅卷大蔥嗎?也許李清照的那些詩詞,便是她一邊喝著酒、一邊啃著煎餅卷大蔥寫出來的呢。想到這裡,越發想來一份女神套餐——煎餅卷大蔥。”成都姑娘楊倩曾到山東旅行,滿心想念煎餅。

煎餅在為人果腹的同時,也見証著時代的變遷。在抗日戰爭和解放戰爭中,煎餅作為軍糧,隨山東籍子弟兵南征北戰,發揮了重要作用。20世紀70年代初,加工煎餅原料逐步改用電磨,石磨被遺棄在房前屋后﹔到了20世紀90年代左右,鏊子逐步變成了帶扶手、用電機作動力的“轉鏊子”﹔2000年之后,有人研發了加工煎餅的機器,產出的煎餅也由圓變方。

煎餅兼容百味,頗能撫慰人心。作為文化符號的煎餅,也漸在五湖四海扎根。如今,煎餅主食區的游子遠行前,行李中、后備廂內,時常有煎餅的身影﹔而以平邑人為主的攤煎餅的大軍,也活躍在全國多地,有人甚至將煎餅攤到了異國他鄉。(盧昱)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 劉家義主持召開防台風視頻調度會議

- 劉家義在防台風視頻調度會議上強調 以臨戰狀態全面做好防台風工作 確保人民群眾生命財產安全 7月27日上午,省委書記劉家義主持召開防台風視頻調度會議,聽取氣象、水利、應急、交通、住建等省直部門和各市防台風准備工作情況匯報,安排部署防汛救災工作,確保人民群眾生命財產安全。 近期,我省極端天氣多發,大部地區降雨量大於多年平均水平,防汛形勢嚴峻。…

- 劉家義到山東省審計廳調研並出席廳黨組擴大會議

- 7月26日下午,山東省委書記劉家義來到省審計廳調研,出席廳黨組擴大會議並講話。他強調,審計是黨和國家監督體系的重要組成部分,全省審計機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,立足新發展階段,完整、准確、全面貫徹新發展理念,服務和融入新發展格局,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局,依法全面履行審計監督職責,推動各項目標任務落實。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量