人民日報海外版 | 從8棵參苗到萬畝參田,西洋參如何在文登“扎根”?

從8棵參苗到萬畝參田——

西洋參如何在文登“扎根”

本報記者 王 者

西洋參切片。資料圖片

西洋參原產於北美洲。過去,西洋參在中國因其產量稀少、藥用價值高且依賴進口,價格高昂。20世紀80年代,山東省威海市文登區率先在省內開展西洋參引種試種工作,歷經40余載探索研究,在農田西洋參高產栽培領域不斷取得突破。目前,文登區年產鮮參8000噸、干參2200噸,佔國內總產量近60%、世界總產量30%,文登西洋參品牌價值突破百億元大關,在膠東半島上打造“中國西洋參之都”這一閃亮名片。

小小“舶來品” 文登安了家

初秋時節,走進威海市文登區張家產鎮,拾階而上,登頂雙頂山,一壟壟參地依山順勢、層疊鋪展,鮮紅的參花點綴在翠壟之間。參農來來往往,穿梭其間,忙著採種、打藥。

不遠處的參地,就是西洋參種植戶王文水新開辟的林下試驗田。“文登的萬畝參田,正是源自我當年試種成功的那8棵參苗。”王文水小心翼翼地從參田採下最新一季的參種,感慨道。

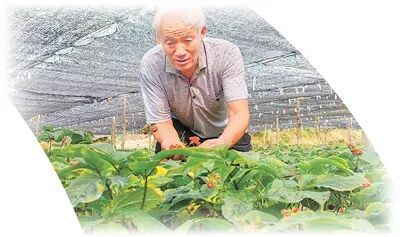

王文水採摘參種。郭彥成攝

年近七旬的王文水是土生土長的文登人,從事西洋參種植已經44年,他是文登西洋參產業發展的“開荒者”,親歷並推動西洋參產業在文登落地生根。

1979年底,22歲的王文水退伍返鄉,看到本村46戶人家靠著300多畝薄地,人均年收入隻有20來塊錢,便想著給窮山村找條出路。“頭拱地俺也要讓村子變個樣,讓鄉親們富起來!”他說。

“中草藥經濟價值高,准能帶著大伙致富。”王文水找到村裡的老藥農王繼振學習中草藥種植。靠著能吃苦、肯鑽研的勁頭,他成了王繼振的得力助手。

1981年4月,省藥材公司派專人送來了一個小小的玻璃瓶,裡面是11粒西洋參種子。王繼振如獲至寶,欣喜地對王文水說:“這就是西洋參,咱村發家致富就靠它了。”

當天,兩人就把11粒種子種到雙頂山上,並在旁邊支起草棚,吃住全在山上,夜以繼日輪流看守,每2小時記錄一次氣溫、光照、濕度等數據。5月20日,8棵參苗破土而出。“小小‘舶來品’真在咱們這裡發芽嘞!”兩人激動不已。

至此,西洋參在林間試驗田“站”住了腳。但兩人並沒有沉浸在欣喜之中,他們打心底都清楚:試種是遠遠不夠的,西洋參種不進農田裡,就沒有辦法真正在文登扎下根。

1983年,他們開始在農田試種,但參苗剛一出土,葉子就脫落了。面對困難,王文水山上山下跑,測溫、取土樣、查資料,終於弄清楚,西洋參正常生長,離不開雙頂山上的含磷風化土。

改良土壤,迫在眉睫。王繼振和王文水開始“愚公移山”。上山挖土,用小車推下山,三千多車山土,硬“拼”出8畝參田。

經過多年摸索、試驗,他們研究出參田土壤改良配方,摸清西洋參育種、移植、病虫害防治的整套技術。1987年10月,經省裡組織專家鑒定,給出結論:“西洋參可以在文登農田大面積推廣種植”。

90年代,文登成為全國首個大面積推廣種植西洋參的地區,徹底打破國外壟斷。在王繼振、王文水等人帶領下,西洋參走出張家產鎮,文登的老百姓紛紛開始種植西洋參,種植規模迅速擴大。僅王文水一手就帶出來專業大戶500多個、普通種植戶3000多人,如今,文登西洋參種植面積已穩定在5萬畝以上。

數字化種植 全流程溯源

西洋參種植在文登迅速鋪開,既得益於老一輩參農的艱苦探索,也離不開當地得天獨厚的地理氣候條件。

文登地處北緯37度,屬暖溫帶季風氣候,無霜期長、晝夜溫差大,優越的地理條件,有利於文登西洋參積累更多的營養成分。

種好參,僅憑先天優勢遠不夠,還需有科學化、標准化的種植管理體系。

走進文登西洋參大廈,西洋參智慧監測平台的中控大屏上,集納了全區近萬畝參田的生產數據。“我們通過物聯網採集環境信息,並上傳至數據庫進行比對分析,既可實現精准的病虫害預警,也能為生產決策提供可靠依據。”文登區張家產鎮西洋參產業協會秘書長周曉江介紹。

每年夏季,高溫多雨,參園裡的西洋參極易染上黑斑病,病菌一旦侵染植株,若不及時防治,兩周內就能蔓延整個參園。“病害初期症狀多出現在葉片和莖部,以往參農稍不注意,就容易錯過最佳防治時機,導致嚴重損失。”周曉江介紹,如今,一旦圖像比對異常,系統可立即發出預警,將信息直接推送至參農的手機上。

智能化不僅在中控大屏,更延伸至田間地頭。從文登西洋參大廈驅車15分鐘,便到達寨顏家村傳福參業種植基地。步入參田,隨處可見參地裡的攝像頭和傳感器,不遠處還有小型地面氣候監測站,對西洋參從種植到生長的全流程進行環境監控。

“過去種參只能靠經驗,如今是數據說話,何時施肥、用藥都有了依據,種植變得可控又高效。”打開手機上的農事監測軟件,基地負責人李琳向記者展示:“瞧,裡面記錄著參地的土壤酸鹼度、濕度、溫度等信息,數字化種植方便得很。”

在此基礎上,文登區還積極推動西洋參標准化建設。“過去種植技術不夠規范,部分鮮參出現農殘和重金屬超標等問題,制約產業升級。”周曉江說。

為此,文登區組建以道地參業發展有限公司(以下簡稱“道地參業”)為首的國有企業,主導制定23項西洋參標准,成為國家西洋參生產標准化示范區,建立涵蓋育苗、栽培、病虫害防治等環節的標准化示范體系。通過“公司+合作社”模式,對按標准生產、品質達標的西洋參,以每斤高於市場1至2元的價格收購,鼓勵參農規范種參。

在道地參業加工車間,工作人員正在對鮮參進行脫須處理。郭彥成攝

從田間到舌尖,質量問題不容忽視。走進山東頤陽生物科技集團西洋參產品生產車間,工作人員正對西洋參片、西洋參破壁粉等產品進行最后的裝盒封塑包裝。

頤陽集團西洋參生產車間,工人正在包裝西洋參破壁粉。王彥博攝

在包裝過程中,工作人員在每個包裝盒外面,都細心地貼上一個二維碼標簽。記者拿出手機掃描二維碼,立即進入商務部質量流通追溯系統,一條完整的“山東中藥追溯”鏈映入眼帘。西洋參從種植、施肥、用藥、採收,到揀選、切片、干燥、滅菌、包裝在內的加工全過程,以及產品的流通信息都被詳盡地登記在冊。

頤陽集團副總裁劉偉介紹,公司投資800萬元購置檢測儀器,用兩年時間建立起西洋參質量追溯體系,目前已在當地10余家參企推廣應用。

經農業農村部參茸產品質量監督檢驗測試中心鑒定,文登西洋參皂苷含量高達8.8%,優於進口西洋參﹔硒含量達0.08%,為其8倍。憑借卓越的品質,2015年,文登西洋參獲國家農產品地理標志認証﹔今年4月,國家知識產權局正式對文登西洋參予以地理標志產品認定並實施保護。

延長產業鏈 打造“金名片”

標准化種植提升鮮參品質,吸引大量外地客商涌入文登收購。但本地參農始終難以擺脫“賺辛苦錢”的處境,文登本地參企雖投資研發一些烘干、切片等加工設備,產業鏈末端的劣勢卻並未扭轉。

2023年11月,國家衛生健康委及市場監管總局聯合發布公告,將西洋參正式列入食藥物質目錄。“這一政策打破西洋參僅作為中藥材或初級農產品的銷售限制,拓展市場空間,我們本地參企可以更多參與到高附加值產品的打造。”威海市文登省級現代農業產業園發展中心副主任慈海表示。

政策落地一年多來,文登區30余家參企已陸續開發出口服液、代飲茶等精深加工產品9大類、240多款。

駛入政策的快車道,2024年,道地參業研發推出西洋參啤酒、飲料、口服液以及方便食品等30多個品種的西洋參精深加工產品,公司也首次突破營收過億元的大關。“今年,公司還成立了電商部,預計今年電商銷售額還能保持10%的增長。”道地參業營銷部總經理邢明超介紹。

產業鏈下游市場不斷拓展,而上游的種植與加工環節也在持續推動創新研發。今年初,一批經過航天誘變育種的西洋參種被栽種在試驗田中,文登區道地西洋參研究院院長衣少鵬幾乎每天前往參田採集和記錄這批種子的生長數據。

“目前文登西洋參的種質仍源自最初的幾粒種子。為防止種質退化,我們在前期做了大量育種工作。”衣少鵬介紹,西洋參的生長周期長達3至4年,種質篩選和相關試驗的時間成本很高,選育出一批優良種子通常需要5到8年。

受益於研究院開展的鮮參保鮮技術研究,去年年底,張家產鎮建成投用的氣調倉儲項目,成功破解長期制約產業發展的鮮參存儲難題,鮮參的存儲周期延長4個月以上,並能有效維持其中的皂苷含量。

推動產品更好走向市場,離不開政府的支持助力。近年來,文登區政府大力推廣“文登西洋參”區域公用品牌,對參企產出的符合藥典規范的西洋參准許授權使用,形成以“文登西洋參”品牌為主體、龍頭企業自有品牌為補充的品牌體系﹔區內連續舉辦8屆西洋參康養文化節,不斷打響特色經濟品牌。

多方助力文登西洋參走向更加廣闊的舞台。2024年,文登西洋參產品亮相長三角、大灣區各類展銷活動,通過香港STC“正”字標認証,成功入選100個最具影響力中國農產品區域公用品牌和全國名優特新農產品目錄。

“下一步,文登區將著力做好良種選育保護,深化標准化、智能化種植,加力食藥同源產品研發生產,狠抓品牌化升級,不斷延長產業鏈、提升價值鏈,持續擦亮‘文登西洋參’金字招牌,帶動更多群眾增收,為鄉村全面振興注入強勁動能。”文登區委書記喬新躍表示。

(郭彥成參與採寫)

《人民日報海外版》(2025年9月5日 10版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量