與海共舞——山東海洋強省建設成果綜述

2024年10月24日~25日,一場以海為名的國際盛會,在中國沿海重要中心城市青島舉行。山東省人民政府、自然資源部共同主辦2024海洋合作發展論壇,探尋從蔚藍到未來的解決方案。

歷史往往在不經意間流露出寓意。40多個國家的660余名嘉賓所表達的不僅是“打造健康繁榮的海洋,創造可持續的未來”主題,更是在宣告:今天的世界發展與海洋密不可分。

3500多公裡海岸線、近16萬平方公裡海域,千百年來,山東依海而生,但經略海洋、向海圖強的海洋意識覺醒,卻走過了很長的路。

“十四五”期間,山東把海洋作為高質量發展戰略要地,陸海統籌、河海兼顧、山海互濟,在海洋強省建設中取得顯著成績,並為全球海洋治理貢獻了“山東方案”。

海洋,澎湃著這片人文沃土、經濟強省的藍色動能。

日照市日照港“海龍灣”

改革+政策,“雙輪驅動”發展

“更加注重經略海洋”“把海洋開發這篇大文章做深做大,為海洋強國建設作出山東貢獻”……山東省委、省政府錨定“走在前、挑大梁”,縱深推動海洋強省建設。

——改革創新賦能,系統推動落實。山東將海洋強省建設列入全省重大戰略任務,成立由省委主要負責同志兼任主任的省委海洋發展委員會,多次召開海洋強省建設工作會議,先后出台山東海洋強省建設行動方案、海洋強省建設行動計劃、“十四五”海洋經濟發展規劃、世界級港口群建設三年行動方案等政策文件。開展國家海洋經濟發展創新示范,以海洋經濟發展為主題,高水平建設青島西海岸新區,深入推動青島藍谷、威海、日照海洋經濟發展示范區建設。省委海洋發展委員會辦公室制定推動海洋經濟高質量發展31條政策舉措,省有關部門圍繞海洋產業集聚、港口群建設、科技創新、郵輪旅游等出台一系列舉措,省財政連續三年統籌新增1億元專項資金支持海洋服務業高質量發展。

山東省威海市中韓自貿區地方經濟合作示范區內的國際經貿交流中心

——強化要素保障,加強用海用島政策供給。制定《用海審批工作規范》,推動形成依法用海、節約用海、生態用海的局面﹔出台《山東省海洋局關於推進海上光伏發電項目海域立體使用的通知》,支持海上光伏發電產業與其他用海活動融合發展,拓展海洋開發利用空間﹔印發《山東省自然資源廳山東省農業農村廳關於進一步明確優化養殖用海管理有關要求的通知》,進一步加強和規范養殖用海管理,推動水產養殖業高質量發展﹔制定《山東省海域使用權招標拍賣挂牌出讓管理辦法》,充分發揮市場在海域資源配置中的作用﹔印發《山東省海洋局關於建立實施自然岸線佔補制度的通知》,推進自然岸線嚴格保護、合理利用、有效修復﹔修訂《山東省無居民海島開發利用審批管理辦法》和《山東省無居民海島使用權招標拍賣挂牌出讓管理辦法》,加強無居民海島保護與利用管理。

——深化陸海聯動,打造全省向海新格局。青島西海岸新區海洋經濟創新發展﹔煙台建設長島“藍色糧倉”海洋經濟開發區﹔東營獲批國家級漁業綠色循環發展試點﹔濰坊建成“千萬千瓦可再生能源發電城市”﹔濱州建設現代化“海上濱州”﹔濟南發展海洋高端裝備制造業,風電主軸全球佔有率達30%﹔臨沂設立臨港經濟開發區,大力建設陸海物流樞紐﹔淄博將船舶海工納入智能裝備產業鏈﹔德州建設海洋裝備產業園……全省向海發展新格局正在形成。

山東省長島海洋生態文明綜合試驗區

傳統+新興,產業提質增效

“要加快建設世界一流的海洋港口、完善的現代海洋產業體系”。山東省委、省政府經略海洋,向海圖強,打造現代海洋經濟發展高地。2024年,山東海洋生產總值達1.8萬億元,對地區國民經濟增長的貢獻率為23.9%,佔全國海洋生產總值的17.1%,穩居全國第二位。

近年來,山東海洋生產總值持續增長,佔地區生產總值的比重穩步提升。海洋漁業持續轉型升級,海洋高端制造業蓬勃興起,海洋新興產業大力發展,海洋經濟領域實現多點開花。

在青島西海岸新區離岸120海裡的黃海海域,全球第一座全潛式深海漁業養殖裝備——“深藍1號”懸浮在水中,實現全球低緯度遠海三文魚養殖和國產海水三文魚養殖零的突破。

“深藍1號”是山東海洋傳統產業提質增效的一個縮影。近年來,山東大力發展深遠海生態養殖,海洋漁業發展穩健向好,國家級海洋牧場示范區總數達71處,佔全國的38.1%。海洋油氣資源高效開發,2024年全省海上原油和天然氣產量分別為359.6萬噸、1.59億立方米。海洋船舶工業增勢顯著,2024年增加值較2020年增長98.6%,全省造船完工量、新接訂單量、手持訂單量位居全國第五、第三和第四。

全球第一座全潛式深海漁業養殖裝備——“深藍1號”

位於黃海之濱的日照港,平均每5秒鐘就有一個集裝箱起落,展現出強大的藍色活力。作為全球最年輕的5億噸級港口,日照港年貨物吞吐量位居世界第七,是全球首個順岸開放式全自動化集裝箱碼頭。

2019年以來,山東整合優化港口資源,組建山東省港口集團,“握指成拳”,打破了沿海港口長期分散發展、重復建設、同質化競爭的局面。全省沿海港口貨物吞吐量5年連跨6個億噸台階,2024年完成20.7億噸,居全國首位。青島港、日照港等大型港口群不斷優化升級,青島港集裝箱吞吐量突破3000萬標准箱,日照港鐵礦石吞吐量連續多年位居全國首位,港口的自動化碼頭建設、智能化物流體系日趨完善。依托港口優勢,山東大力發展外向型海洋經濟,海洋特色產品、高端裝備等暢銷100多個國家和地區,國際海洋合作交流日益頻繁,共建21世紀海上絲綢之路穩步推進,山東海洋經濟深度融入全球產業鏈、供應鏈。設立山東港口期貨交割中心,金融港、貿易港建設取得新突破,正加快向世界一流港口邁進。

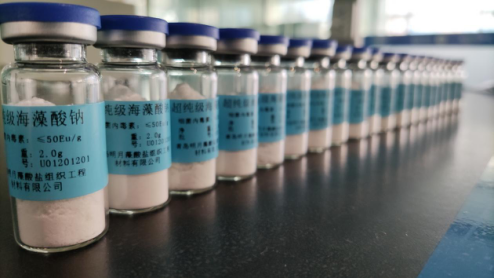

明月海藻組織工程級海藻酸鈉研發生產填補國內空白,博益特手術止血材料“術益紗”達到國際領先水平,免疫抗腫瘤藥物 BG136、抗乙肝病毒藥物 LY102海洋新藥進入臨床前研究階段……在山東,海洋藥物和生物制品業加快培育,海洋新興產業創新發展。

青島明月海藻集團有限公司量產超純級海藻酸鈉

向海洋求能,山東走向深藍,提高海洋資源開發能力的步履不停。截至2024年年底,全省海上風電累計總裝機規模達542.4萬千瓦,居全國第三位。海水淡化與綜合利用業持續聚力,2024年增加值較2020年增長24.5%﹔建成海水淡化工程53處,日產規模達86.71萬噸,居全國前列。

來到山東旅游,不僅能“上青山”還可“入藍海”。近年來,山東加強海洋文化遺產保護利用,推動海洋旅游產業發展,完善休閑度假旅游體系,打造國內最長的溫帶海濱休閑度假連綿帶。成功打造出“沿著黃河遇見海”“好客山東仙境海岸”等知名海洋文旅品牌,建成4處濱海類國家級旅游度假區,海洋文化旅游業加快推進。據測算,2024年沿海7市接待國內游客4.8億人次,國內旅游收入達5360億元,同比分別增長11.5%和12.6%。

威海千裡山海自駕旅游公路

平台+人才,突破關鍵技術

科技創新是推動海洋經濟發展的重要引擎。近年來,山東貫徹落實“建設海洋強國必須大力發展海洋高新技術”重要指示,不斷推動海洋科技創新引領,關鍵技術加快攻關,海洋人才隊伍擴大建強,科技創新與產業創新持續深度融合,海洋科技整體競爭力得到全面提升。

2016年以來,山東承擔國家重點研發計劃62項,佔全國的20%,自主實施重大科技創新工程百余項,深入推動實施“深遠海設施漁業”“智慧港口”科技示范工程。21項海洋成果獲國家科技獎,佔全國海洋領域獲獎數量的43.8%。

首個省部共建的國家海洋綜合試驗場落戶威海,海洋領域唯一的國家實驗室嶗山實驗室規范化運行……50個“國字號”海洋科研平台集聚山東,為海洋強省建設提供澎湃動力。依托這些科研平台,山東實施了“透明海洋”“藍色藥庫”等大科學計劃,深海智能浮標、水下無人航行器等一批高端裝備技術實現突破。

海洋試點國家實驗室超算中心

打造現代海洋經濟發展高地,離不開海洋戰略人才力量。近年來,山東實施“泰山產業領軍人才藍色人才專項”,引進培育涉海高層次人才224名,突破海工裝備研發等97項關鍵核心技術。目前全職住魯海洋界院士達22人,約佔全國的三分之一﹔海洋領域國家杰出青年科學基金獲得者50名,數量居全國首位﹔海洋領域國家、省級領軍人才突破4500名。

山東獲批成立我國唯一一個省級海洋標准化技術委員會,成立“山東省海洋國際標准創新中心”“海洋負排放(ONCE)國際標准研究中心”。由我國提出並制定的首項海洋調查國際標准《海底區海洋沉積物調查規范—間隙生物調查》經國際標准化組織(ISO)批准發布。全球首個海洋領域碳中和國際標准《海洋負排放與碳中和總則和要求》獲批立項。首個海洋牧場建設國家標准《海洋牧場建設技術指南》正式發布。

保護+修復,打造海上“兩山”

綠水青山就是金山銀山。對於海洋而言,碧海銀灘就是海上的“金山銀山”。近年來,山東堅持生態優先、系統治理,統籌協調開發和保護的關系,推動海洋生態環境“高顏值”和經濟發展“高質量”協調並重、相向而行。

威海海底草原

——強化海洋空間資源管控。山東編制實施山東省國土空間規劃、海岸帶及海洋空間規劃、海洋生態保護修復規劃等,構建陸海統籌的海洋生態保護規劃體系﹔在全國率先實施完善海岸建筑退縮線制度,劃定海岸建筑核心退縮區和一般控制區,不斷優化海洋保護利用格局﹔強化海域海島精細化管理,綜合運用多種監管手段,全面遏制違法圍填海活動﹔出台海域使用分層設權政策,提高海洋資源利用效率。山東省海洋局全力做好用海要素保障,“十四五”以來,全省共審批及市場化出讓用海面積24萬公頃,有序保障了海上風電、海上光伏、海洋牧場等新興產業用海需求,促進綠色低碳發展。

——實施海洋生態修復工程。山東綜合運用自然恢復和人工修復兩種手段修復海洋生態環境,大力實施“藍色海灣”整治行動和海岸帶保護修復工程。“十四五”以來,山東爭取中央資金41億元、地方投入19.73億元開展海洋生態修復,岸線整治修復、濱海濕地修復等取得明顯成效。青島西海岸海洋生態保護修復、日照退港還海建設美麗“金海灣”和陽光海岸綠道生態保護修復等入選自然資源部海洋生態保護修復典型案例﹔“山東省東營市黃河口以南濱海鹽沼生態減災案例”在2023年全球濱海論壇發布﹔煙台長島海洋生態系統和生物種群明顯恢復,江豚、斑海豹等洄游頻繁﹔濰坊“檉柳+肉蓯蓉”種植模式實現鹽鹼荒灘向“綠水青山、金山銀山”的蝶變。

“檉柳+肉蓯蓉”種植模式

——加強海洋生態災害治理。山東扎實推進海洋生態預警監測、海洋災害綜合防治,基本建立了以近岸海域為重點、覆蓋省管海域的海洋生態預警監測體系,全省海洋生態狀況穩定向好。2024年全省近岸海域優良水質比例達93.6%,連續兩年進入全國前三。山東積極處置滸苔和互花米草生態災害,2024年滸苔登灘量同比減少58%,主要數據為近三年來最好﹔互花米草清除率達90%以上,同比增加5個百分點。美麗海洋帶給人民群眾更多獲得感、幸福感。

——提升海洋綜合管理水平。山東堅持依法管海,認真貫徹執行海域使用管理法、海洋環境保護法,加強海洋環保督查和責任追究,除國家重大項目外,全面禁止圍填海﹔開展全省海洋生態預警監測,並作出生態狀況評價,發布年度省管海域海洋生態預警監測公報﹔扎實開展“守海護岸”“伏休亮劍”等系列專項執法行動,嚴厲打擊各類涉海涉漁違法違規行為﹔守牢安全底線,開展“商漁共治”專項行動,嚴厲整治漁船突出風險和重大隱患問題﹔建成省海洋應急救援中心,海洋災害應急處置能力不斷提升。

——創新發展海洋碳匯。山東印發實施海洋碳匯調查評估實施方案,在全國率先部署啟動省域海洋碳匯資源調查工作,完成全省主要鹽沼濕地、海草床和典型海藻場碳匯資源調查,摸清主要海洋碳匯生態系統組成、類型、布局、面積等家底,為海洋碳匯生態產品價值實現提供資源要素保障﹔高質量舉辦煙台—島嶼國家綠色低碳發展交流大會,發起成立全球首個“國際零碳島嶼聯盟”,打造國際零碳島示范場景。

開放+合作,拓寬“藍色朋友圈”

近年來,山東全力搭建以海洋合作發展論壇為代表的海洋領域高能級國際合作平台,持續深化海洋開放合作,提高海洋領域國際合作水平,“藍色朋友圈”越來越大。

山東省聊城大學太平洋島國研究中心

打造高能級國際合作平台,暢通海洋對外開放渠道。全國唯一“海洋十年”國際合作中心落地山東,全球首批、亞洲唯一聯合國“海洋十年”海洋與氣候協作中心正式啟用,青島成為聯合國“海洋十年”海濱之城平台亞洲唯一創始城市。中國—太平洋島國應對氣候變化合作中心、中國—加勒比發展中心兩個“國字號”區域合作平台落地山東,與太平洋島國和加勒比國家交流合作全面起勢。

舉辦國際重大活動,對外合作交流成果豐碩。山東成功舉辦7屆東亞海洋合作平台青島論壇,8屆東北亞地區地方政府聯合會海洋與漁業專門委員會活動,5屆國際海洋動力裝備博覽會,4屆世界海參產業(煙台)博覽會以及山東—非洲海洋合作發展對話會、“山東與世界500強連線”現代海洋產業合作專場、中國國際漁業博覽會等重大活動。2024年山東首次舉辦海洋合作發展論壇,成功簽約30個項目、投資總額達656億元。

“山東與世界500強連線”現代海洋產業合作專場

海洋制度型開放提速提效,海洋經貿合作行穩致遠。中國(山東)自由貿易試驗區設立,發布全國首個自貿試驗區綠色發展指標體系,在全國率先構建“藍色自貿”功能區級海洋經濟統計調查體系及核算制度。“好品山東魯貿全球”市場開拓行動實施,與五大洲國家共建立了50余對友好港口,在經貿、智慧港口等領域開展友好交流與互利合作。

為貫徹落實黨的二十大報告關於“建好用好國家文化公園”“堅持以文塑旅、以旅彰文,推進文化和旅游深度融合發展”要求,2023年2月,山東正式啟動沿黃河、沿大運河、沿齊長城、沿黃渤海、沿膠濟鐵路線“四廊一線”文化體驗廊道建設。其中,作為四廊之一的沿黃渤海文化體驗廊道體現了海洋文化的重要價值。它既與沿黃渤海的河北、天津、遼寧、江蘇等其他省份海域密不可分,又關聯著整個東亞海域,形成了基於歷史脈絡的海洋文化新形態,是展示中華海洋文明標識和山東海洋文明成就,弘揚優秀海洋文化傳統的高效新路徑,將使山東的海洋歷史文化資源與海洋經濟、海洋科技有效融合,形成海洋生態文明建設的合力。

山東最大的發展優勢在海洋,最大的潛力和空間也在海洋。

以科技為先導、以產業為支撐、以生態為保障,堅持陸海統籌,經略海洋、向海圖強……在建設海洋強省的廣闊道路上,齊魯大地風帆正勁。(山東省海洋局 供圖)

來源:自然資源部

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量