考古遺址變身公園,換一種方式打開歷史

近日,國家考古遺址公園聯盟發布《2023年度國家考古遺址公園運營報告》,全國55家國家考古遺址公園2023年接待游客總量超6700萬人次,同比增長135%,國家考古遺址公園文旅熱度不斷攀升,已成為文旅新熱點。

近年的“文博熱”帶火了博物館、圖書館等城市文化地標,也讓“大遺址”逐漸進入公眾視野。遺址鐫刻著歷史文明的演變,承載著中華文明多元一體、延綿不絕的精神力量。如果說,博物館以個體為載體,展示可移動文物,那麼國家考古遺址公園則是以大遺跡為載體,更多展示遺址的核心價值和文化內涵。

這本書寫於古老土地上的歷史教科書,該怎樣翻閱,又該如何保護?

科學保護,遺址展示穿珠成鏈

進入位於濟南市章丘區的城子崖國家考古遺址公園內,一片片金黃的麥田正無聲訴說著這片土地的輝煌過去。作為中國考古學家獨立自主發現並發掘的第一個史前遺址,東方人類發展史的鮮明地標,城子崖匯集龍山文化城、岳石文化城、周代城“三城疊壓”,遺址遺存主要有城垣、城門、城壕等,面積約19萬平方米,歷史價值和考古價值極高。

城子崖國家考古遺址公園標志

城子崖國家考古遺址公園於2013年始建,規劃總面積約132萬平方米,包括遺址展示區、管理服務區、預留區、博物館展示區、濱河遺址風貌區、陶藝展示區、考古體驗中心、農耕區八個分區。其中,城子崖博物館作為山東省第一座史前遺址博物館,展示了后李(西河)文化、北辛文化、大汶口文化、龍山文化、岳石文化時期代表性文物和場景。近年來,為了讓文物活起來,館裡開展了一系列研學活動和體驗活動,每年吸引約15萬游客和研學團體前來打卡。

城子崖博物館

靜靜佇立的城子崖北門城址(一門三道)和南城門,與周圍村庄融為一體,肉眼很難分辨出它們竟是四千多年前繁華都邑的城牆。這裡沒有高大的樹木和經濟作物,龍山文化傳承保護中心黨組成員、傳播交流部主任李美雲告訴記者,國家考古遺址公園要求嚴格,植物的根系如果可能破壞地下的文化層,便無法種植,更別說大型基建和游樂設施。

西城垣作為城子崖遺址的重要歷史遺跡,是1928年考古學家吳金鼎發現城子崖遺址的現場。為更好地保護展示、活化利用好,城子崖國家考古遺址公園正與省內一流建筑施工團隊合作,打造集文物保護、科普展覽、學術交流於一體的西城垣多功能展館。

城子崖城牆本體

據城子崖遺址博物館辦公室主任任冰介紹,位於遺址公園內的南城垣C4探溝,是第一代考古學家發掘城子崖遺址的第一個探溝,意義重大。未來,在繼續實施中華文明探源工程、“考古中國”重大項目基礎上,城子崖國家考古遺址公園將推進西城垣多功能展館、南城垣4號探溝保護修繕項目、北城壕東段保護展示項目,逐步向公眾開放展示。

活態保護,歷史文化闡釋具象化

歷史的指針從史前時期撥到西周,周成王封周公旦長子伯禽於魯,建都於此。當游客漫步在魯國故城國家考古遺址公園內,扑面而來的是歷史的厚重與滄桑。

魯國故城國家考古遺址公園標志碑

位於曲阜城北、東部的魯國故城是周朝至漢代魯國的都城,面積約10.45平方千米。三千多年來,曲阜城市的發展始終圍繞著魯國故城,作為從西周初到戰國乃至當代不斷發展的城市規劃建設范例,在全國范圍都屬罕見。

魯國故城城址核心要素城門、門闕、道路、宮城及周邊大型建筑基址,城北手工業區工、聚、葬合一等考古發現,使魯國故城成為目前兩周時期最為接近《周禮·考工記》所記載的“禮制”都城形制,是禮儀中國的重要例証。

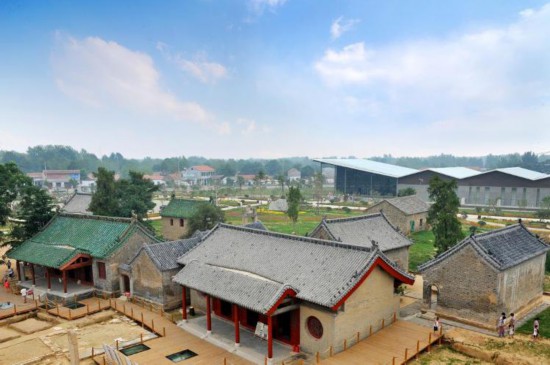

魯國故城綠化養護效果航拍圖

2011年以來,考古工作圍繞魯國故城宮城、外城展開,累計考古勘探22.4萬平方米、發掘7000平方米,出土上千件重要器物,初步厘清了魯國故城內外城的時代及性質,以及魯國故城的歷史性變遷。魯國故城國家考古遺址公園於2012年啟動建設,在堅持規劃先行、考古先行的基本原則下,以“一軸三環五重點”的規劃思路,建設以中軸線為核心,圍繞城垣、外城壕、內城壕進行規劃,突出了周公廟宮殿區、9 號古道路、南東門、舞雩台、望父台等重點區域。

魯國故城考古遺址公園內景

目前,魯國故城國家考古遺址公園已形成集教育、科研、游覽、休閑於一體的文化場所,極大地擴大居民城市公共文化空間。魯國故城國家考古遺址公園保護中心副主任孫勝利表示,魯國故城與曲阜城市高度疊壓,遺址公園區域開放且面積較大,仍有幾萬人居住。目前,遺址公園正推進建設魯國故城遺址博物館,為專門來探秘魯國故城的游客提供歷史文物的集中展示點。

孫勝利表示,魯國故城國家考古遺址公園正在修復提升中。接下來,魯國故城遺址的核心展示區——宮城遺址展示區將圍繞“一條邏輯主線”“兩大重點遺址解讀”“三個小型展覽空間”“多組藝術裝置及數字媒體解析”的闡釋思路煥新,使傳統文化展示與闡釋更具時代感和吸引力。

因地制宜,挖掘地域文化基因

如果說黃河流經的內陸地區,是中華文明的發祥地之一,在歷史變遷中激蕩出影響世界的儒家思想,那麼作為“黃金水道”的大運河,則孕育了沿岸開放包容的文化根魂。

今年是大運河成功列入世界文化遺產名錄十周年,作為山東省內傳播大運河文化的窗口之一,位於濟寧市汶上縣的南旺分水樞紐國家考古遺址公園備受矚目。

南旺大運河博物館

南旺樞紐工程作為大運河的“咽喉”工程,從時空兩個方面解決了大運河跨越水脊難題,代表了17世紀工業革命前世界土木工程技術的最高成就。通過2008年、2011年兩次考古調查和清理發掘,南旺樞紐工程中的石駁岸、斗門、石砌分水口、磚砌運河河堤、碼頭、分水龍王廟建筑群基址等重要遺跡被發現,南旺分水樞紐國家考古遺址公園正式開始建設。

南旺分水龍王廟建筑群

遺址公園建設中,堅持全域保護與活態保護。汶上縣實施大運河和小汶河生態修復、河道綜合治理等,開展蜀山湖臨湖三斗門考古勘探,勘探線性長度達15公裡以上,統籌遺址遺跡本體保護和周邊歷史風貌保護,確保大運河歷史文化遺產真實性和完整性。

同時,完善大運河南旺樞紐數字化及展示工程,構建起集展示傳播、文化研究、管理監測、學習教育、休閑娛樂等一體化的數字雲平台,運用“5G+VR”技術,以數字場景全方位展現水工技術成就和大運河自然風貌與歷史文化。

基於大運河賦予的文化底色,“運河+旅游+非遺”等全域旅游、鄉村旅游繪聲繪色鋪陳開來。如,打造南旺樞紐博物館,建設大運河文化遺產廊道,遺址觀光、考古研學、文化體驗一站式“打卡”﹔開通“又見運河 非遺精華之旅”精品旅游路線﹔加大對大運河非物質文化遺產的挖掘力度,形成了以山東梆子、山東漁鼓、柳子戲等為代表的一大批運河文化非遺項目等。

汶上縣文化和旅游局文物保護與考古科科長李揚說,南旺分水樞紐國家考古遺址公園作為濟寧市政德教育培訓基地之一,多次接待培訓研學活動。十年來,共計接待各類游客150萬人次,2023年接待游客約20萬人次,政德研學約兩萬人次,南旺樞紐工程入選國家水情教育基地。

厚積薄發,“遺址公園+”成文旅新風尚

從山東內陸看向沿海,當考古遺址公園與海洋文化碰撞,又會帶來何種別樣的體驗?

威海榮成市的留村有一處古遺跡——留村石墓群。石墓群分布於南北長約35 米,東西寬約23 米的范圍內,其中七座保存較完好,是國內唯一一處地表封石依然完整的元代石墓群,地域特色明顯,葬俗較為罕見。2022年,入選第一批山東省省級考古遺址公園。

地上石墓原址展示

留村古墓群考古遺址公園,在保護現有文化生態基礎上,構建管理服務區、石墓群展示區、景觀綠化緩沖區等功能區域。而當地,也真正打開思路,將考古遺址公園建設與區域文化相融,因地制宜,煥活遺址公園的多種“玩法”。

當地遺址保護與旅游產業發展相得益彰。在還未申報省級考古遺址公園前,榮成便將留村石墓群納入當地旅游線路,完善基礎配套設施,改善路況、保障公共交通和停車場建設,以及周邊食宿等。之后,留村以遺址公園為基礎,以文物帶動旅游,以旅游促進保護,建設“留村古墓群省級考古遺址公園+海草房示范區+N”一體化文旅體系。村內保留有原汁原味的海草房,打造精品海草房民宿,依托周邊石島赤山、鳳凰湖公園、谷牧舊居、桑溝灣海洋牧場等景點,規劃研學旅游休閑線路。

科普活動現場

“留村石墓群雖然體量不算大,但其作為金元時期融合了蒙古族特色的漢族墓葬,形制十分獨特,對游客有吸引力。留村古墓群考古遺址公園建立后,游客數量明顯增多,也進一步推動了留村海草房民宿的發展,二者是相輔相成的。”榮成市文物保護中心科長張天偉表示。

據介紹,留村古墓群考古遺址公園常年免費向市民和游客開放,成為周邊地區中小學研學必到的歷史文化景點,年接待游客10余萬人次。目前,當地以留村石墓群文化產業園為核心形成文化產業鏈,推進寧津街道“十裡古鄉”及美麗鄉村示范村建設,打造“文化+旅游”“非遺+旅游”“農業+旅游”等文化產業集群,培育文化新經濟。

留村民宿、餐飲

張天偉表示,由於石墓群一直處於露天環境,容易遭受海風腐蝕,目前留村古墓群考古遺址公園正在做防風化的前期研究,接下來將推動實施石墓群石質文物本體的保護工程。

考古遺址公園是我國城市建設快速發展過程中,為解決考古遺址保護與城市更新關系而產生的一種新的保護與利用模式。2009年12月,國家文物局印發《國家考古遺址公園管理辦法(試行)》,指出國家考古遺址公園是以重要考古遺址及其背景環境為主體,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遺址保護和展示方面具有全國性示范意義的特定公共空間。

業內認為,考古遺址公園兼具遺址屬性與公園屬性,強調考古遺址保護與研究為主,並具有展示、教育、旅游、休閑、景觀公園等功能。原山東省文物局副局長王永波表示,大遺址是中華文明的重要載體,代表著不同歷史時期的重點核心遺址,保護好、闡釋好大遺址,對於提高社會各界對文物遺跡重要性的認知、深刻理解文物保護的意義、達成保護共識,以及樹立文化自信,都極為關鍵。

王永波認為,山東的考古遺址公園建設近些年進步明顯。首先,其促進了當地政府和民眾對文物保護意識的提高﹔其次,配合遺址公園建設,對遺址保護和考古發掘、研究工作頗具成效﹔另外,省內正在不斷培養一批從事遺址公園建設方面的專業隊伍和人才。

不過,王永波同時指出,遺址公園建設普遍存在社會認知度不高、資金不足、土地征用等問題,以及闡釋、展示不夠“接地氣”的問題。

“各個遺址有自己不同的內涵,在展示和闡釋歷史文化概念時,可以考慮適當娛樂化。對於不可移動的遺跡遺址,觀眾和游客更希望學習和‘湊熱鬧’兩個功能兼具,如果缺乏樂趣,吸引力難以建立。寓教於樂,是我們建設考古遺址公園需要認真納入的。”王永波認為,在遺址周邊布置一些移動可拆的休閑娛樂設施,加強空間美學的展陳設計,能夠增強吸引、聚集人氣,人們也會在休閑過程中積累文化素養,豐富精神生活,提升文化認知度。這對於促進當地文旅融合有潛移默化的積極作用,進而帶動地區經濟發展。(宮小昀)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量