蹲點調查 走向世界的“桃花島”

用藝術活化鄉村的沂河源田園綜合體作為鄉村振興代表,亮相巴黎國際博覽會

走向世界的“桃花島”

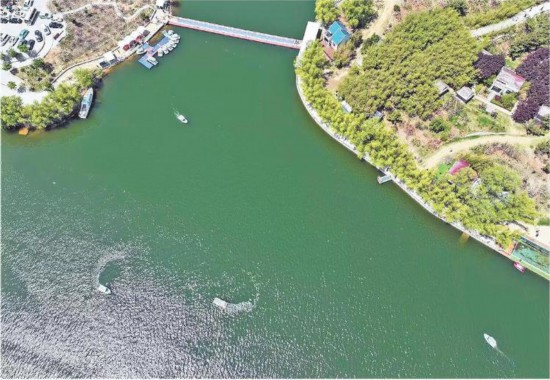

初夏,在沂河源田園綜合體,游客行舟龍子湖上。

淄博市沂源縣沂河源區域的青山碧水間,藏有一處“桃花島”。剛剛過去的“五一”假期,生活在這裡的70歲村民董繼興樂得合不攏嘴:每天一輛輛各地牌照的私家車、旅游大巴不斷駛入,滿載著一撥撥游客前來尋找藝術與鄉愁﹔與此同時,在遠隔重洋的法國巴黎,這處桃花島作為中國山東鄉村振興的代表,登上了巴黎國際博覽會的舞台。

這歸功於以桃花島為核心的沂河源田園綜合體項目。該田園綜合體結合當地民俗文化特色,對鄉村進行藝術化改造,帶動以龍子峪為中心的7個行政村實現了產業振興。6年時間,項目發起人董方軍心中的那座桃花島,正一步步成為更多人安居樂業、實現夢想的桃花島。

“藝術和鄉村能有啥關系?”

穿過龍子橋,便走進了桃花島所在的沂源縣魯村鎮龍子峪村。腳下的石板路通往山腰,兩旁民居沿著坡道順勢排開,錯落有致。路牌上,標記著一個個充滿藝術氣息的名字:時間之花、鄉村記憶……這是村裡的18個文學類藝術館,全部由一座座閑置的老房子活化而來,外部仍保留著傳統民居的樣式。

來自北京的游客賈天才,通過新聞看到了巴黎國際博覽會上亮相的沂河源田園綜合體項目,和朋友們臨時決定來看看這個走上國際舞台的小村庄。“這裡將藝術與鄉村融合得非常完美,跟印象中的農村很不一樣。”賈天才贊嘆道。

“藝術和鄉村能有啥關系?”多年前,董方軍了解到日本直島用藝術復興鄉村的成功案例后,決心“用藝術活化鄉村”。

沒成想,主要的反對聲來自鄉親們。大家不理解“活化”這個聽起來不“吉利”的詞,也沒聽說過“藝術”這個虛頭巴腦的東西能讓村子致富。於是,董方軍組織村民親自去日本看。董繼興怕坐飛機沒敢去,但他聽考察回來的村民繪聲繪色地講,“人家把墨一洒,就是藝術,就能掙錢。”

從此,這個“大車小車進不來,過河脫了襪子鞋”的窮山村,開始與藝術有了聯結。2015年,董方軍機緣巧合結識了世界著名建筑設計大師保羅·安德魯。這位設計了法國戴高樂機場、北京國家大劇院等經典作品的設計大師,擔起龍子峪村“藝術活化鄉村”總設計師的角色,並在沂河源頭設計了融合自然天文、中國傳統文化和現代藝術創作的“墨”和“觀天台”兩處鄉村建筑,這也是他一生中唯一關於農村題材的作品。

隨著項目雛形初現,國內外不少知名藝術家來到龍子峪村駐地創作,並讓村民充分參與其中,“在原有的基礎上創造新生”。

《編·織·系·節》藝術館,曾是一位高姓村民的廢棄老宅,董繼興小時候經常到他家玩耍,“牆還是以前的牆,隻不過加固了,就連這棵香椿樹都被保留下來了。”主屋內,3艘村民曾使用過的木船被編織結節的紅線纏繞著垂挂於空中,這是藝術家們花了大量時間和村民溝通交流、共同完成的作品。董繼興很喜歡這個作品,並有著自己的解讀:“團結一心,凝聚力才強。”

如何把藝術“當飯吃”?

藝術是抽象的,而生活是具體的。董繼興說,藝術能不能“當飯吃”,依舊是村民們最關心的問題。

若無產業支撐,被藝術“活化”的鄉村終究是無根之水。2018年,在原有龍子峪村建設的基礎上,董方軍的企業和沂源縣政府共同發起建設沂河源田園綜合體項目,集現代農業、休閑旅游、旅居康養和科研交流等於一身,推動一二三產業融合發展。這片25平方公裡的土地,涵蓋了劉家坡、龍子峪、姬家峪等7個行政村,其中5個曾是省級貧困村,2018年當年就全部實現脫貧。

沂河源對鄉村進行全域化、藝術化改造,既保留了當地民俗文化,豐富了村民文化生活,也促進了鄉村文旅融合發展。其中,龍子峪村投入資金約2億元,流轉老舊民房改造高端民宿、藝術館群、設計師酒店等旅游產品,提升改造村庄及周邊山湖林草整體環境,實現了主客共享的鄉村旅游發展模式。

現在,59歲的龍子峪村村民孫洪蓮在家門口,每月能掙到3000元的工資。她負責村裡5個藝術場館的保潔工作,“輕輕鬆鬆就把這個活兒干了。”

自從村裡發展起來,村民咸化翠的丈夫不用外出打工了。如今,家裡的地流轉了出去,丈夫在村裡打工,自己又在龍子峪長者食堂找了份公益崗的工作,日子過得越來越有盼頭。

5月的劉家坡村,蘋果樹枝繁葉茂,走近細看,樹上已結出了棗子大小的果實。果業是沂源農業發展的支柱產業,其中,蘋果產業約佔該縣林果業的70%。此次去巴黎參展,董方軍精心挑選的特色農產品中就有“沂源紅”蘋果,“首展不到3個小時,這些特色農產品就發放一空,還不斷有法國消費者拿著圖冊向我們咨詢購買事宜。”

把資源優勢、生態優勢轉化為更多的產品優勢、產業優勢,是鄉村產業振興的主攻方向。如今,沂河源田園綜合體已引進10余家企業。外來投資者、運營者的進入,不僅帶來了新的理念和新鮮血液,還讓村民有了更多的就業選擇。2017年之前,龍子峪村人均收入約為1.7萬元,如今已達到2.6萬元。

怎樣復制更多“桃花島”?

山東財經大學鄉村振興學院副院長張凌雲在調研中發現,在鄉村振興的探索中,除了缺錢、缺技術,最根本的是缺人。這是人口老齡化和城鎮化加速發展的必然現象,也是發展難題。

董方軍返鄉創業時,也遇到了這一問題,“我剛回來的時候,7個村裡50歲以下的人沒幾個,要麼出去打工,要麼到城裡看孩子去了。”

大家為什麼不願意回村?董方軍認為,歸根結底是家鄉無法為他們提供更好的生活和發展條件,“隻有家鄉美了,生活既有盼頭,也有干頭,才會想留在村裡生活。”

而隨著沂河源基礎設施的提升、家門口就業機會的增多,不光在外打工的村民、退伍軍人回來了,越來越多的年輕人也回來了。“這幾年已經吸引了100多名大學生返鄉入鄉。”董方軍說。

即將大學畢業的董文淇是土生土長的龍子峪村人,去年11月,她來到山東桃花島藝術鄉村文化旅游發展有限公司實習,幾個月下來,她有了留下來的想法,“村裡這些年變化太大了,生活在這裡,不比城市差。”就在5月5日,她接到了公司將與其簽訂勞動合同的通知。

在張凌雲看來,正是用藝術活化鄉村,沂河源才探索出了一條打破缺人困局的路子,“用藝術讓鄉村煥發生機和活力,把人吸引回來。”

光靠引才還不夠,沂河源還自己培養起了人才。2020年12月,山東財經大學鄉村振興學院在龍子峪村揭牌成立,目前學院有50名本科生在讀。“我們不僅有‘田間地頭’的課堂,還請來國內外專家給他們上課。這些學生既有豐富的農村實踐經歷,也有寬廣的國際視野,未來將為鄉村振興作出更大貢獻。”作為鄉村振興學院院長,董方軍信心滿滿。

除了大學生,鄉村振興學院還開設了村支部書記研修班、研究生進修班等。截至去年,已有3000多人在學院接受培訓。

如今,桃花島早已不是董方軍一個人的桃花島,越來越多的人參與其中,投身鄉村振興,打造人人向往的桃花島。“將來的鄉村也不僅是農民的鄉村,而是我們大家的鄉村。”董方軍說。

不是每個村都有一個董方軍,桃花島的模式能復制嗎?“能。但這種復制和推廣絕不是生搬硬套,而是理論的抽取,再結合自身優勢因地制宜去發展。畢竟農村資源稟賦不同,實現鄉村振興的路徑也不同。”在張凌雲看來,沂河源的探索與實踐,關鍵在於“活化”二字,“隻有帶動當地人參與、熱愛藝術,才能叫‘活化’。”

5月的桃花島郁郁蔥蔥、生機盎然。張凌雲透露,4個月后,學院招收的第一批鄉村振興學研究生也將入學,“我們希望培養一批有見識、有國際視野、熱愛鄉村的鄉村振興引領者,帶領更多‘桃花島’走向世界。”(劉笑笑 劉玉凡 盧鵬)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量