人民網淄博5月14日電 (逄鑫珊) 薄如蟬翼,貴比黃金,重於泰山,一張厚度隻有15微米的薄膜,是如何承載起行業領域內和國家自主創新之重擔的?11日上午,“追尋建黨百年足跡——網絡名人山東行”採訪團走進東岳集團,探訪其數十年來在氟硅和氫能產業取得的突破。

“爭氣”“爭光”膜

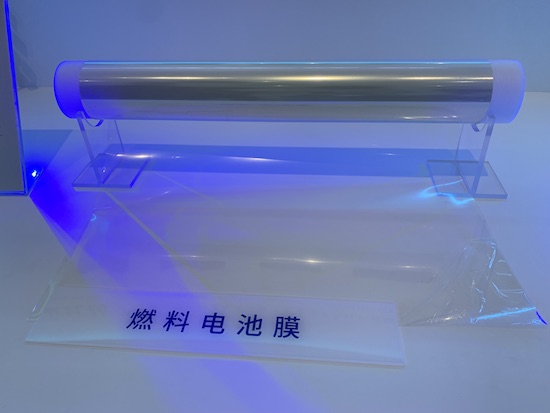

到東岳集團,許多人有一個共同的想法:看一看被稱為氯鹼和燃料電池“芯片”的兩張離子膜,一個氯鹼離子膜,一個燃料電池膜。

離子膜制鹼是當下最先進的制鹼工藝,制鹼工藝中的電解槽是核心設備,而離子膜則是電解槽的核心材料。

2009年,東岳氯鹼離子膜的量產和萬噸氯鹼裝置的試用,帶來的是產能的巨大轉換,據測算,當時可年節電54億度,節約標准煤216萬噸,減排二氧化碳538萬噸。

次年,隨著生產裝置正式投產,國外進口膜價格直跌50%以上,中國氯鹼工業30年受制於人的歷史被徹底改寫。

薄如蟬翼,貴比黃金,重於泰山。這是中國石化聯合會會長李壽生對東岳離子膜的概括。

享有殊譽的不光是這張“爭氣膜”。

高性能燃料電池質子膜被稱為燃料電池汽車發動機的“芯片”。東岳集團歷經16年科研攻關,掌握了這一核心材料的技術。由於全球有這一技術的企業不超過10家,所以它又被東岳人稱為“爭光膜”。

在東岳未來氫能技術示范中心內,15微米厚的“爭光膜”,甚至很難讓人有觸感﹔然而,最初每噸2000多元的螢石,經過漫長的生產工藝路線,最終的成膜樹脂價值每噸可達近2000萬元。

15微米厚的燃料電池膜 (逄鑫珊 攝)

2016年,電池膜獲奔馳和福特(AFCC)公司燃料電池膜全面認証,壽命突破6000小時,並取得了為全球量產氫能汽車配套氫燃料電池膜的通行証。

從求膜到產膜,從產膜到供膜,東岳人已徹底實現了全產業鏈量產技術突破,具備了全部自主知識產權和最完備的全部國產化產業基礎,大踏步邁向未來。

“氫”國“氫”城夢

未來是清潔能源的時代。無論社區樓宇間還是交通移動用能,乃至鐵路、港口、高速、航空等多場景的應用示范,都體現出氫能的強大作用。

氫燃料賽車模型(逄鑫珊 攝)

“氫”國“氫”城,展廳上方的四個大字,顯示出東岳人的遠大願景。

為實現國家 “碳達峰”“碳中和”戰略目標,山東在全國率先實施“氫進萬家”科技示范工程,淄博作為四個“氫進萬家”科技示范工程市之一,計劃未來五年在桓台縣全面開展綠色制氫、純氫管網建設、熱電聯供系統推廣、氫能交通示范,組建“淄博市氫能產業技術創新戰略聯盟”。

立足產業基礎,2020年,東岳集團150萬平米質子交換膜一期工程及配套項目相繼投入生產。目前,DF260質子膜技術已經成熟並已定型量產,年產50噸燃料電池離子膜所需要的全氟磺酸樹脂生產裝置,可滿足2.5萬輛電動汽車的離子膜所需,為我國氫能產業快速發展提供可靠的戰略保障。

一家民營企業,通過技術引領帶動整個區域高質量發展,是助力新舊動能轉換的“先手”所在。

去年11月,淄博公交首批50輛氫燃料新能源公交車全部上線運營。加氫時間僅需8-10分鐘,滿載續航裡程300公裡以上,能量轉換率是普通內燃機熱效率的3倍以上。行駛過程中不排放污染物,隻排放水,具備在高溫、高寒、高原等極限環境下的適應性。

據悉,到2025年,淄博市計劃實現燃料電池汽車運營規模達到1000輛,建成加氫站10座,同時面向桓台縣相關社區開展熱電聯供系統供能改造,預計2023年普及1000戶,2025年普及2000戶,氫能走入千家萬戶的時代即將到來。

“‘突圍’永遠在路上,帶動氫能示范應用到生產和生活的全場景應用,讓氫能全面滲透進老百姓的生活。”東岳集團董事長張建宏說。

山東省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 省委黨史學習教育領導小組召開會議深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 持續掀起學習宣傳貫徹熱潮 推動黨史學習教育不斷走深走實 7月8日晚上,省委黨史學習教育領導小組召開第五次會議,深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話…【詳細】

山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 不負韶華,為偉大復興貢獻青春力量 ——山東各地深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神 “未來屬於青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高舉馬克思主義思想火炬,在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來,在中國共產黨的旗…【詳細】

韓正:做好黃河流域生態保護和高質量發展這篇大文章 新華社濟南7月7日電 (記者齊中熙)中共中央政治局常委、國務院副總理、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長韓正6日在濟南主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議,深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話和指示批示精…【詳細】